Судостроительные предприятия имеют одно или несколько построечных мест, которые могут быть наклонными и горизонтальными. Наклонные построечные места могут быть продольными и поперечными. Горизонтальные построечные места, предназначенные и для постройки, и для спуска судов на воду, сухие или наливные строительные доки. Большое количество предприятий имеет отдельные от сооружений для спуска судов горизонтальные построечные места.

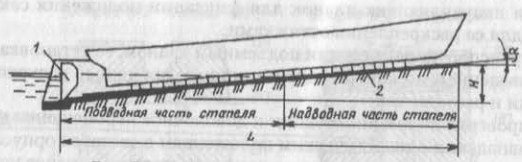

1 — батопорт;

2 — бетонная плита – основание;

a — H/L- уклон стапеля

Основной эксплуатационной характеристикой построечного места является допустимая погонная нагрузка на его основание — базовую опорную поверхность, которая в зависимости от длины судна определяет его предельный спусковой вес. Погонная нагрузка колеблется от 50 до 400 т/пог. м. Поэтому основания построечных мест должны быть прочными и жесткими, для чего их сооружают на мощных свайных фундаментах.

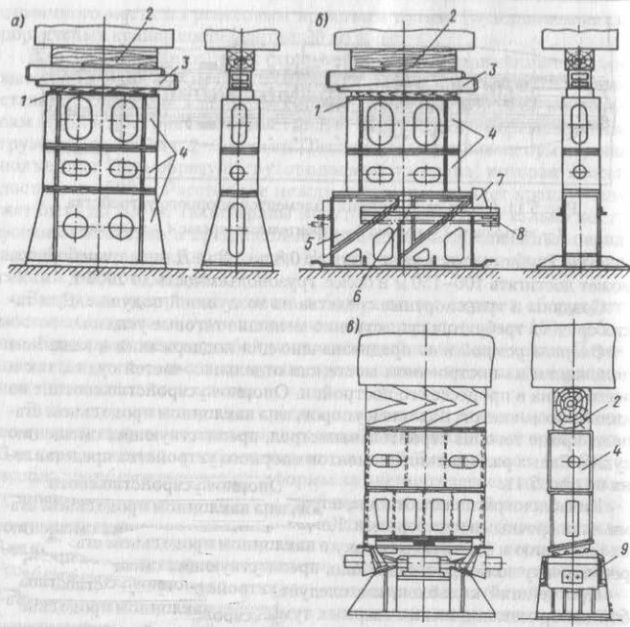

Продольное наклонное построечное место, показанное на рис. 1, состоит из надводной и подводной частей. Продольное наклонное построечное место называют стапелем. Уклон стапеля составляет 1/16 при его длине до 200 м и 1/20-1/24 при большей длине. Распространены стапели с батопортом, позволяющим осушать подводные части стапеля и спусковых дорожек. К порогу стапеля подводят находящийся на плаву батопорт, заполняют его балластные отсеки водой и сажают днищем на торец тела стапеля. Воду, находящуюся в огражденном ковше стапеля, откачивают насосами. С торца по контуру стенок и днища стапеля установлены деревянные герметизирующие брусья, к которым гидростатическим давлением воды со стороны акватории прижимается батопорт.

В настоящее время строительство новых наклонных стапелей прекратилось, а существующие постепенно выводят из эксплуатации.

В связи с увеличением выпуска судов и ростом их размерений многие судостроительные компании активно сооружали сухие строительные доки. Доки по мере накопления опыта их эксплуатации и совершенствования методов постройки судов превратились в главный элемент целой построечной системы.

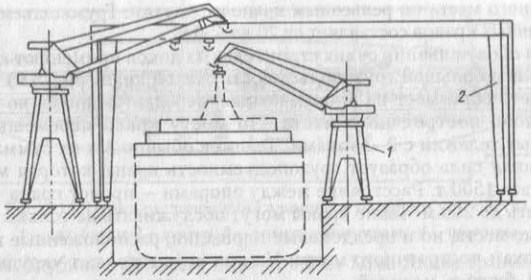

Схема сухого строительного дока показана на рис. 2. Он представляет собой сложное железобетонное гидротехническое сооружение с горизонтальным расположением днища.

По тоннажу возможного к постройке судна сухие строительные доки подразделяют на доки для судов дедвейтом до 100 тыс. т, от 100 до 300 тыс. т и от 300 тыс. т до 1-го млн т (супердоки). Длина доков колеблется от 300 м до 1000 м, ширина от 60 м до 100 м, глубина от 6 м до 17 м. Современные сухие доки имеют внутридоковые затворы, которые могут быть установлены по длине дока, образуя две или три строительные камеры.

Возможность образования камер позволяет строить одновременно несколько судов или их частей и спускать их на воду в разное время. Доки бывают с одним или двумя входами, которые закрываются батопортом (плавающим затвором) или откидным, поворачивающимся вокруг нижней горизонтальной оси затвором, или откатным затвором. Сокращение заказов на крупные суда привело к тому, что развитие и строительство сухих доков замедлилось.

1 — портальный кран;

2 — козловой кран

С развитием поточных форм организации постройки судов стали применять горизонтальные построечные места, представляющие собой бетонную площадку, по которой проложены рельсовые пути. По рельсам на судовозных тележках часть корпуса или весь корпус судна перемещают по позициям поточной линии и к спусковым сооружениям. Линейное расположение позиций поточной линии постройки наиболее рационально с организационно-технологической точки зрения, но тогда длина построечного места может сильно возрасти. Поэтому появились горизонтальные построечные места с параллельным расположением позиций.

Построечные места стремятся полностью или частично разместить в зданиях, которые называют эллингом.

Каждое построечное место снабжено подъемно-транспортным оборудованием, опорным или опорно-транспортным устройством, стапельными лесами и энергоподводами.

Подъемно-транспортное оборудование построечных мест включает подъемные краны и другие грузоподъемные средства (лифты, стрелы).

Наиболее распространенным типом подъемных кранов открытых построечных мест являются портальные краны (рис. 2). Они имеют прямые или шарнирно сочлененные стрелы, которые могут поворачиваться на 360° вокруг вертикальной оси. Кран передвигается вдоль построенного места по рельсовым крановым путям. Грузоподъемность портальных кранов составляет от 20 до 150 т.

Для обслуживания сухих строительных доков применяют козловые краны большой грузоподъемности. Такой кран (рис. 2) представляет собой мост на опорах-козлах, передвигающихся по рельсам вдоль построечного места. По мосту крана перемещаются грузовые тележки с 2-3 гаками. Тележек обычно 2 и их суммарная подъемная сила образует грузоподъемность крана, которая может достигать 1500 т. Расстояние между опорами – пролет крана – может быть до 200 м. Такие краны могут обслуживать не только построечные места, но и преддоковые площадки, расположенные перед и по бокам построечного места. На них осуществляют укрупнение секций, блоков, модулей.

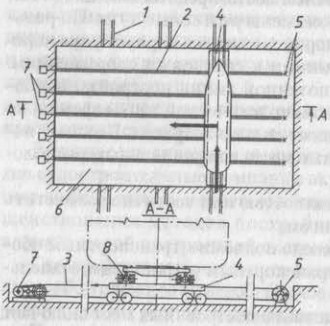

1 — судовозные рельсы;

2 — рельсы трансбордера;

3 — стальной канат;

4 — трансбордер;

5 — шкив;

6 — трансбордерная яма;

7 — лебедка;

8 — судовозная тележка

Закрытые построечные места в большинстве случаев оборудуют мостовыми кранами, грузоподъемность которых достигает 100 т и более. Кран представляет собой мост, имеющий по концам катки. Передвигается он по рельсовым путям, проложенным на эстакадах, расположенных вдоль стен здания.

В качестве транспортных средств для доставки грузов к построечному месту применяют железнодорожный и автомобильный транспорт. Для перемещения на построечное место секций (блоков) массой до 600 т используют безрельсовые платформы на пневматическом ходу, буксируемые тягачом, или самоходные трейлеры примерно той же грузоподъемности. Грузовую платформу подводят под секцию (блок) и гидравлическими домкратами снимают ее (его) с опор, пересаживая на платформу.

После транспортировки секцию (блок) устанавливают на опоры построечного места, действуя в обратном порядке, или снимают с трейлера краном. Длина трейлера достигает 22-24 м при ширине до 6 м. Иногда для перемещения блоков или судна в целом применяют трансбордер, показанный на рис 3, представляющий собой сварную ферму, перемещающуюся на катках по рельсам. Блок (судно) на судовозных тележках накатывается в продольном направлении на трансбордер и вместе с ним совершает поперечное перемещение. Трансбордер лебедками перемещается в трансбордерной яме — заглубленном участке.

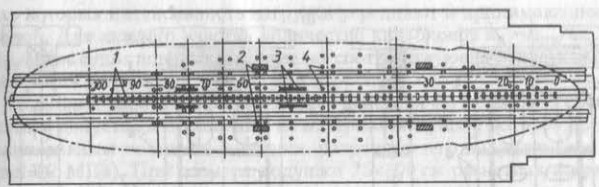

1 — кильблоки;

2 — клетки;

3 — строительные стрелы;

4 — подставы

Глубина ямы может быть от 0,8 до 1,8 м. Длина трансбордера может достигать 100-150 м и более, грузоподъемность до 2000 т.

Созданы и транспортные средства на воздушной подушке. Для таких средств требуются существенно меньшие тяговые усилия.

Опорное устройство предназначено для поддержания в заданном положении на построечном месте как отдельных частей судна, так и всего судна в процессе его постройки. Опорное устройство состоит из кильблоков, клеток, подстав и упоров, а на наклонном продольном стапеле, кроме того, из строительных стрел, препятствующих смещению судна. Схема размещения элементов опорного устройства представлена на рис. 4.

Кильблоки располагают в диаметральной плоскости судна под флорами и поперечными переборками. Конструкция кильблоков обеспечивает их фиксацию и быструю разборку перед спуском суднаСпуск судов на воду, а также регулировку положения судна, блоков, днищевых секций по высоте.

Простейший кильблок, как следует из рис. 5, представляет собой набор металлических сварных тумб, уложенных одна на другую. Регулирование высоты кильблока осуществляют подбивкой пары дубовых клиньев. Такие кильблоки не обеспечивают легкой разборки при пересадке судна с опорного на спусковое устройство, работа с ними требует тяжелого ручного труда.

На наклонных продольных стапелях распространены быстроразборные металлические кильблоки. Представленный на рис. 5, б кильблок имеет две стальные клиновые призмы, соединенные между собой тягой из стального угольника. Тяга стопорится самотормозящимся клином. Для отдачи кильблока клин выбивают.

Применяют также гидравлические кильблоки (рис. 5, в), состоящие из нижней части, имеющей гидравлический домкрат, и верхней сбрасываемой части, состоящей из металлических тумб и деревянной подушки. Гидродомкрат фиксирует верхнюю часть кильблока в пределах рабочего хода плунжера. Наличие единой системы подачи масла ко всем домкратам позволяет осуществлять дистанционное управление высотой кильблоков и дает возможность легко пересадить судно с опорного на спусковое устройство путем снятия давления масла.

а — из металлических тумб;

б — быстро разборный;

в — гидравлический;

1 — сосновая прокладка;

2 — сосновая подушка;

3 — дубовые клинья;

4 — стапельные сварные тумбы;

5 — тяга;

7 — стальной клин;

8 — стопорная планка;

9 — гидравлический домкрат

Клетки обеспечивают устойчивое положение судна на построечном месте и разносят сосредоточенные нагрузки, например, от главных механизмов, от воды при испытании отсеков на непроницаемость на большую площадь. Клетка – часто два кильблока, поставленные рядом. Клетки располагают, как правило, под поперечными переборками.

По мере сборки и сварки секций корпуса на построечном месте устанавливают подставы и упоры – подставы под днищем, упоры по бортам. В качестве подстав и упоров используют сосновые бревна диаметром 250-300 мм. Кильблоки и подставы устанавливают вертикально под жесткие связи днища, а упоры упирают в угольники, привариваемые к наружной обшивке борта. Нижние концы подстав и упоров опирают на деревянные клинья или специальные башмаки, состоящие из двух клиновых призм, стопорящихся металлическим клином. Для отдачи подставы клин выбивают.

Количество кильблоков рассчитывают по эпюре веса судна. Ступенчатую кривую веса судна разделяют по длине на три участка, в пределах которых интенсивность нагрузки усредняют и принимают постоянной. Для каждого участка количество кильблоков:

nк = Дпу/Qк

Где:

- Дпу — вес судна порожнем в пределах соответствующего участка;

- QK — расчетная нагрузка на кильблок.

Удельное давление на кильблок от действия QK не должно превосходить допустимого давления на материал подушки, которое принимают равным половине давления, разрушающего подушку (для дуба ≤3,2 МПа). При размере подушки 25×100 см расчетная нагрузка составит 800 кН.

Количество клеток должно составлять не менее трех пар при спусковом весе судна до 5 тыс. т, четырех пар — при 5-10 тыс. т и шести пар при весе более 10 тыс. т.

Количество подстав:

n0 = 0,4 Дпу/Qп

Где:

- Qп — расчетная нагрузка на подставу.

Изложенный подход к проектированию схемы опорного устройства прост, но не учитывает напряженно-деформированное состояние конструкций построечного места, опорных элементов и корпуса судна. В результате спусковой вес судна занижают, а количество опорных элементов завышают. Разботан метод проектирования схемы опорного устройства, позволяющий точно определять соотношение нагрузок в триаде судно — опоры — стапель. Судно рассматривают как балку переменного сечения, покоящуюся на упруго-податливых опорах — кильблоках, подставах, клетках и упорах, образующих дискретное опорное поле под корпусом судна. Балка загружена распределенной по длине судна весовой нагрузкой и горизонтальными усилиями, возникающими от усадки монтажных сварных швов и воздействия на корпус судна солнечного тепла.

1 — кильблок;

2 — подстава;

3 — клетка;

4 — упор

Реакции опор стапельного опорного устройства (в том числе указанных далее эквивалентных опор) рассчитывают решением системы уравнений для углов поворота сечений корпуса судна на опорах от действия указанных нагрузок — системы модифицированных уравнений пяти моментов. Уравнения упругих просадок элементов системы судно — опоры — стапель решают на ПК с использованием модуля программного комплекса «Стапель». Комплекс позволяет при известной нагрузке от веса судна или его части определять не только упругие, но и пластические деформации подушек опор. Тем самым рассчитывают необходимое и достаточное количество опор в данный момент времени или, иначе говоря, оптимальный состав опорного устройства.

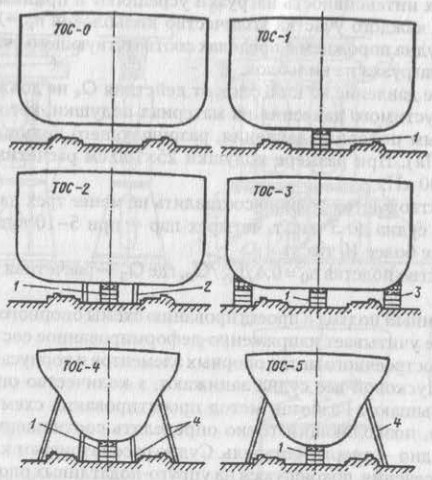

По результатам расчета возможно по ширине и по длине судна устанавливать оптимальное количество типовых опорных схем (ТОС), приведенных на рис. 6 и 7.

Схема расстановки опор вычерчивается графопостроителем. Выполняют проверочный расчет, который позволяет оценить допустимый спусковой вес судна и наилучшее расположение опор на любой стадии постройки судна. По сравнению с традиционными схемами расстановки опор их количество становится значительно меньше, чем получаемое при использовании расчетной методики.

а — весовая нагрузка судна и границы опорных участков;

1, 2,…., n, б — интервалы возможного размещения опор;

• — флоры, под которыми обязательны регламентируемые сочетания опор

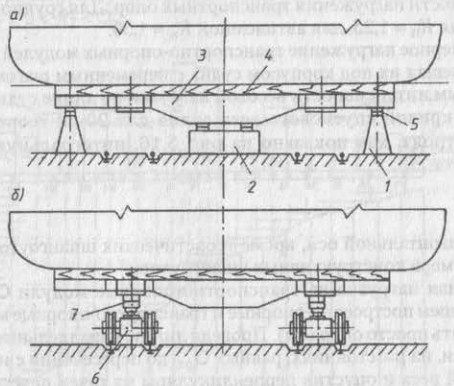

Опорно-транспортное устройство предназначено для поддержания строящегося судна на построечном месте в требуемом положении, перемещения всего судна или его частей (блоков) при поточно-позиционной постройке с одной позиции на другую и для спусков. Основные элементы устройства — судовозные тележки грузоподъемностью от 60 до 320 т. На рис. 8 показаны составляющие опорного модуля опорно-транспортного устройства.

Несущим элементом служит подкильная стальная балка, которая при постройке судна опирается на металлические (или железобетонные) килевой и боковые стулья, а при перемещении судна — на транспортные (центрирующие) опоры судовозных тележек. В их корпуса встроены гидравлические домкраты, поднимающие и опускающие судно при его пересадке со стульев на тележки и наоборот. Домкраты имеют системы автономного питания маслом от собственного ручного масляного насоса и группового централизованного питания от насосной станции, перемещающейся в составе судовозного поезда на отдельной тележке.

Несамоходные поезда тянут тросами с тяговым усилием лебёдок от 50 до 200 кН. Тележки соединяют в судовозный поезд тягами. В состав самоходного поезда входят самоходные тележки с электро или гидроприводами.

а — построечно-опорный модуль (при постройке судна);

б — транспортно-опорный модуль (при перемещении судна);

1 — боковой стул;

2 — килевой стул;

3 — стальная балка;

4 — сосновая подушка;

5 — стальные клинья;

6 — судовозная тележка;

7 — транспортная (центрирующая) опора

Скорость продольного перемещения судов 2-4 м/мин.

Чтобы при перемещении судна поддерживать неизменными нагрузки на тележки и устранять крен и дифферент судна после перемещения, тележки объединяют в три группы:

- Носовую левого и правого бортов;

- Кормовую левого борта;

- Кормовую правого борта.

Цилиндры гидродомкратов в группе соединяют общим маслопроводом, образующим сообщающиеся сосуды, что обеспечивает одинаковое давление в каждом цилиндре группы, т. е. одинаковые нагрузки на транспортно-опорные модули в пределах группы независимо от общих и местных неровностей рельсовых путей. Если групповая система питания отсутствует, то поддерживать требуемое давление в домкратах при перемещении судна приходится вручную, стравливая масло из домкратов, в которых давление растет, и подкачивая масло в домкраты, в которых давление падает. Такая система несовершенна и не исключает аварийных ситуаций.

При достаточном количестве тележек на заводе судно может строиться на тележках (без пересадок), что упрощает его постановку на опоры и перемещение. Пока судно строится, гидравлическая система питания гидродомкратов отключена, а плунжеры стопорят.

Необходимое количество транспортных опорных модулей следует определять с учетом типа системы питания гидродомкратов тележек:

nт = КНДС/Qт

Где:

- Qт — номинальная грузоподъемность транспортно опорного модуля, т;

- ДС — спусковой вес судна,т;

- КН — коэффициент неравномерности нагружения транспортных опор.

Для групповой системы питания КН = 1,25, для автономной КН= 1,50.

Равномерное нагружение транспортно-опорных модулей обеспечивают, размещая их под корпусом судна с переменным шагом, пропорциональным интенсивности весовой нагрузки по длине судна. По ступенчатой кривой спускового веса судна для 20-ти теоретических шпаций строят, как показано на рис. 9, интегральную кривую:

На горизонтальной оси, кроме теоретических шпангоутов наносят точки и номера конструктивных шпангоутов.

Расчетная нагрузка на транспортно-опорные модули Qpт = Дс/nт (в дальнейшем построечно-опорные и транспортно-опорные модули будем называть просто опорами). Проведя линии, параллельные горизонтальной оси, на расстояниях, равных Qpт, до пересечения с интегральной кривой веса и опустив перпендикуляры из точек пересечения на горизонтальную ось, получим базовое расположение опор. Первая линия проводится на расстоянии Qpт/2 от оси абсцисс. Расстояние между последней линией и крайней точкой кривой должно также равняться Qpт/2.

Затем оси опор, оказавшихся между конструктивными шпангоутами или под монтажными стыками секций, смещают под ближайшие флоры и поперечные переборки, что обеспечит соосное нагружение как опор, так и связей днища, и не будет мешать сборке корпуса. Каждая днищевая секция или блок при установке в процессе формирования корпуса должны опираться не менее чем в двух сечениях. При нарушении этого условия вводят дополнительные опоры. Таким образом, получают окончательное расположение опор. Дополнительные опоры после формирования корпуса можно удалить. При групповой системе питания маслом гидродомкратов судовозных тележек реакции R1 и R2 транспортных опор статически определимы, так как диаметры цилиндров домкратов и давление масла в них одинаковы. Реакции вычисляют решением уравнений равновесия судна на опорах:

Где:

- nт – количество транспортных опор в кормовой группе;

- Ɩ1i, Ɩ2i — отстояние оси i-й и j-й опор от комового перпендикуляра;

- xG — отстояние центра тяжести судна порожнем от кормового перпендикуляра.

При nт опорах существует nт — 1 вариантов их группирования. Оптимальным будет вариант, при котором разность между реакциями кормовой и носовой групп опор минимальна (∆R = min|R1 – R2|). Во всех вариантах на величину реакции должны быть наложены ограничения 0 < R1 < QT и 0 < R2 < QT

Реакции построечных и транспортных опор с отключенной гидравликой статически неопределимы. Для их расчета можно использовать модифицированные уравнения пяти моментов, учитывающие влияние податливостей днищевых перекрытий корпуса, стапельных плит и их свайных или грунтовых оснований на величину и распре деление реакций опор.

При прямолинейной килевой линии корпуса, выравненной гидродомкратами с помощью автономной системы питания, реакции опор также статически неопределимы и могут быть определены с помощью обычных уравнений трех моментов, так как килевая линия корпуса прямолинейна и, следовательно, опоры не имеют разновысотности. При пересадке судна с транспортных на построечные опоры без выравнивания килевой линии после перемещения судна реакции построечных опор также статически неопредел и мы и для их определения используют уравнения пяти моментов с разновысотными опорами.

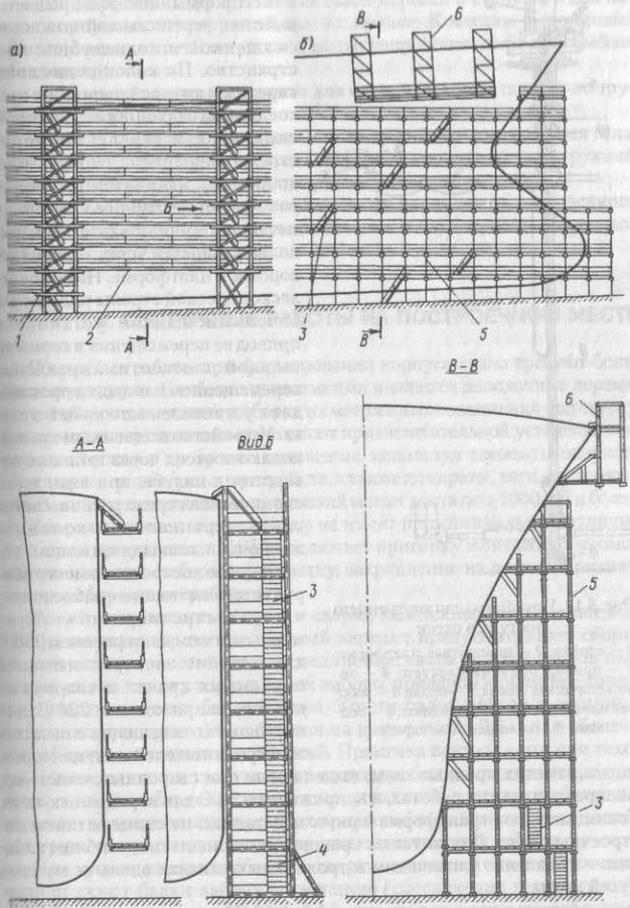

Каждое построечное место оборудуют наружными лесами для прохода на строящееся судно и доступа снаружи к любой части корпуса, где необходимо выполнить работы.

На лесах размещают:

- Магистрали трубопроводов сжатого воздуха;

- Пара;

- Газа;

- Электрокабельную сеть;

- Электросварочное и другое оборудование, предназначенное для обслуживания рабочих мест.

Леса, установленные в отсеках судна, называют внутренними.

На отечественных судостроительных заводах широко применяют показанные на рис. 10 наружные леса башенного типа, состоящие из башен, располагаемых через 6-8 м, и рабочих площадок, укладывае мых на кронштейны между башнями ярусами через 2,5 м. Движение людей происходит по маршевым трапам, смонтированным в отделы ных башнях, или вместо трапов применяют лифты и эскалаторы.

Башенные леса требуют:

- Большого расхода металла и дерева;

- Трудоемки в изготовлении;

- Установке;

- Эксплуатации, при демонтаже перед спуском судна на воду.

Совершенствование конструкций лесов заключается в замене башенных лесов быстроразборными лесами трубчатой конструкции (рис. 10, б), в отказе от сплошных лесов и переходе к установке в районе работ переносных площадок (этажерок) различной конструкции, которые подают подъемным краном и надежно закрепляют к корпусу судна.

Конструкция внутренних лесов определяется в основном высотой отсеков, в отсеках высотой до 3,5 м ставят козлы с деревянными щитами, от 3 до 8 м — трубчатые леса со щитовым настилом, более 8 м- леса на кронштейнах, ярусами навешиваемые на приварных зацепах на переборки и борта. На кронштейны укладывают щитовой настил.

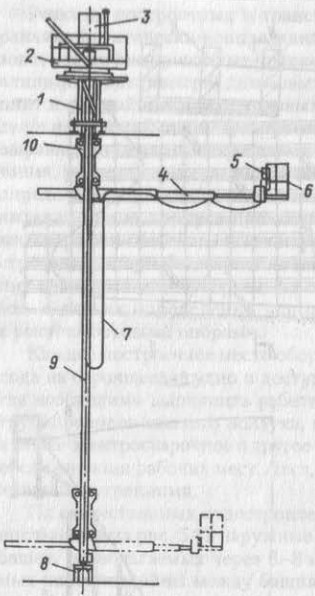

Вместо внутренних лесов применяют механизированные устройства (рис. 11), предназначенные для доставки рабочих в район монтажных соединений или в любое другое место внутри отсека. Устройство состоит из неподвижной стойки, устанавливаемой на настиле палубы и платформы, которая вращается вместе с вертикальной колонной, опущенной в подпалубное пространство.

а — башенные;

б — трубчатые и переносные;

1 — башня;

2 — рабочая площадка;

3 — ярусный трап;

4 — башня с маршевым трапом;

5 — стойки трубчатых лесов;

6 — этажерки

По колонне движется каретка, к которой шарнирно при соединена горизонтальная теле скопическая стрела. На конц стрелы закреплена рабочая площадка, где находятся рабочие размещено необходимое технологическое оборудование. Приво подъема каретки установлен на новоротной платформе. На конце телескопической стрелы рядом с рабочей площадкой установлен привод её перемещения в горизон тальной плоскости. Управлени перемещением площадки производят с установленного на ней пульта. Устройство подъемным краном подают в отсек через штатные отверстия в палубе, при этом теле скопическая стрела располагается вдоль вертикальной колонны, а рабочая площадка сложена.

1 — стойка;

2 — поворотная платформа;

3 — привод подъема каретки;

4 — телескопическая стрела;

5 — пульт;

6 — рабочая площадка;

7 — энергоподвод;

8 — подставка;

9 — колонна;

10 — каретка

Каждое построечное место оборудуется системами снабжения:

- Электроэнергией — переменным током напряжением 380 В для питания электродвигателей подъемных кранов и сварочных постов, напряжением 220 В для постоянного освещения и питания электродвигателей вентиляторов, отсасывающих вредные газы, выделяемые при сварочных, очистных малярных и других работах, и напряжением 36 В для переносных ламп. Ток подается от трансформаторных подстанций на силовые щиты по строенных мест. Для питания кранов ток подводится по гибким кабелям – троллеям, уложенным в троллейных каналах вдоль рельсовых путей крана;

- Сжатым воздухом давлением 0,5-0,6 МПа для работы пневматического инструмента и краскораспылителей. Воздух подается по постоянным магистральным трубопроводам от компрессорной станции через влагомаслоотделители-отстойники на разделительные коробки, к которым присоединяют гибкие переносные шланги, соединенные с инструментом;

- Кислородом и ацетиленом для газовой резки и строжки и для нагрева корпусных конструкций при их правке. К местам выполнения работ кислород и ацетилен подают по трубопроводам либо доставляют в баллонах;

- Углекислым газом и аргоном для сварки, которые подают по трубопроводам или от баллонов;

- Паром для отопления судовых помещений в холодное время года;

- Водой для гидравлических испытаний корпусных конструкций на непроницаемость, противопожарных целей и других нужд.

Кабели и трубопроводы прокладывают вдоль всего построечного места с обеих сторон, а посты подключения к магистралям оборудуют на башнях лесов и площадках.

Рекомендуется к прочтению:

Способы и последовательность формирования корпуса судна

Изготовление блоков секций