Навигационная гидрометеорология – это научная дисциплина, которая занимается изучением и прогнозированием погодных условий и гидрологических параметров, которые могут влиять на безопасную навигацию судов, а также других видов транспорта и деятельности в водных и морских пространствах.

Гидрометеорологи в этой области используют данные о состоянии атмосферы, морских и водных условиях, приливах и отливах, течениях и других метеорологических и гидрологических факторах для обеспечения безопасности и эффективности движения судов и других объектов на воде. Результаты исследований в навигационной гидрометеорологии могут использоваться при планировании маршрутов, предотвращении аварий, обеспечении безопасности на море и внутренних водных путях, а также в других аспектах морской и речной навигации.

Ветер. Общая циркуляция атмосферы

Ветром называется движение воздуха из районов с более высоким давлением воздух в область более низкого давления. Скорость ветра определяется величиной разности атмосферного давления. Влияние ветра необходимо постоянно учитывать, т. к. он вызывает дрейф судна, штормовое волнение и т. п.

Из-за неравномерности нагревания различных частей земного шара существует система атмосферных течений планетарного масштаба (общая циркуляция атмосферы).

Воздушный поток состоит из отдельных вихрей, перемещающихся в пространстве. Поэтому скорость ветра, измеряемая в какой-либо точке, беспрерывно меняется во времени. Наибольшие колебания скорости ветра наблюдаются в приводном слое. Для того чтобы иметь возможность сопоставлять скорости ветра, за стандартную высоту была принята высота 10 метров над уровнем моря.

Колебания скорости ветра характеризуются коэффициентом порывистости, под которым понимается отношение максимальной скорости порывов ветра к его средней скорости, полученной за 5-10 минут. С возрастанием средней скорости ветра коэффициент порывистости уменьшается. При больших скоростях ветра коэффициент порывистости равен примерно 1,2-1,4.

Скорость ветра выражают в метрах в секунду, силу ветра – в баллах. Соотношение между ними определено шкалой Бофорта (табл. 1).

| Таблица 1. Шкала Бофорта | ||||||

|---|---|---|---|---|---|---|

| Баллы | Название | Скорость ветра, м/с | Скорость в порывах, м/с | Действие ветра | Состояние поверхности моря | Средняя высота волны |

| 0 | Штиль Calm | 0-0,2 | 1,0 | Движение воздуха не ощущается; дым поднимается почти отвесно; флаги неподвижны | Зеркально-гладкая поверхность | 0,0 |

| 1 | Тихий Light air | 0,3-1,5 | 3,2 | Ветер ощущается как легкое дуновение | Рябь | 0,0 |

| 2 | Легкий Light breeze | 1,6-3,3 | 6,2 | Ветер ощущается как непрерывное дуновение; слегка колеблются флаги | Появляются гребни небольших волн | 0,1 |

| 3 | Слабый Gentle breeze | 3,4-5,4 | 9,6 | Ветер развивает флаги; дым вытягивается по ветру почти горизонтально | Гребни небольших волн начинают опрокидываться, но пена не белая, а стекловидная | 0,4 |

| 4 | Умеренный Moderate breeze | 5,5-7,9 | 13,6 | Флаги вытягиваются по ветру | Хорошо заметны небольшие волны, гребни некоторых из них опрокидываются, образуя местами клубящуюся пену – «барашки» | 1,0 |

| 5 | Свежий Fresh breeze | 8,0-10,7 | 17,8 | Ветер переносит легкие предметы; вытягиваются и полощутся большие флаги | Волны принимают хорошо выраженную форму, повсюду образуются «барашки» | 2,0 |

| 6 | Сильный Strong breeze | 10,8-13,8 | 22,2 | Гудят провода и снасти | Появляются волны большой высоты; их пенящиеся гребни занимают большие площади; ветер начинает срывать пену с гребней волн | 3,0 |

| 7 | Крепкий Near gale | 13,9-17,1 | 26,8 | Слышится свист ветра около всех снастей, палубных надстроек; возникают затруднения при ходьбе против ветра | Гребни очерчивают длинные валы волн; пена, срываемая ветром с гребней волн, начинает вытягиваться полосами по склонам волн | 4,0 |

| 8 | Очень крепкий Gale | 17,2-20,7 | 31,6 | Всякое движение против ветра заметно затрудняется | Длинные полосы пены покрывают склоны волн и местами, сливаясь, достигают их подошв | 5,5 |

| 9 | Шторм Strong gale | 20,8-24,4 | 36,7 | Возможны небольшие повреждения в палубных надстройках и сооружениях; сдвигаются с места неукрепленные предметы | Пена широкими, плотными, сливающимися полосами покрывает склоны волн, отчего поверхность моря становится белой | 7,0 |

| 10 | Сильный шторм Storm | 24,5-28,4 | 42,0 | Возможны более значительные повреждения в оснастке и надстройке судна | Поверхность моря покрыта слоем пены; воздух наполнен водяной пылью и брызгами; видимость значительно уменьшена | 9,0 |

| 11 | Жестокий шторм Violent storm | 28,5-32,6 | 47,5 | Возможны более значительные повреждения в оснастке и надстройке судна | Поверхность моря покрыта плотным слоем пены; горизонтальная видимость ничтожна | 11,5 |

| 12 | Ураган Hurricane force | 32,7 и более | более 50 | Ветер производит опустошительные разрушения | Поверхность моря покрыта плотным слоем пены; горизонтальная видимость ничтожна | 14 и более |

При движении воздушные теплые и холодные массы воздуха неизбежно соприкасаются друг с другом. Переходная зона между этими массами называется атмосферным фронтом. Прохождение фронта сопровождается резким изменением погоды.

Атмосферный фронт может находиться в стационарном состоянии или в движении. Различают теплые, холодные фронты, а также фронты окклюзии. Основными атмосферными фронтами являются:

- арктические,

- полярные,

- тропические.

На синоптических картах фронты изображают в виде линий (линия фронта).

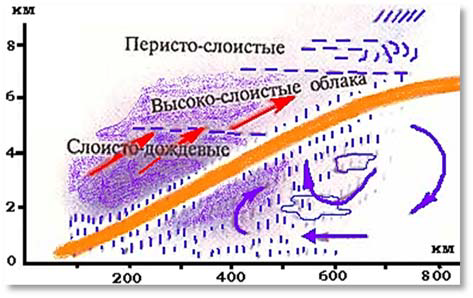

Теплый фронт образуется при наступлении теплых воздушных масс на холодные (рис. 1). На картах погоды тёплый фронт отмечается сплошной линией с полукругами вдоль фронта, указывающими в сторону более холодного воздуха и направление движения. По мере приближения тёплого фронта начинает падать давление, уплотняются облака, выпадают обложные осадки. Зимой при прохождении фронта обычно появляются низкие слоистые облака. Температура и влажность воздуха медленно повышаются. При прохождении фронта температура и влажность обычно быстро возрастают, ветер усиливается. После прохождения фронта направление ветра меняется (ветер поворачивает по часовой стрелке), падение давления прекращается и начинается его слабый рост, облака рассеиваются, осадки прекращаются.

Холодный фронт образуется при наступлении холодных воздушных масс на более теплые (рис. 2). На картах погоды холодный фронт изображается сплошной линией с треугольниками вдоль фронта, указывающими в сторону более теплых температур и направление движения. Давление перед фронтом сильно и неравномерно падает, судно попадает в зону ливней, гроз, шквалов и сильного волнения.

Фронт окклюзии – это фронт, образованный слиянием теплого и холодного фронтов. Представляется сплошной линией с чередующимися треугольниками и полукругами.

Пассаты — ветры, дующие весь год в одном направлении в зоне от экватора до 35° с. ш. и до 30° ю. ш. Скорость – до 6 м/с.

Муссоны — ветры умеренных широт, летом дующие с океана на материк, зимой — с материка на океан. Достигают скорости 20 м/с. Муссоны приносят на побережье зимой сухую ясную и холодную погоду, летом — пасмурную, с дождями и туманами.

Бризы возникают из-за неравномерного нагрева воды и суши в течение суток. В дневное время возникает ветер с моря на сушу (морской бриз). Ночью с охлажденного побережья – на море (береговой бриз). Скорость ветра 5-10 м/с.

Местные ветры возникают в отдельных районах вследствие особенностей рельефа и резко отличаются от общего воздушного потока: возникают в результате неравномерного прогрева (охлаждения) подстилающей поверхности. Подробные сведения о местных ветрах даются в лоциях и гидрометеорологических описаниях.

Бора – сильный и порывистый ветер, направленный вниз по горному склону. Приносит значительное похолодание. Наблюдается в местностях, где невысокий горный хребет граничит с морем, в периоды, когда над сушей увеличивается атмосферное давление и понижается температура по сравнению с давлением и температурой над морем. В районе Новороссийской бухты бора действует в ноябре — марте со средними скоростями ветра около 20 м/с (отдельные порывы могут быть 50-60 м/с). Продолжительность действия от одних до трех суток. Аналогичные ветры отмечаются на Новой Земле, на средиземноморском побережье Франции (мистраль) и у северных берегов Адриатического моря.

Сирокко – горячий и влажный ветер центральной части Средиземного моря; сопровождается облачностью и осадками.

Смерчи – вихри над морем диаметром до нескольких десятков метров, состоящие из водяных брызг. Существуют до четверти суток и движутся со скоростью до 30 узлов. Скорость ветра внутри смерча может доходить до 100 м/с.

Штормовые ветры возникают преимущественно в областях с пониженным атмосферным давлением. Шторм переходит в ураган при скорости ветра более 30 м/с, при скорости 45 м/с ураган называют сильным ураганом.

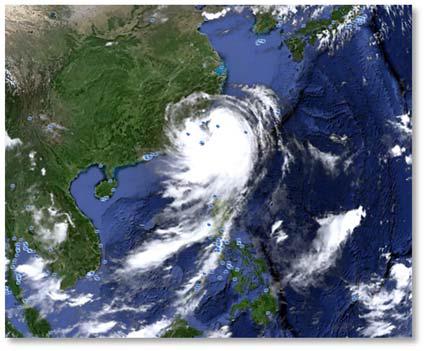

Циклон – атмосферный вихрь огромного (от сотен до нескольких тысяч километров) диаметра с пониженным давлением воздуха в центре. Воздух в циклоне циркулирует против часовой стрелки в северном полушарии и по часовой стрелке в южном (рис. 3).

Различают два основных вида циклонов — внетропические и тропические. Первые образуются в умеренных или полярных широтах и имеют диаметр от тысячи километров в начале развития, и до нескольких тысяч в случае так называемого центрального циклона.

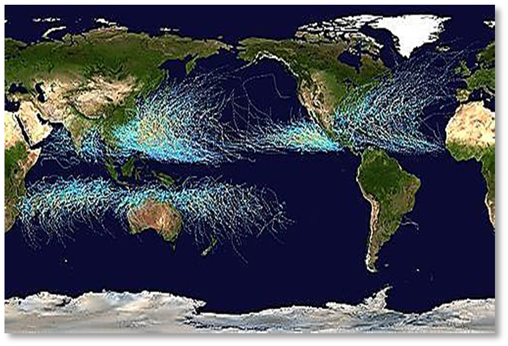

Тропический циклон – циклон, образовавшийся в тропических широтах, это атмосферный вихрь с пониженным атмосферным давлением в центре со штормовыми скоростями ветра. Сформировавшиеся тропические циклоны движутся вместе с воздушными массами с востока на запад, при этом постепенно отклоняясь к высоким широтам.

Для таких циклонов характерен также т. н. «глаз бури» — центральная область диаметром 20-30 км с относительно ясной и безветреной погодой. Фронтальные системы в тропических циклонах отсутствуют.

Важным признаком приближающегося циклона на расстояниях до 1 500 миль от центра циклона может служить появление перистых облаков в виде тонких прозрачных полос, перьев или хлопьев, которые хорошо видны при восходе и заходе солнца. Когда эти облака кажутся сходящимися в одной точке за горизонтом, то можно считать, что на расстоянии около 500 миль от судна в направлении сходимости облаков расположен центр тропического циклона.

Продолжительность существования циклона от 3 до 20 суток. Атмосферное давление в центре составляет 950-970 мб. Скорость ветра в среднем на удалении 150-200 миль от центра 10-15 м/с, в 100-150 милях – 15-22 м/с, в 50-100 милях – 22-25 м/с, а в 30-35 милях от центра скорость ветра достигает 30 м/с.

На Дальнем Востоке и в Юго-Восточной Азии тропические циклоны называются тайфунами (от китайского тай фын – большой ветер), в Северной и Южной Америке – ураганами (исп. huracan по имени индейского бога ветра), на юге Индийского океана – арканами, у берегов Австралии – вилли-вилли. В мире ежегодно наблюдается около 80 тропических циклонов.

Волнение

Морская поверхность редко бывает спокойной. Чаще всего она покрыта волнами. Основными причинами, вызывающими возникновение волн, являются ветер, приливы и отливы, резкие изменения атмосферного давления, а также землетрясения и подводные вулканические извержения.

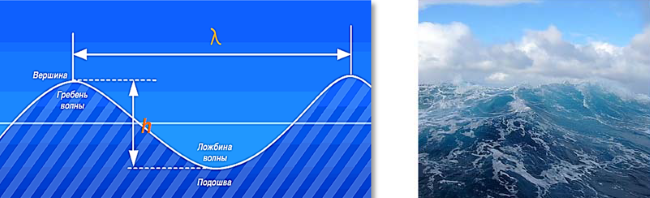

Волны характеризуются формой, размерами, периодом колебаний и скоростью распространения. Состоят волны из чередующихся между собой валов и впадин (рис. 5).

Основными элементами волн являются:

- гребень – верхняя точка волны;

- подошва – основание впадины;

- высота h – расстояние по вертикали от подошвы до гребня волны;

- длина λ – расстояние по горизонтали между гребнями двух соседних волн;

- крутизна – отношение высоты волны к ее длине;

- скорость – расстояние, проходимое гребнем волны в единицу времени по направлению ее перемещения (м/с);

- период – промежуток времени, выраженный в секундах, между прохождением двух последовательных гребней через одну и ту же точку пространства.

Волнение в каждом районе зависит от многих факторов:

- от силы ветра и его продолжительности;

- удаленности от берегов;

- глубины моря;

- характера волнения в соседних районах моря.

В северной части Атлантического океана отмечались волны высотой 15 метров. Наиболее высокие (21 м) волны наблюдались в северной части Тихого океана, наиболее длинные (до 340 м) – в южной части Индийского океана.

С увеличением скорости ветра, а также продолжительности действия ветра постоянного направления размеры волн возрастают. Но этот рост продолжается не бесконечно. Даже при ветре силой 12 баллов волны достигают предельных размеров примерно через двое суток. Наибольших размеров волны могут достичь только в том случае, если размеры водного бассейна достаточно велики. В случае изменения направления ветра более чем на 45° возникает новая система волн, которая накладывается на прежнюю волновую систему.

В океанах ветровые волны в среднем достигают 150 м длины, высотой 7-8 м и периодом 8-10 с. Максимальные океанские волны достигают высоты 18-25 м при длине около 400 м. На морях высота ветровых волн в среднем 5-6 м длиной около 80 м.

Ветровые волны, вышедшие из района сильного ветра в район маловетрия, а также ветровые волны после прекращения сильного ветра превращаются в волны зыби. Последние отличаются от ветровых волн более правильной формой. При ветровом волнении средняя скорость волн меньше средней скорости ветра, при зыби – наоборот. Смешанные волны возникают тогда, когда из одной штормовой области зыбь приходит в другую, где образовался другой вид волнения. В этом случае обе волновые системы накладываются одна на другую.

На мелководье волнение имеет характерные особенности. Здесь волны быстрее достигают максимальных размеров и быстрее затухают после прекращения ветра. Так, на мелководном Азовском море при скорости ветра 20 м/с волны достигают максимальных размеров примерно в течение часа. Даже при очень сильных ветрах размеры волн на мелководье меньше, чем в глубоководных районах, но зато они отличаются значительной крутизной.

В прибрежной мелководной зоне наблюдается частое изменение направления движения волн. Разнообразные местные условия могут существенно влиять на характер волнения в мелководных районах. Так, например, на Ньюфаундлендской банке, где глубина составляет около 160 м при глубинах в прилегающих районах Атлантического океана до 2 000 м, отмечается резкое изменение характера волнения и толчея. Особенности волнения в различных районах отмечаются в лоциях. Эти особенности судоводителям следует учитывать и при прокладке курсов избегать прохождения мелководных районов в штормовых условиях.

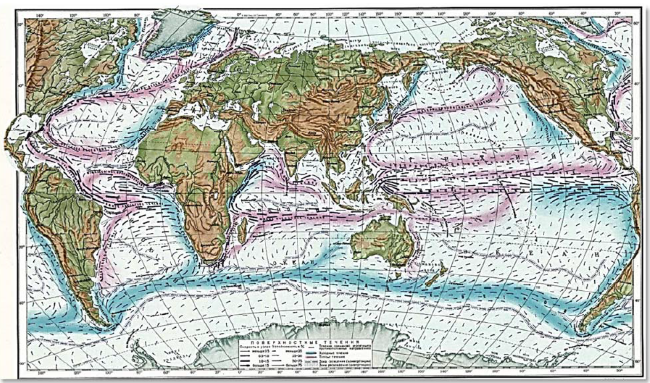

Морские течения

Течения имеют очень важное значение для мореплавания, влияя на скорость и направление движения судна. Поэтому в судовождении очень важно уметь правильно их учитывать (рис. 6). Для выбора наивыгоднейших и безопасных путей при плавании вблизи берегов и в открытом море важно знать природу, направления и скорость морских течений.

Морские течения – перемещение водных масс в море или в океане из одного места в другое. Основные причины, вызывающие морские течения – ветер, атмосферное давление, приливо-отливные явления.

Морские течения подразделяются на следующие виды.

- Ветровые и дрейфовые течения возникают под действием ветра вследствие трения движущихся масс воздуха о морскую поверхность. Длительные, или господствующие, ветры вызывают движение не только верхних, но и более глубоких слоев воды, и образуют дрейфовые течения. Причем, дрейфовые течения, вызываемые пассатами (постоянными ветрами), – постоянные, а дрейфовые течения, вызываемые муссонами (переменными ветрами), в течение года изменяют и направление, и скорость. Временные, непродолжительные, ветры вызывают ветровые течения, которые носят переменный характер.

- Приливо-отливные течения вызываются изменением уровня моря приливами и отливами. В открытом море приливо-отливные течения постоянно меняют свое направление: в северном полушарии – по часовой стрелке, в южном – против часовой стрелки. В проливах, узких заливах и у берегов течения во время прилива направлены в одну сторону, а при отливе – в обратную.

- Сточные течения вызываются повышением уровня моря в отдельных его районах в результате притока пресной воды из рек, выпадения большого количества атмосферных осадков и т. д.

- Плотностные течения возникают вследствие неравномерного распределения плотности воды в горизонтальном направлении.

- Компенсационные течения возникают в том или ином районе для восполнения убыли воды, вызванной ее стоком или сгоном.

Гольфстрим – самое мощное теплое течение Мирового океана, идет вдоль берегов Северной Америки в Атлантическом океане, а затем отклоняется от берега и распадается на ряд ветвей. Северная ветвь, или Северо-Атлантическое течение, идет на северо-восток. Наличие Северо-Атлантического теплого течения объясняет сравнительно мягкую зиму на побережье Северной Европы, а также существование ряда незамерзающих портов.

В Тихом океане Северное пассатное (экваториальное) течение начинается у берегов Центральной Америки, пересекает Тихий океан со средней скоростью около 1 узла, и у Филиппинских островов разделяется на несколько ветвей. Главная ветвь Северного пассатного течения проходит вдоль Филиппинских островов и следует на северо-восток под названием Куросио, которое является вторым после Гольфстрима мощным теплым течением Мирового океана; его скорость от 1 до 2 уз и даже временами до 3 уз. Около южной оконечности острова Кюсю это течение разделяется на две ветви, одна из которых – Цусимское течение направляется в Корейский пролив. Другая, двигаясь на северо-восток, переходит в Северо-Тихоокеанское течение, пересекающее океан на восток. Холодное Курильское течение (Ойясио) следует навстречу Куросио вдоль Курильской гряды и встречается с ним примерно на широте Сангарского пролива.

Течение западных ветров у берегов Южной Америки разделяется на две ветви, одна из которых дает начало холодному Перуанскому течению.

В Индийском океане Южное пассатное (экваториальное) течение у острова Мадагаскар разделяется на две ветви. Одна ветвь поворачивает на юг и образует Мозамбикское течение, скорость которого от 2 до 4 уз. У южной оконечности Африки Мозамбикское течение дает начало теплому, мощному и устойчивому Игольному течению, средняя скорость которого более 2 уз, а максимальная – около 4,5 уз.

В Северном Ледовитом океане основная масса поверхностного слоя воды совершает движение по часовой стрелке с востока на запад.

Приливы

В целях обеспечения безопасности мореплавания при плавании в узкостях, проливах или вблизи берегов необходимо учитывать приливы. Периодические колебания уровня воды в морях и океанах, происходящие под влиянием сил притяжения Луны и Солнца, называются приливами.

Наиболее высокое положение уровня воды в ходе одного цикла таких колебаний называют полной водой, а наиболее низкое положение – малой водой. Разность этих высот называется величиной прилива, а половина величины прилива – его амплитудой. Наступления полных и малых вод периодически повторяются в зависимости от положения Луны и Солнца над горизонтом.

Приливы бывают суточные, полусуточные и смешанные. Приливы, при которых в течение суток наблюдается одна полная и одна малая вода, называются суточными. Две полные и две малые воды наблюдаются в течение суток при полусуточных приливах. Смешанные приливы бывают неправильные полусуточные и суточные. При неправильных полусуточных приливах в течение суток наблюдаются две полные и две малые воды, однако высоты смежных полных и малых вод, так же как промежутки времени между их наступлением, существенно отличаются друг от друга.

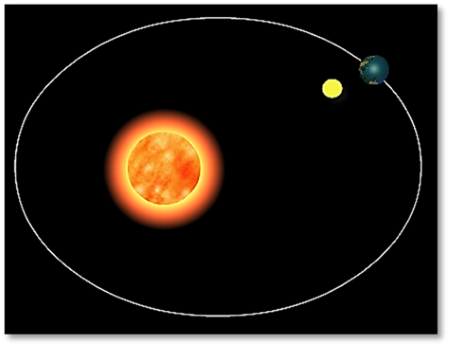

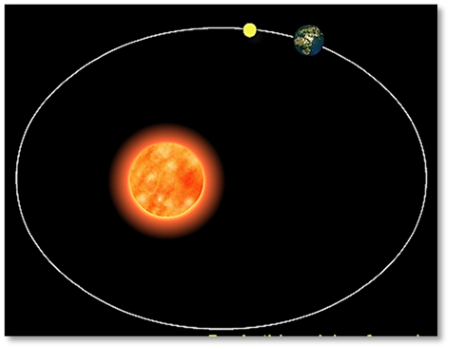

В связи с тем, что положение Луны и Солнца меняется относительно Земли и относительно друг друга, меняется и величина приливов. Наибольшую величину приливы имеют дважды в месяц (в сизигии), когда Луна находится в одной плоскости с Солнцем и приливообразующие силы Луны и Солнца складываются (рис. 7).

Эти приливы называются сизигийными. Минимальную величину приливы имеют в первую и третью четверти (квадратуры), когда Луна находится в плоскости, перпендикулярной плоскости Солнца, и приливообразующие силы вычитаются (рис. 8). Эти приливы называются квадратурными.

Величина и характер приливов в различных частях побережья Мирового океана зависят от конфигурации берегов, угла наклона морского дна и от ряда других причин. Наиболее типично они проявляются на открытом побережье океана. Проникновение приливных волн во внутренние моря затруднено, и потому амплитуда приливов в них невелика.

Наибольшие по величине приливы наблюдаются в Атлантическом океане. В заливе Фанди, расположенном между материком Северной Америки и полуостровом Новая Шотландия, величина прилива достигает 18 м в сизигию и является наибольшей для всего Мирового океана.

Предлагается к прочтению: Управление судном в штормовых условиях

Кроме изменения уровня приливы сопровождаются перемещением вод – приливными течениями. Это периодические течения. Они возникают с началом прилива, прекращаются на очень короткое время по окончании отлива. В устьях рек скорость приливного течения может достигать 5-10 м/с.

Облака

Облака образуются в результате скопления продуктов конденсации водяного пара на определенной высоте. Облака состоят из мельчайших капель воды и/или кристаллов льда. Облака образуются только в случае подъема воздуха, при опускании воздуха они исчезают.

Облачность имеет важное значение для мореплавателей. Так, если облаков мало или их нет совсем, то можно определить место судна астрономическим путем, определить поправку компаса по светилам. При пасмурном небе эти возможности отпадают; кроме того, уменьшается освещенность, а, следовательно, и видимость, особенно в сумерки и ночью. Различные формы облаков служат важными местными признаками предсказания погоды.

Международная классификация облаков основана на их внешнем виде и содержит следующие основные формы:

| Международная классификация облаков | |||

|---|---|---|---|

| Название форм облаков | Средняя высота, км | Описание | |

| русское | латинское (сокр.) | ||

| Облака верхнего яруса | Образуются в результате волнообразных или наклонно восходящих движений воздуха | ||

| Перистые | Cirrus (Ci) | 7…8 | Отдельные белые волокнистые облака, обычно прозрачные. Толщина слоя – от сотен метров до нескольких километров. Размеры отдельных частей от 300…500 м до 1…2 км, массивы могут распространяться на сотни километров. Сквозь перистые облака просвечивают Солнце и Луна, яркие звезды. Осадков не дают. Время существования от 12-18 часов до нескольких суток. |

| |||

| Перисто-кучевые | Cirrocumulus (Cc) | 6…8 | Белые тонкие облака в виде мелких волн, ряби, хлопьев, без серых оттенков. Толщина слоя от 100 до 400 м. Хорошо просвечивают Солнце, Луна, яркие звёзды. Осадков не дают. Время существования от десятков минут до нескольких часов. Часто являются предшественниками шторма. |

| |||

| Перисто-слоистые | Cirrostratus (Cs) | 6…8 | Однородная (без разрывов) беловатая или голубоватая пелена слегка волокнистого строения, сквозь которую просвечивают Солнце и Луна. Часто дают явления гало вокруг Солнца или Луны – большой разноцветный круг. Гало являются результатом преломления света кристаллами льда, из которых состоит облако. Время существования от 12-18 часов до нескольких суток. |

| |||

| Облака среднего яруса | Образуются в результате волнообразных или наклонно восходящих движений воздуха | ||

| Высококучевые | Altocumulus (Ac) | 2…6 | Белые, иногда сероватые облака в виде волн или гряд, состоящие из отдельных пластин или хлопьев, иногда сливающихся в сплошной покров. Состоят преимущественно из переохлажденных капель воды. Толщина слоя от 200 до 700 м. В тонких облаках местами просвечивают Солнце и Луна. Осадков не дают. |

| |||

| Высокослоистые | Altostratus (As) | 3…5 | Серая или синеватая однородная пелена слегка волокнистого строения. Как правило, постепенно закрывают все небо. Большей частью состоят из переохлажденных капель воды и ледяных кристаллов. Толщина слоя от 1 до 2 км. Солнце и Луна просвечивают как через матовое стекло. Летом осадки из таких облаков обычно не достигают земной поверхности или достигают в виде редких капель, а зимой эти облака могут быть причиной снегопада. |

| |||

| Облака нижнего яруса | Образуются в результате наклонно восходящих движений воздуха | ||

| Слоисто-кучевые | Stratocumulus (Sc) | 0.8…1.5 | Серые облака, состоящие из крупных гряд, волн, пластин, разделенных просветами или сливающимися в сплошной серый волнистый покров. Состоят преимущественно из капель воды. Толщина слоя от 200 до 800 м. Солнце и луна могут просвечивать только сквозь тонкие края облаков. Осадки, как правило, не выпадают. Из слоисто-кучевых не просвечивающих облаков могут выпадать слабые непродолжительные осадки. |

| |||

| Слоистые | Stratus (St) | 0.1…0.7 | Однородный слой серого цвета, сходный с туманом, но расположенный на некоторой высоте. Состоят из капель воды. Из облаков могут выпадать осадки в виде мороси (зимой – в виде редкого снега). Толщина слоя от 200 до 800 м. Солнце и Луна обычно не просвечивают. |

| |||

| Слоисто-дождевые | Nimbostratus (Ns) | 0.1…1.0 | Темно-серый облачный покров, иногда с синеватым оттенком. Обычно закрывает все небо сплошным слоем. Толщина слоя до нескольких километров. Из облаков выпадают осадки (иногда с перерывами) в виде обложного дождя или снега. |

| |||

| Облака вертикального развития | Образуются в результате вертикально восходящих движений воздуха | ||

| Кучевые | Cumulus (Cu) | 0.8…1.5 | Плотные, развитые по вертикали облака с белыми куполообразными вершинами и плоским сероватым основанием. Могут представлять собой как отдельные, редко расположенные облака, так и скопления, закрывающие почти все небо. Облака состоят в основном из капель воды. Осадков не дают, но могут эволюционировать в дождевые облака. |

| |||

| Кучево-дождевые | Cumulonimbus (Cb) | 0.4…10 | Мощные белые облачные массы с темным основанием. Поднимаются в виде гор или башен, верхние части которых имеют волокнистую структуру. Верхняя часть облака (наковальня) состоит из кристаллов льда. Из облаков выпадают ливневые осадки, летом часто с грозами. |

| |||