Неуправляемый спуск осуществляют по наклонным продольным или поперечным спусковым дорожкам под действием силы тяжести судна после освобождения его от задерживающих устройств. Неуправляемые спуски могут быть как продольными, так и поперечными.

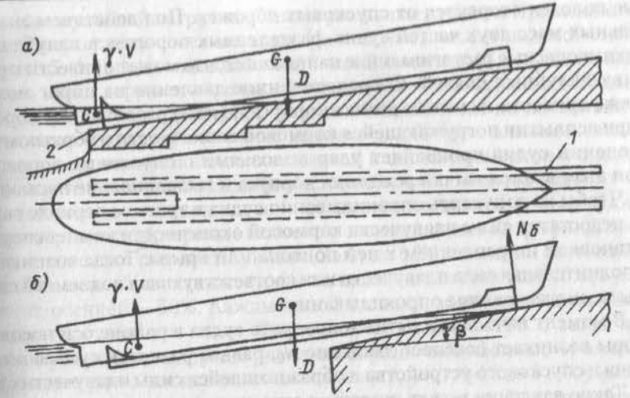

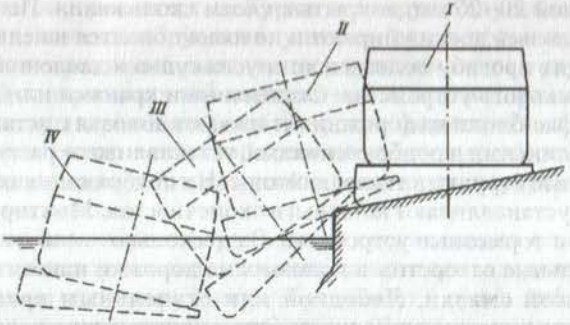

Продольный спуск осуществляют, как показано на рис. 1, с наклонных стапелей. Судно движется по спусковым дорожкам, как правило кормой вперед, уклон дорожек составляет обычно 1/24-1/16.

а – второй период спуска;

б – третий период спуска;

1 – спусковая дорожка;

2 – порог стапеля

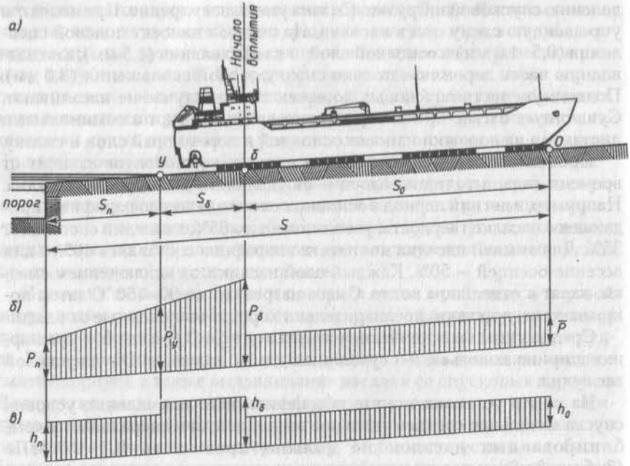

При продольном спуске рассматривают четыре периода:

- От момента страгивания судна до касания спусковыми полозьями горизонта воды;

- От касания воды до начала всплытия;

- От начала до полного всплытия после соскакивании с порога;

- Пробег после всплытия.

В первом и втором периодах судно скользит по спусковым дорожкам. Для самостоятельного страгивания и движения судна кэффициент статического трения скольжения между полозьями и спусковыми дорожками должен быть меньше уклона или равен ему. Для уменьшения коэффициента трения перед спуском на дорожки наносят антифрикционное покрытие – насалку или в составе спускового устройства используют катучие средства. Если судно все же не страгивается после отдачи всех задержников, то применяют гидравлические толкачи.

В третьем периоде судно должно всплывать, поворачиваясь вокруг поперечной оси носовой опоры. Всплытие наступает тогда, когда момент силы плавучести γV погруженных в воду объема корпуса и спускового устройства относительно поперечной оси новой опоры становится равным моменту спускового веса судна и веса спускового устройства D относительно той же оси. Если момент спускового веса судна и веса спускового устройства относительно ребра порога стапеля окажется больше момента названной силы плавучести относительно ребра порога, то судна начнет опрокидываться на пороге и спусковые полозья оторвутся от спусковых дорожек.

Под действием значительных масс двух частей судна, разделенных порогом, в палубе возникнут опасные растягивающие напряжения, что может привести к разрыву палубных связей. Сосредоточенное давление на порог может также привести к смятию днища корпуса и (или) разрушению порога, а при всплытии погружающейся кормовой оконечности и обратном наклонении судна произойдет удар полозьями о спусковые дорожки. При этом возможны повреждения корпуса и выдавливание насалки.

Чтобы не допустить опрокидывания судна в третьем периоде спуска, недостаток силы плавучести кормовой оконечности компенсируют установкой и креплением к ней понтона или крыла. Тогда возникают дополнительная сила плавучести или соответствующая подъемная сила крыла, исключающие опрокидывание.

В момент начала всплытия и поворота судна в районе оси носовой опоры возникает баксовое давление Nб, равное разности суммы весов судна и спускового устройства и образовавшейся силы плавучести судна. Такое давление может оказаться значительным и вызвать местное смятие корпуса, а также выдавливание насалки со спусковых дорожек. В результате резко возрастет коэффициент динамического трения между полозьями и дорожками, скорость судна начнет резко снижаться и оно может остановиться до схода в воду. Чтобы не допустить подобного, баксовое давление разносят по каждому борту на возможно большую площадь спусковых дорожек специальным устройством — поворотным копылом, в состав которого входит баксовый полоз, распределяющий нагрузку на спусковую дорожку и на насалку.

В четвертом периоде набравшее скорость и соскочившее с порога судно движется по акватории. При недостаточной в районе порога глубине воды судно может удариться носовой оконечностью о дно акватории, а в случае, если оно спускается в ограниченную акваторию, — винтами или кормой о берег. Чтобы не допустить удара оконечности судна, дно в районе порога углубляют. Если углубление предельно, то в носовой оконечности судна устанавливают понтон, создающий дополнительную силу плавучести, что уменьшает погружение оконечности в момент соскакивания. Скорость судна в четвертом периоде гасят специальными тормозными устройствами, сокращая пробег после спуска чтобы не допустить удара винтами или кормой о берег.

В отечественном судостроении чаще всего применяют минеральные насалки, парафино-вазелиновую и реже парафино-петролатумную а также комбинированную насалку — мыльную. Насалка состоит из основного слоя (толщиной 4-10 мм), переходного слоя (2-5 мм) и смазки (2-3 мм), наносимых последовательно на надводную и подводную части спусковой дорожки. На полозья наносят противослой (1-2 мм) и смазку (1-1,5 мм). Основной слой упрочняет насалку. Переходный слой в холодное время года предохраняет основной слой от растрескивания и за счет своей деформации способствует равномерному распределению спусковой нагрузки.

Смазка уменьшает трение. Применяют и упрошенную схему слоев насалки. На полозья наносят подслой сцепления (0,5-1,0 мм) и основной слой – слой давления (1,5 мм), а на надводную часть дорожек только смазку – слой скольжения (3,0 мм). Подводную часть спусковых дорожек в этом случае не насаливают. Существует схема, при которой полозья подшивают алюминиевыми листами, а на дорожки наносят основной и переходный слои и смазку.

Процентный состав входящих в насалку компонентов зависит от времени года, а толщина слоев – от удельного давления веса судна. Например, в летний период в основном слое количество парафина, придающегося насалке твердость, увеличивают до 65%, а вазелин составляет 35%. Для зимней насалки количество парафина составляет 40%, а для весенне-осеннсй – 50%. Каждый слой насалки, за исключением смазки, варят в отдельном котле. Смесь нагревают до 90-150° С затем подрывают ею дорожки, предварительно хорошо высушенные от влаги.

Среднее удельное давление на насалку:

рср= D/b × Ɩ

Где:

- b – суммарная ширина полозьев;

- Ɩ – суммарная длина полозьев;

- D – спусковой вес судна.

Из опыта установлено, что обеспечивающее нормальные условия , пуска начальное среднее удельное давление для минеральных и комбинированных насалок не должно превышать 0,3 0,5 МПа (3-5 кгс/см2), на пороге максимальное давление не должно превышать 1,0 МПа (10 кгс/см2), а баксовое давление – 1,5 МПа (15 кгс/см ).

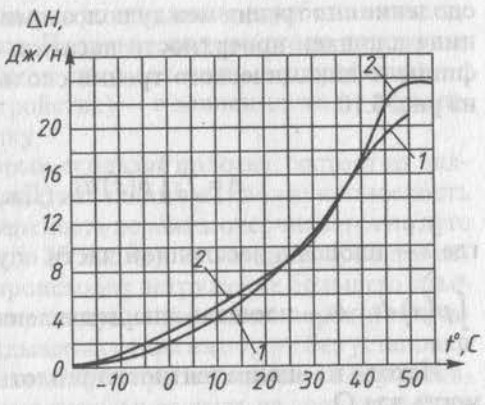

1-сплав: 40% парафина, 60% вазелина;

2-сплав: 65% парафина, 35% вазелина

Любая насалка с момента нанесения на дорожки и в процессе спуска судна не должна расплавляться или подгорать и спекаться под воздействием тепла, выделяющегося при трении полозьев о насалку. Минимальная толщина h основного слоя давления насалки должна определяться из условия, что теплота, необходимая для ее расплавления, равна эквивалентному количеству работы сил трения.

Объем насалки слоя давления, соответствующий квадратному метру площади скольжения, V = 1 × h, м3. Вес насалки такого объема γн × V = γн × h, H/м2. Количество теплоты, расходуемое на нагревание и расплавление насалки:

Q = ∆H × γн × h

Где:

- ∆H – определяемое по графикам, приведенным на рис. 4, изменение теплосодержания при повышении температуры насалки от t0 до t и при расплавлении, Дж/Н, γн — объемный вес насалки, Н/м3.

Работа, затраченная на элементарное перемещение судна ds и преодоление сил трения между полозьями и насалкой и отнесенная к единице площади поверхности насалки:

dA = p(s)ƒd × ds

Где:

ƒd — коэффициент динамического трения скольжения. Полная работа, исходя из рис. 5.

Где:

- s — площадь насаленной части спусковых дорожек, м2, интеграл;

Исходя из эквивалентности теплоты и работы и учитывая зависимость для Q:

Тогда работа сил трения по рис. 5:

А0 = ƒd × Pcp × s

А6 = ƒd × P6 × s6

Аy = ƒd × Py × sп

А толщина слоя давления насалки:

Для облегчения насалочных работ и повторного использования насалки ее иногда наносят на фанерные щиты толщиной 10 мм, которые перед спуском укладывают и закрепляют на дорожках. Щиты можно использовать без их демонтажа для нескольких спусков в течение года. Применяют также отечественный антифрикционный пластмассовый материал в виде щитов толщиной 25 мм. Щиты размером приблизительно 1000х1000 мм крепят к дорожкам планками на шурупах, а полозья подшивают алюминиевыми листами. Для стабилизации коэффициента статического трения на материал наносят тонкий слой смазки. Разработана также насалка в виде парафиновой композиции улучшенных прочности и пластичности.

Для продольного спуска вместо насалки иногда применяют шары или ролики.

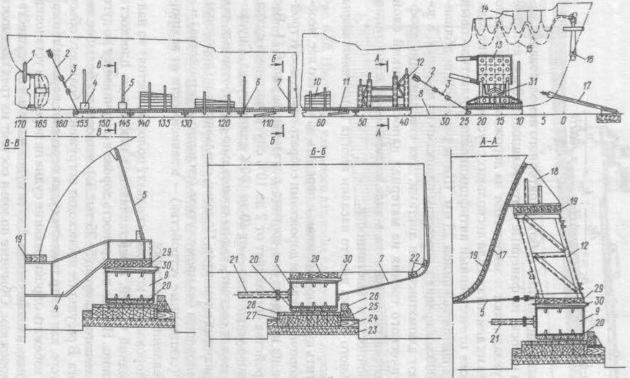

Чтобы спустить судно по дорожкам и передать на них его вес, необходимо между корпусом судна и дорожками собрать спусковое устройство. Элементы, из которого оно состоит, показаны на рис. 6. Вес спускового устройства составляет от 2 до 10% спускового веса судна, а длина спускового устройства — от 40 до 100% длины судна. Спусковое устройство может состоять как из специально разработанных, так и из унифицированных элементов. Полозья, скользящие по дорожкам, могут быть установлены без промежутков (сплошные устройства) и с промежутками (секционные устройства) — в зависимости от величины удельного давления на насалку.

Спусковые дорожки, по которым скользят полозья, состоят из надводной и подводной частей, представляющих наклонную плоскость постоянного уклона. Иногда поверхность дорожек очерчивается по дуге окружности большого радиуса (5-25 тыс. м), что создает большее заглубление порога. В результате происходит погружение большего объема корпуса до того, как центр тяжести судна пересечет порог, и тем самым позволяет избежать опрокидывания судна на пороге без установки понтона или крыла в оконечности.

Спуск судов чаще всего осуществляют по двум дорожкам. Обычные полозья состоят из трех по высоте сплошных рядов сосновых брусьев размером 200×200 или 300×300 мм, скрепленных между собой стяжными болтами и подшитых твердой досчатой древесиной. Длина секций полозьев от 6,5 до 10 м, ширина от 500 до 2400 мм. Иногда полозья изготавливают сварными из стальных коробчатых листов, что обеспечивает полозу плавучесть и возможность притопления при демонтаже. Стальные полозья подшивают деревом. При малых промежутках полозья соединяют между собой разъемными планками или тросами. При больших поперечных расстояниях полозья не соединяют, а крепят лишь к корпусу найтовами с встроенными талрепами для создания натяга.

1 – временное крепление руля;

2 – найтовый;

3 – талреп;

4 – подкильная балка;

5 – стяжки из полосы;

6 – шарнирное соединение полозьев;

7 – стальное полотенце;

8 – плоскость скольжения полозьев;

9 – полоз сварной коробчатый;

10 – деревянный наборный копыл;

11 – спусковые стрелы;

12 – металлический копыл;

13 – баксовый шарнирный копыл;

14 – разрывные стопоры;

15 – якорная цепь;

16 – якорь;

17 – металлический перерезаемый задержник;

18 – башмак;

19 – подушка;

20 – подшивка полоза;

21 – трубчатый распорный брус;

22 – прокладка;

23 – бетонная подушка;

24 – подкладной брус;

25 – кница;

26 – рыбина;

27 – спусковая дорожка;

28 – подшивка;

29 – подбрюшник;

30 – клинья;

31 – ось шарнирного копыла

Найтовы предотвращают смещение полозьев и копыльев, удерживают их после спуска от затопления. Найтовы выполняют из отдельных полос и приваривают к корпусу и к спусковому устройству.

Для восприятия и передачи веса судна на полозья под корпусом устанавливают подбрюшники из одного ряда продольных сосновых брусьев размером 200×200 и 250×250 мм, стянутых поперечными стяжными болтами. Подбрюшники подклинивают к корпусу деревянными клиньями. При больших просветах между корпусом и подбрюшниками на них устанавливают копылья — скрепленные металлическими скобами пакеты деревянных брусьев, передающие вес судна на подбрюшники.

Если судно строят, располагая корпус на гидравлических кильблоках и клетках, то клинья не применяют. Вес судна в этом случае передают на копылья и полозья, опуская плунжеры домкратов кильблоков и клеток. В районах килеватых и острых обводов корпуса в плоскостях поперечных связей устанавливают и подгоняют по обводам подушки из отдельных сосновых брусьев. В оконечностях на подбрюшники устанавливают стальные копылья — жесткую сварную объемную раму, упирающуюся в приваренный к корпусу башмак. Копылья двух бортов стягивают полотенцем из стальной полосы или стальным канатом, что препятствует их раздвижке.

Во избежание сдвига и схождения полозьев в процессе спуска между ними устанавливают сосновые распорные брусья круглого или квадратного сечения (иногда стальные трубы). Расхождению полозьев препятствуют струны (стяжки) из стальных полос. Иногда устанавливают только трубчатую распорную балку, жестко крепя ее на фланцах с полозьями. В этом случае она служит и стяжкой.

Применяют баксовые носовые копылья, поворачивающиеся на сминающихся прокладках на полушарнирном устройстве или по закругленной опорной поверхности баксовых полозьев. Прокладки из мягких пород дерева, сминаясь, препятствуют возникновению местных сосредоточенных давлений, исключая тем самым возможность возрастания удельных нагрузок на корпус и дорожки.

Удержание судна после пересадки на спусковое устройство до момента страгивания производится задерживающими устройствами, в частности различными рычажными курками. Один конец курка, вращающегося вокруг горизонтальной оси, упирается в курковый полоз, находясь в его коробке (нише) в нижней прилегающей к дорожкам части полоза. Другой конец удерживается каким-либо промежуточным легкоотдающимся за счет пневматики или гидравлики элементом — рычагом, тросом и т. п. Курки дублируют спусковыми стрела ми, т. е. деревянными брусьями, упираемыми в полоз и в гнездо на стапеле. Эти стрелы выбивают непосредственно перед спуском. Дублирующий задерживающий элемент — носовой задержник — стальная полоса, приваренная одним концом к форштевню, а другим надежно закрепленная в стальной колонне, забетонированной в стапель. Задержник перед спуском разрезают последним, перерезая его вручную газовым резаком.

Для гашения скорости судна после соскакивания с порога дорожек применяют торможение якорями, канатными задержниками, цепными драгами и щитами. Якоря сбрасывают с судна либо предварительно укладывают в грунт акватории. Якорные цепи укладывают в цепной ящик и закрепляют с помощью штатного крепления или подвешивают вдоль бортов на стальных или органических канатах — стопорах, легко разрывающихся по мере вытягивания судном подвешенных участков цепей.

Канатные задержники представляют собой некоторое количество пеньковых канатов, стальных тросов или цепей, подвешенных участками по бортам судна на коротких канатах-стопорах и уложенных петлями на берегу или на дне водоема. Один конец задержника крепят к судну, другой — к берегу или к мертвому якорю на дне акватории. По мере движения судна петли разматываются, участки задержников натягиваются, стопоры рвутся и гасится скорость судна. Цепные драги укладывают на стапеле в форме подковы, вогнутой частью обращенной в сторону движения судна. Драги тросами (перлинями) связывают с судном. По мере его движения драги, плавно вступая в действие, переворачиваются, тормозя движение судна силой трения о стапель.

Щиты парами устанавливают чаще всего в кормовой части корпуса, что увеличивает лобовое сопротивление воды движению судна (спуск идет кормой вперед).

Подготовку стапеля, изготовление спускового устройства и его монтаж начинают за один-два месяца до спуска судна. Сначала подбирают все элементы спускового устройства, заготавливают деревянные брусья, металлические части и подгоняют их по месту. Если судно до сдачи не ставится в док, то подводная часть корпуса должна быть окрашена по полной схеме до спуска. За несколько дней до спуска собирают спусковое устройство. Для этого очищают спусковые дорожки от грязи и использованной старой насалки, осматривают все элементы дорожек и устраняют выявленные в них дефекты. Затем в котлах варят насалку и наносят ее поливом и пеньковыми кистями на тщательно просушенные дорожки или устанавливают и закрепляют щитовую насалку.

На дорожки через каждые 3-5 м устанавливают стальные полосы — слизни, толщиной 16-20 мм, по которым затаскивают полозья, чтобы не воздействовать преждевременно па насалку. Для этого же поверх слизней по краям дорожек укладывают два продольных ряда досок толщиной 20-25 мм, покрытых слоем скольжения. По мере затягивания полозьев доски убирают и полозья покоятся на слизнях, препятствующих прогибу полозьев до спуска судна и давлению на насалку веса спускового устройства. Стапельными кранами или лебедками через канифас-блоки на дорожки затягивают полозья с установленными на них клиньями и подбрюшниками, устанавливают распорные брусья и стяжные струны, а также найтовы. На подбрюшниках набирают подушки и устанавливают копылья в оконечностях. Монтируют задерживающие и тормозные устройства.

За несколько часов до спуска через специальные отверстия в полозьях на дорожки наносят дополнительный слой смазки. Лебедкой или стапельным краном через канифас-блок вытаскивают слизни. Затем приступают к пересадке судна с опорного на спусковое устройство. Для этого переносными деревянными или стальными ударными брусьями на катках — романами, установленными в направляющих желобах, вручную подклинивают подбрюшники к корпусу судна ударами по клиньям, расположенным между подбрюшниками и полозьями.

После подклинки подбрюшники скрепляют с полозьями строительными скобами. В случаях применения кильблоков и клеток со встроенными в них гидравлическими домкратами передачу веса судна на спусковое устройство осуществляют, стравливая масло из гидродомкратов. Далее производят обтяжку талрепами струн и найтовов.

После приемки спускового устройства спусковой комиссией приступают к операциям спуска их выполняет специальная бригада рабочих под руководством командующего спуском.

Сначала разбирают и удаляют:

- Строительные кильблоки;

- Подставы;

- Клетки и упоры;

- Строительные стрелы.

По командам, подаваемым с пульта управления, выбивают и убирают спусковые стрелы, отдают курки и задержники, после чего судно страгивается с места и спускается. После спуска визуально проверяют непроницаемость отсеков и донно-забортной арматуры, а также демонтируют спусковое устройство, поднимая его элементы из воды на сушу для использования при спуске следующего судна.

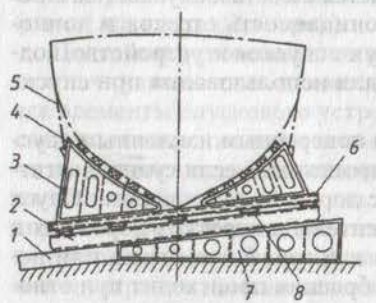

Поперечный спуск осуществляют по поперечным наклонным спусковым дорожкам. Нормальный спуск происходит, если судно, достигнув определенной осадки, всплывает с дорожек до их порога. Спуск прыжком в воду происходит при относительно коротких дорожках и невысоком их пороге, расположенном над горизонтом воды или несколько заглубленном под воду. Спуск броском происходит при относительно высоком пороге.

В I периоде судно скользит по дорожкам. Во II периоде судно, поворачиваясь на пороге, начинает соскальзывать с него, не касаясь корпусом воды. В III периоде судно продолжает поворачиваться на пороге и соскальзывать с него, погружаясь в воду. В IV периоде судно, соскочив с порога, движется лагом по акватории. Если высота порога велика, то судно соскакивает с порога и в III периоде падает свободно в воздухе (спуск броском). В I периоде спуска возможен занос оконечности судна.

1 — спусковая дорожка;

2 — полоз;

3 — металлические копылья душка;

4 — подушка;

5 — найтов;

б — подбрюшник;

7 — клинья;

8 — металлический косяк

При спуске прыжком и особенно броском существует опасность опрокидывания судна в IV периоде из-за недостатка остойчивости. Возможен также удар передними концами полозьев о дно акватории при недостаточной ее глубине и бортом судна о порог дорожек при обратном наклонении. Чтобы избежать этого, траекторию движения судна перед спуском тщательно рассчитывают или определяют моделированием. При необходимости принимают меры, предотвращающие возможность неблагополучного исхода спуска, приемом балласта в оконечности судна перемещают центр тяжести судна в плоскость равнодействующей сил трения, что снижает возможность заноса оконечностей. Приемом балласта понижают также, а иногда и смещают к борту центр тяжести судна, что увеличивает его остойчивость. Углубляют дно акватории, на борт судна навешивают кранцы.

Спусковое устройство для поперечного спуска состоит из:

- Полозьев;

- Подбрюшников;

- Клиньев;

- Копыльев;

- Подушек и найтовов, показанных на рис. 10.

С помощью клиньев массу судна передают на полозья, как и при продольном спуске. Количество спусковых дорожек зависит от спускового веса и длины судна и может для крупных судов доходить до двадцати. Малые суда спускают по двум дорожкам. Уклон дорожек постоянен и равен обычно 1/8-1/12, их ширина 0,6-1,5 м. Встречаются и дорожки с круговым профилем, обеспечивающим нормальный спуск при укороченной длине дорожек. Полозья коробчатой конструкции сваривают из листовой стали и подшивают деревом. В качестве задерживающих устройств используют механические, гидравлические и пневматические курки, а также спусковые стрелы.

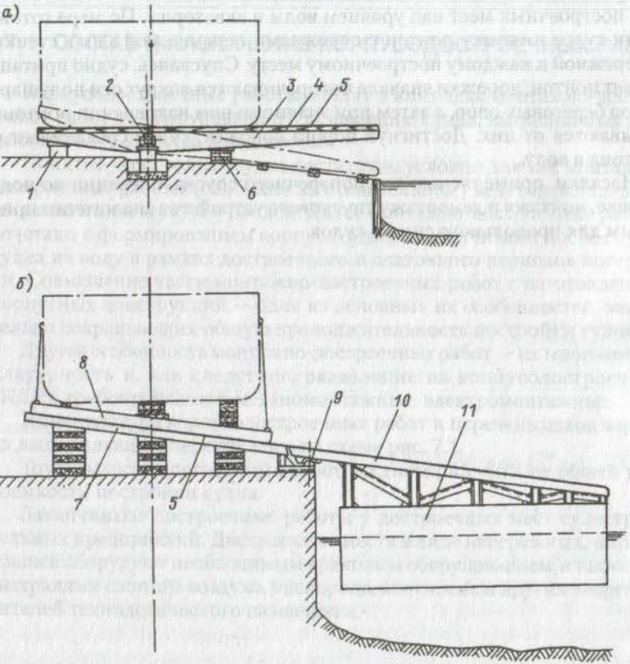

Для поперечного спуска иногда применяют спусковые дорожки особой конструкции — шарнирные или с плавучей опорой, показанные на рис. 11.

а — с шарнирными стапель-балками;

б — с плавучей опорой;

1 — опорная тумба;

2 — шарнирная опора балки;

3 — стапель-балка;

4 — деревянный настил;

5 — насалка;

6 — разборная опорная клетка;

7 — береговая спусковая дорожка;

8 — полоз;

9 — береговая шарнирная опора;

10 — спусковая дорожка на понтоне;

11 — понтон

Основное их преимущество состоит в отказе от обычных, капитальных, заглубленных под воду дорожек, сооружение которых требует сложных и дорогостоящих гидротехнических работ. Применяемые шарнирные стапель-балки служат одновременно как спусковыми дорожками, так и построечными опорами. Судно закладывают в начале постройки на шарнирных стапель-балках с некоторым смещением центра тяжести относительно оси шарниров в мористую сторону. После разборки опорных строительных клеток и отдачи курков судно опрокидывается вместе с шарнирными стапель-балками, а затем скользит по ним, как по дорожкам при обычном поперечном спуске.

Дорожки, опирающиеся на плавающий понтон и береговые опоры, применяют при большой глубине акватории и значительном возвышении построечных местТипы построечных мест и их оборудование над уровнем воды в акватории. По мере готовности судов к спуску понтон с дорожками перемещают вдоль стенки набережной к каждому построечному месту. Спускаясь, судно притапливает понтон, дорожки вначале поворачиваются вокруг оси полушарниров береговых опор, а затем при значительном накренении понтона отрываются от них. Достигнув порога дорожек, судно соскакивает с понтона в воду.

Насалки, применяемые для поперечного спуска, операции по подготовке, монтажу и демонтажу спускового устройства аналогичны принятым для продольного спуска судов.

Рекомендуется к прочтению:

Спуск судов

Испытание корпуса судна на непроницаемость и герметичность