Наверное, из либурны получился бы отличный парусный корабль, если бы ее совершенствовали целенаправленно. В конструкции либурны лежало много передовых идей, которые следовало развить, и создать парусную флотилию.

Средние века и их наследие

Это полные обводы корпуса, в подводной части напоминающие полуовал. В сочетании с передним и задним короткими, но широкими таранами, которые больше выполняли роль современного носового бульба, это уменьшало сопротивление воды и увеличивало скорость.

Но главное — косой, или латинский, парус. В отличие от прямого, который вел корабль при попутном или небольшом угловом ветре, треугольный позволял ловить потоки ветра с более крутых углов, направляя встречный поток точно в корму.

Для того чтобы действительно сработал «парусный реактивный двигатель», одного косого полотна на единственной мачте недостаточно. Нужен был такой же парус на второй или даже дополнительный на третьей мачте. Удивительно, но римляне до этого так и не додумались, хотя второй передний Парусный флот и его предысторияпрямой парус – артемон – уже длительное время применяли как на чисто парусных корбитах, так и на боевых весельно-парусных биремах и триремах. В результате при всех своих достоинствах во II-V вв. н. э. перспективная римская либурна превратилась в обычную бирему, только другой конструкции.

Шаг вперед и два назад

Когда в 395 г. Римская империя разделилась на Западную и Восточную (она же Византия), оба государства развивали свои армии и флот по традиционным, но консервативным образцам. В 476 г. это привело к гибели Западную Римскую империю под ударами варварских племен. Византия с колоссальным трудом устояла.

Византии повезло, что она практически не имела противника на море. Варвары, хотя уже основали свои государства, были неспособны бросить вызов огромной империи, потому превращать удачную либурну в чистый парусник не стали.

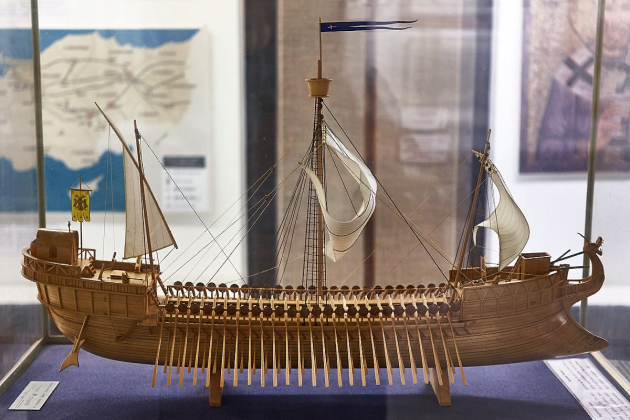

При императоре Юстиниане (483-565 гг.) флот вновь понадобился, чтобы вести многочисленные завоевательные войны с целью воссоздания Римской империи. Только теперь его основу составляли корабли нового типа — дромоны (в переводе «бегун»). Так Юстиниан предложил назвать новую либурну, считая, что скорость ее будет выше, чем у предшественницы. Для этого корпус корабля вытянули и укрепили. От кормового тарана отказались, корму сделали округлой формы, что благоприятно отразилось на мореходности. Это позволило оставить на корабль не одну, а три мачты.

Исторический факт

«Греческий огонь» – смесь нефти, серы и селитры, которая не тушилась водой. Впервые в морском бою его использовали в 673 г., когда в сражении при Киликии византийцы полностью уничтожили сирийско-египетский флот. Для применения «греческого огня» византийцы прикрепляли к мачтам своих дромонов стрелы, которые переносили в сторону вражеского корабля бочки с уже зажженной жидкостью. Позже изобрели прообраз современного огнемета, названный сифоном. «Греческий огонь» использовали в морских сражениях вплоть до XV в. До появления разрывных бомб он был едва ли не единственным средством сжечь корабль противника в открытом море.

Возросшее парусное вооружение позволило бы увеличить скорость, но византийцы не решились ставить на корабль латинские паруса и часто поднимали обычные прямые. Обслуживать латинские паруса оказалось труднее, чем прямые, да и управлять таким кораблем было сложнее. По этой причине сначала дромон лишился одного ряда весел. Затем их опустили ближе к воде. Вместо трех мачт оставили две. Хотя они и несли только латинские паруса, толку было мало. Высота борта дромона для улучшения условий работы гребцов уменьшилась, да и таран стал надводным. В итоге дромон стал лишь более совершенной версией древнегреческой монеры — боевого весельно-парусного корабля с одним рядом весел.

Зачем парусную либурну византийцы превратили в весельный корабль? Ответ прост. Во-первых, когда развивался дромон, империя в основном вела войны на суше. Содержать военный и гражданский флоты было накладно, потому византийские дромоны, как и корабли других стран Средневековья, хотя и обслуживались военным экипажем, боевыми становились лишь на время войны, а в мирной обстановке перевозили людей и грузы. Во-вторых, основным кораблем на Средиземном море стала галера — практически полный аналог дромона. И наконец, византийский флот получил секретное оружие – «греческий огонь», для применения которого скорость корабля не имела значения.

Арабские доу

Считается, что латинский парус появился после того, как римляне заметили его у арабов. Хорошая версия, если е знать одного – впервые арабские корабли римляне увидели при императоре Траяне (98-117 гг.) во время своего последнего завоевательного похода на восток около 107 г. Но с аким парусным вооружением уже столетие ходили и либурны. Значит, латинский парус – чисто римское изобретение. Но если римляне шли к косову парусу на ощупь, то арабы – целенаправленно.

Неизменные суденышки арабов

Арабское судостроение появилось предположительно около 1-го тысячелетия до н. э., когда и формировался этот народ. При этом за 3 000 лет арабские парусники, получившие общее название доу, практически не изменились.

Небольшие корабли водоизмещением до 500 т создавались именно как парусные. Прочный корпус килевой формы (напоминающий букву V) строили из долговечного тикового дерева. Корпус судна в подводной части обязательно конопатили. Палубу покрывали раствором из акульего жира. Все это предохраняло корпус от вредных воздействий морской среды, гниения и бича деревянных кораблей – жука-древоточца. В результате доу служили до 100 лет.

Арабские парусники строили как суда для перевозки грузов и пассажиров. Для этого они имели трюмы и каюты, чего долгое время не было в Европе. Раньше, чем в Европе, арабские кораблестроители снабдили свои парусники навесным рулем. Доу обладали прекрасными мореходными качествами. Они отлично держались на волне и хорошо переносили самый тяжелый шторм. Секрет этого кроется в найденных арабами почти идеальных для деревянных парусных кораблей пропорциях: отношение длины к ширине примерно 4:1, то есть при средней длине 20 м ширина была чуть более 5 м.

Главным достижением арабских кораблестроителей стало парусное вооружение. Оно включало две-три мачты с косыми парусами большой площади. При этом длина грот-мачты была равна длине судна.

Единственный рей по размерам соответствовал мачте. Благодаря этому доу развивали скорость не менее 9 узлов, так как был создан тот самый «парусный реактивный двигатель». Доу раньше, чем в Европе, получили собственные имена, которые арабской вязью очень искусно выводились на плоской (транцевой) корме судна. Название каждого судна было священно. Возможно, с арабского Востока идет знаменитая поговорка: «Как вы судно назовете, так оно и поплывет».

Похожие, но различающиеся

География распространения доу необычайно велика — от восточного побережья Африки до Юго-Восточной Азии. Это отразилось не только в наименовании этих судов — дхау, дау и т. д., но и в разнообразии их типов, которых насчитывается около 20 со своими достоинствами и недостатками. Самыми распространенными и популярными вариантами доу были и остаются багала и самбук. Это многоцелевые суда для плавания в Персидском заливе и Красном море. Две наклонные мачты с косыми парусами большой площади в сочетании с острыми обводами корпуса и идеальными пропорциями обеспечивали низкобортному самбуку весьма высокую скорость — 11 узлов, а багале — большую грузоподъемность в 4/5 водоизмещения. Не зря название этого типа судна в переводе с арабского означает «мул».

Несмотря на все достоинства доу очень редко использовали как военные корабли. Разве что ганью, как наиболее скоростной из всех типов доу, применяли как пиратский корабль в Красном море. Она разгонялась до 11-13 узлов. Корму ганьи делали острой и высоко поднятой над водой, из-за чего кили и вся подводная часть судна приобрели еще больший угол и глубину погружения. Трюм заполняли балластом. При этом высота борта была небольшой — 2,5-3,5 м. Все это улучшало остойчивость корабля и обеспечивало его живучесть. Для увеличения скорости корпус удлинили до 30 м. При этом ширина оставалась неизменной. Платить за это пришлось прочностью.

Чтобы компенсировать этот недостаток, переднюю грот-мачту оставили вертикальной, а кормовую (бизань-мачту) отклонили назад. Но могло быть и наоборот. Именно ганью можно считать первым в истории чисто парусным боевым кораблем, к тому же вооруженным артиллерией.

Особенности арабской тактики

Для мужчины на арабском Востоке было и остается два достойных занятия: торговля и война. Мореходы средневековых доу это подтверждали постоянно. В отличие от европейцев арабы не создавали пиратские флотилии. Каждый капитан, в силу обстоятельств занявшийся пиратским промыслом, действовал исключительно самостоятельно. Многочисленные маленькие бухточки, особенно на побережье Красного моря, являлись идеальным местом базирования или засады для арабских пиратов.

А на ремонт и отдых даже ставшие известными ганьи могли спокойно заходить в любой порт, где награбленное можно было быстро и выгодно продать. Тактика пиратского промысла арабов резко отличалась от того, что знала Европа и что позже узнает настоящая пиратская вотчина — Карибский бассейн. Основа ее — информация, которую пиратские капитаны получали от торговцев либо в порту, либо прямо в море за деньги или по старой дружбе.

Затем пиратская ганья по рассчитанному штурманом курсу шла в ту точку моря или побережья, где было удобнее совершить нападение на купеческий корабль. Длилось оно иногда очень долго, ведь скорость торгового судна редко была меньше скорости пиратского корабля. Только залпы пиратских пушек — оружия, которого не было на обычных доу, заставляли преследуемого лечь в дрейф, причем пираты стреляли не на поражение, а впереди по курсу, угрожая повреждениями торговому судну. После пиратский капитан и его люди, поднявшись на борт остановленного доу, грабили его — почти всегда без абордажа.

Личности в истории

Самый известный арабский мореплаватель – Ибн Маджид Ахмад (Ахмад ибн Маджид ибн Мухаммед аль-Саади из Неджда, около 1421 или 1440 – около 1500 гг.). Ибн Маджид с 12 лет стал водить по водам Красного моря, Индийского океана и Персидского залива арабские доу. Достигнув в мореходном искусстве больших успехов, Ибн Маджид изложил огромный багаж накопленных знаний в своих книгах, самой известной из которых стала «Книга польз в рассуждении основ и правил морской науки» (1490 г.). Будучи не только лоцманом и штурманом, Ибн Маджид прославился также как ученый-астроном, географ и поэт, ведь первые известные нам лоции – руководства по мореплаванию – были составлены именно в стихах.

В мае 1498 г. под именем Малемо Кана (в переводе с португальского – «знаток морского дела и астрономии») он за 26 дней провел эскадру знаменитого португальского мореплавателя Васко да Гамы из гавани Малинди (юго-восточное побережье Африки) в индийский порт Каликут. Именно тогда европейцы впервые оторвались от берега и шли в открытом море.

Неизменные джонки

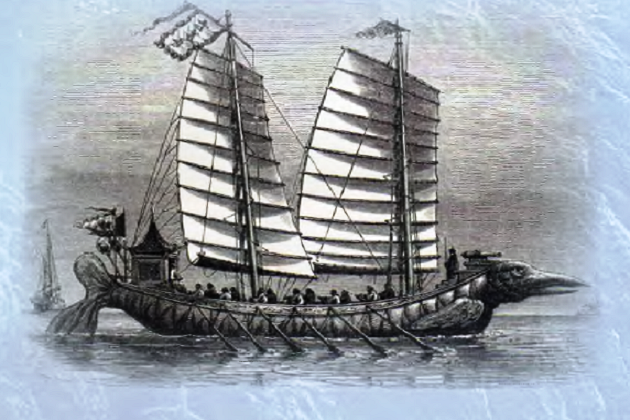

Если арабские доу были настоящими хозяевами Индийского океана, то на Тихом с незапамятных времен и доныне господствуют внешне разнообразные, но абсолютно неизменные парусные джонки.

Что такое джонка

Когда появилась джонка, сейчас сказать трудно. Возможно, как и в Древнем Египте, на традиционных больших реках Китая и Юго-Восточной Азии требовалось надежное судно для перевозки людей и грузов. Строительного материала в виде деревьев различных пород было предостаточно, равно как и мастеров, умеющих с ними работать. Поскольку глубина рек не так велика, корпус этих деревянных судов делали плоскодонным.

Первое упоминание о джонке мы находим в одной из китайских легенд. Согласно ей при первом правителе страны Фу – Си, который родился в 2852 г. до н. э., был построен корабль, на котором он, сын нимфы, воевал с морским чудовищем. На суше спутником воина был боевой конь, а на море — живое существо — боевой корабль. Поэтому в передней части всех джонок изображали глаза, а корпус украшали самыми причудливыми цветами и знаками, напоминающими чешую дракона. Считалось, что так джонка будет отпугивать водных духов и устрашать врагов.

Изначально речные джонки имели самую разнообразную форму, напоминающую большой плот. Но когда на них стали выходить в море, форма изменилась. Корпус стал вытянутым, с приподнятыми носом и кормой. Он оставался весьма примитивным и плоским, но его конструкция стала более округлой — так легче было держаться на волне.

Чтобы ловить ветер, джонки изначально оснащали несколькими мачтами, на которые крепили прямоугольные паруса, собранные из циновок и убираемые по типу современных жалюзи.

Эта конструкция по европейским меркам была достаточно тяжелой, но, как показала практика, довольно эффективной. Тем более что восточные мореходы в зависимости от ситуации могли убирать или ставить от одной до трех мачт, да и паруса-циновки соответствующим образом расправлять или складывать.

В итоге появилось универсальное судно с довольно развитым парусным оснащением и неизменным рулем, органично вписанным в корму. Еще одно уникальное отличие джонок, опередившее время, это разделение корпуса внутри на отсеки. Благодаря этому появилась возможность строить парусные джонки сколь угодно больших размеров, так как обеспечивалась их живучесть и непотопляемость.

Практически в неизменном виде джонка применяется и сейчас. Во все времена вместо грузов джонки могли брать на борт воинов, превращаясь в боевые корабли, а потому они активно использовались как

государствами, так и пиратами.

Региональные особенности

Джонка совершенствовалась на протяжении многих столетий и во многих государствах. Естественно, что в разных странах она приобретала новые или национальные черты. Так, японская джонка имела более компактный корпус со значительно большим закруглением бортов и более приподнятыми носом и кормой. Корма с небольшим балконом буквально нависала над рулем. Японцы ставили всего одну – две мачты с простыми и довольно примитивными ткаными парусами. На носу иногда могла устанавливаться и небольшая дополнительная мачта.

Эти кораблики были беспалубными, не разделенными на отсеки, поэтому больше напоминали обычные большие лодки. По сравнению с китайскими и корейскими японские джонки по сути были прибрежными кораблями, несмотря на то что в подводной части их корпус отдаленно напоминал букву V. Тем не менее японские пираты — вако — терроризировали на них не только берега Японии, но и практически все побережье Китая и Вьетнама. Корейские джонки отличались очень прочной и продуманной конструкцией. Их корпус больше напоминал плот с прямой (транцевой) кормой.

При этом корейские джонки — Корабли Востока. История создания флотилии Чжэн Хэпаноксоны (буквально — корабль с широкой крышей) — имели закрытую палубу и установленную в корме или по центру надстройку. Корейцы плавали у своих берегов, изрезанных многочисленными скалистыми бухточками, поэтому вспомогательным, но обязательным средством движения на них были 10-15 весел с каждого борта. Только к началу XIX в. корейские кораблестроители окончательно отказались от весел в пользу парусов.

Джонки Юго-Восточной Азии, прежде всего вьетнамские, отличались еще более примитивной узкой прямоугольной формой корпуса, ведь плавали они как на реках, так и у побережья. Строились они не только из прочных сортов дерева, но и из бамбука. Эта конструкция не всегда позволяла ставить на джонку руль, поэтому управляли ею одним или несколькими веслами. Из-за малых размеров больше двух мачт никогда не ставили, но для специфических условий Индокитая и Малайи этого было вполне достаточно. Тем более что в этих районах джонки часто использовали как плавучее жилье.

«Божественный ветер»

Мало кто в наше время не слышал слово «камикадзе». Так во время второй мировой войны называли японских летчиков-смертников, которые таранили американские корабли.

На самом деле «божественный ветер» (так с японского переводится этот термин) — название сильнейшего тайфуна. Именно он в 1281 г. у берегов Японии разметал огромный флот монгольского хана Хубилая, который стремился захватить эту страну. Потерпев поражение от японцев в 1274 г., монгольский правитель подготовил армаду из 3 500 джонок, построенных китайскими и корейскими мастерами.

Интересно знать

Человек, который интересуется японским флотом, сразу обратит внимание на разницу в названиях боевых кораблей и гражданских судов этой страны. Скажем, крейсер «Конго» назван в честь одной из горных вершин Страны восходящего Солнца, а эскадренные миноносцы традиционно носят название ветров, лун и т. д. Например, «Симикадзе» – «Морозный ветер» или «Акицуки» – «Осенняя луна». Суда мирного назначения, казалось бы, называются понятно: «Токио-мару» или «Аргентина-мару».

В первом случае судно именуется в честь столицы Японии, во втором – в честь латиноамериканского государства, куда, возможно, должен пролегать маршрут данного судна. Но что такое «мару»? Моряки во все времена и во всех странах были суеверным народом. По этой причине на Востоке на всех джонках изображали глаза, чтобы отпугивать морских духов. Так продолжалось до конца XIX в., когда в Японии на смену традиционным парусным судам пришли современные пароходы. Рисовать глаза на них было бы неправильно, ведь Япония встала на путь капиталистического развития и активно сотрудничала с лишенными языческих представлений европейскими государствами (первоначально они и строили пароходы для Страны восходящего Солнца).

Но традиции и суеверия в морском деле очень живучи, поэтому рациональные японцы стали добавлять к названиям своих судов слово «мару», которое и означало глаза на традиционных джонках.

Войска из 100 000 монгольских всадников, корейских и китайских пехотинцев должны были сломить сопротивление японских самураев. Японцы, наученные опытом прошлого вторжения, ждали врага — на берегу была построена каменная стена, а вооруженные джонки с вездесущими вако укрылись в защищенных бухтах. Несмотря на то что благородные самураи и простые японские крестьяне героически сражались, одолеть интервентов им не удавалось. В самый критический момент сражения налетел сильнейший тайфун, и от флота Хубилая через несколько часов остались лишь воспоминания. С тех пор ветер, который в самый трудный момент спас Страну восходящего солнца, японцы называют божественным.

Сампан – младший брат джонки

При всех своих достоинствах джонка — большой корабль. Но для плаваний у побережья стран Восточной Азии, изрезанного бухточками, отличающегося мелями и входами, а устья широких и мелких рек, требовалось судно значительно меньших размеров. Им стал сампан, созданный как очень примитивная джонка. Даже название этого плавучего средства буквально переводится как «три доски».

Размеры сампанов, как и джонок, отличаются огромным многообразием — от 3-5-метровых до настоящих 40-метровых гигантов. При этом сампаны отличаются большой грузоподъемностью — до 80 т, малой осадкой, позволяющей им перемещаться буквально по лужам, и рулевым веслом вместо обычного киля. На сампане строили примитивную каюту-надстройку и одну мачту с традиционным парусом из циновок. По традиции сампаном, в отличие от джонок, управляли женщины.

Эти оригинальные особенности сампанов использовали корейцы и вьетнамцы во время войн с американцами в 1950-1953 и 1959-1975 гг. соответственно. Сампаны показали себя уникальными кораблями — неприметными, но очень эффективными. С них ставили мины, высаживали десанты, на них перевозили оружие. Делалось все это почти без потерь. Попробуй, отличи примитивную рыбацкую лайбу от сампана-милитариста!

Источник: “Парусники. История парусных судов от Античности до наших дней” Поспелов А. С.