Движение в портовых водах строго регулируется набором правил и предписаний, чтобы обеспечить безопасность судов, пассажиров и окружающей среды. Помимо этого, портовые власти и организации также могут устанавливать дополнительные правила в соответствии с местными условиями и требованиями.

Изучение района плавания и выбор пути судна

Судоходство в портовых водах регламентируется в дополнение к международным местными портовыми правилами, различными постановлениями и наставлениями для плавания. Зачастую в этих документах особо оговариваются требования, касающиеся крупнотоннажных судов, пребывание которых в портовых водах сопряжено с трудностями и определенным риском.

В портовых водахПлавание судов — портовые воды требуется практически непрерывный контроль за местом судна, поэтому путь следует располагать так, чтобы наиболее эффективно использовать ориентиры как для глазомерной оценки, так и для инструментальных измерений.

При разработке плана маневрирования производятся расчеты и предусматриваются меры, связанные с управлением курсом и скоростью. Особенно тщательно следует подходить к выбору криволинейных участков траектории. Путь прокладывается так, чтобы после поворота можно было зафиксировать судно на новом курсе, определить и принять поправку на снос и только после этого заходить в узкий проход. Для крупнотоннажных судов отношение минимальной длины участка пути, на котором достигается устойчивость движения, к длине судна колеблется от 6 до 9. Если позволяют условия, радиус кривизны принимают соответствующим углу перекладки руля на 15-20°.

Наиболее эффективно контроль за ходом поворота осуществляется с помощью датчика угловой скорости. Контролировать поворот можно также и по показаниям системы гидроакустических лагов. Рассмотрим способ, предложенный П. Г. Усачевым, применительно к российской системе гидроакустических лагов «Онега», измеряющей продольную, а также носовую и кормовую поперечные составляющие абсолютной скорости судна.

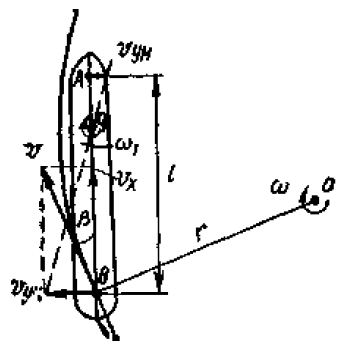

Угловая скорость судна относительно полюса вращения (рис. 1) определяется из выражения

где:

- vук – носовая поперечная составляющая, уз;

- vук – кормовая поперечная составляющая, уз;

- l – база между антеннами носового и кормового лагов, мили.

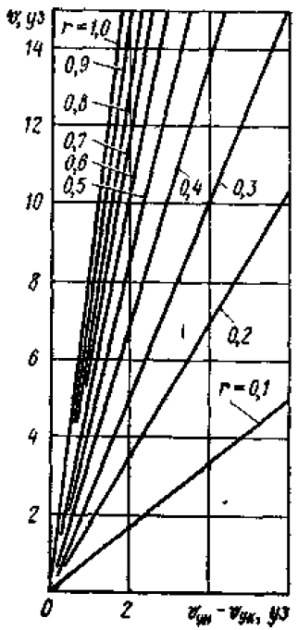

По этой формуле рассчитывается таблица или строится диаграмма зависимости угловой скорости от разности поперечных составляющих абсолютной скорости.

По угловой скорости и абсолютной линейной скорости приближенно можно найти радиус кривизны траектории,

Подставив выражения для определения v и ω, получим

Задавшись средней величиной линейной скорости за время маневра и радиусом кривизны траектории, из графика рис. 2 находят величину разности носовой и кормовой поперечных составляющих.

Если они направлены в разные стороны (имеют разные знаки), их абсолютные величины складываются, в одну сторону — вычитаются. Затем для удержания судна на траектории заданного радиуса маневрируют так, чтобы фактическая разность показаний равнялась найденной величине.

Предлагается к прочтению: Особенности управления судами при плавании проливами

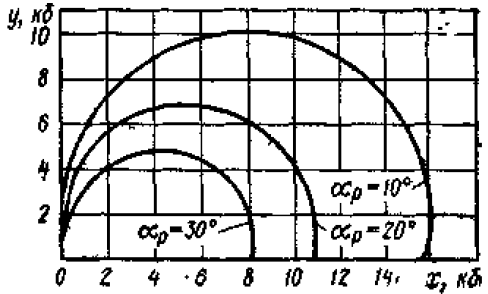

Для прокладки траектории при планировании маневра, а также в условиях реального плавания, когда выполняется непредвиденный маневр, используются графики кривых циркуляции (рис. 3), с помощью которых определяют момент подачи команды о заданной перекладке руля. Величина сноса, элементы которого известны, учитывается в следующем порядке.

Вначале находят положение точки В – начала поворота без учета течения на линии пути (рис. 4). Затем рассчитывается снос за время поворота Δ = vТt (VТ – скорость течения; t – время поворота) и откладывается от точки B в сторону, противоположную направлению течения.

Проведя из конца вектора Δ прямую, параллельную линии нового пути, получим точку Bt – начала поворота с учетом течения. После выполнения поворота исходя из величины сноса рассчитывается новый компасный курс.