Капитан или штурман с помощью руля изменяет направление движения судна. Повороты вправо или влево осуществляются в зависимости от указаний руля. Судно оснащено двигателем, который обеспечивает его передвижение. Капитан может управлять скоростью и направлением движения с помощью рычагов или пультов управления двигателем. Ниже рассмотрено маневрирование судна в различных условиях.

Все эти аспекты маневрирования помогают капитану эффективно управлять судном, обеспечивая безопасность, точность и эффективность плавания.

Общие определения: Центр вращения

Маневрирование – изменение направления движения судна и его скорости с помощью руля, движителей, подруливающих устройств в целях обеспечения безопасности мореплавания или решения эксплуатационных задач (швартовка, постановка на якорь, проход узкостей и т. п.).

Маневренность определяется такими качествами судна, как скорость, ходкость, управляемость, устойчивость на курсе и поворотливость, а также инерционными характеристиками судна.

Маневренность судна не является постоянной. Изменение ее происходит под влиянием различных факторов (загрузки, крена, дифферента, ветра и т. д.), которые надлежит учитывать судоводителям при управлении судном.

Под ходкостью понимается способность судна преодолевать сопротивление окружающей среды и перемещаться с требуемой скоростью при наименьшей затрате мощности главных машин.

Скорость судна — одна из важнейших характеристик маневренных элементов судна. Скоростью судна считается та скорость, с которой оно перемещается относительно воды.

Управляемость — способность судна двигаться по заданной траектории, т. е. удерживать заданное направление движения или изменять его под действием управляющих устройств. Главными управляющими устройствами на судне являются средства управления рулем, средства управления движителем, средства активного управления.

Управляемость объединяет два свойства:

- Устойчивость на курсе — это способность судна сохранять направление прямолинейного движения.

- Поворотливость — способность судна изменять направление движения и описывать траекторию заданной кривизны.

Устойчивость на курсе и поворотливость находятся в противоречии друг с другом. Чем более устойчиво прямолинейное движение судна, тем труднее его повернуть, т. е. ухудшается поворотливость. Но с другой стороны, улучшение поворотливости судна затрудняет его движение в постоянном направлении, в этом случае удержание судна на курсе связано с напряженной работой рулевого или авторулевого и частой перекладкой руля. При проектировании судов стремятся найти оптимальное сочетание этих свойств.

Управляемость судна в основном определяется взаимным расположением трех точек:

- центра тяжести (ЦТ);

- центра приложения всех сил сопротивления движения;

- центра приложения движущих сил.

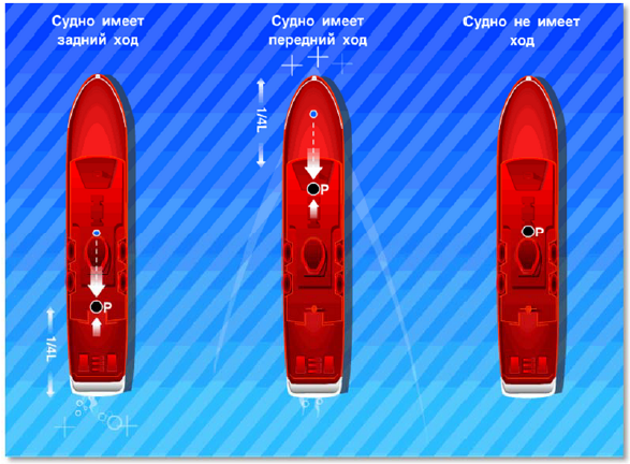

Вращательное движение судна происходит вокруг вертикальной оси – центра вращения (Pivot Point – P), проходящей через центр сил сопротивления. Положение этой оси на судне зависит от формы судна, направления и скорости движения судна, величины и точки приложения различных сил, действующих на судно (рис. 1).

Если центр тяжести при определенном состоянии загрузки судна остается неподвижным, то центр приложения сил сопротивления не имеет постоянного местоположения. В зависимости от движения судна суммарный вектор сил сопротивления водной и воздушной сред изменяется, и точка его приложения к судну обычно перемещается вдоль диаметральной плоскости.

Если ЦТ располагается впереди центра сил сопротивления, то судно устойчиво на курсе и наоборот, если ЦТ располагается позади центра сил сопротивления, то судно неустойчиво на курсе и более подвержено рысканию. Расположение центра приложения движущих сил зависит от режима работы движителей, положения руля, воздействия ветра, течения и т. п. В зависимости от расположения указанных трех точек при движении судна могут произойти сопутствующие явления:

- крен,

- дифферент,

- поперечное смещение.

В результате воздействия обтекающих масс воды и ветра на корпус, винт и руль, даже при спокойном море и слабом ветре, судно не остается постоянно на заданном курсе, а отклоняется от него. Отклонение судна от курса при прямом положении руля называется рыскливостью. Амплитуда рыскания судна в тихую погоду небольшая. Поэтому для удержания его на курсе требуется незначительная перекладка руля вправо или влево. При сильном ветре и волнении устойчивость судна на курсе значительно ухудшается.

На рыскливость судна большое влияние оказывает расположение надстройки. На тех судах, где надстройки на корме, рыскливость увеличивается, так как почти всегда корма идет «под ветер», а нос — «на ветер». Если надстройка в носу, то судно уклоняется «от ветра».

Уклонение судна под ветер называется увальчивостью. Это свойство так же, как рыскливость, является недостатком судна, его всегда приходится учитывать при осуществлении различных маневров, особенно в стесненных условиях.

Силы и моменты, действующие на судно

Все силы, действующие на судно, разделяются на три группы:

- движущие,

- внешние,

- реактивные.

К движущим силам относятся силы, создаваемые средствами управления:

- тягой винта;

- боковой силой руля;

- силами, создаваемыми средствами активного управления.

К внешним силам относятся силы давления ветра, волнения моря, давления течения (рис. 2).

К реактивным силам относятся силы, возникающие в результате движения судна под действием движущих и внешних сил. Они разделяются на инерционные – обусловленные инертностью судна и присоединенных масс воды и возникающие только при наличии ускорений. Направление действия инерционных сил всегда противоположно действующему ускорению. Неинерционные силы обусловлены вязкостью воды и воздуха и являются гидродинамическими и аэродинамическими силами.

Таким образом, полное сопротивление движению судна:

где:

- Rт – сопротивление трения, вызванное взаимодействием корпуса судна и воды;

- Rф – сопротивление формы, вызванное распределением гидродинамических давлений вдоль корпуса судна;

- Rволн – волновое сопротивление, определяемое волнообразованием вдоль корпуса судна при его движении;

- Rвч – сопротивление выступающих частей корпуса судна, определяемое наличием руля, винта, скуловых килей и т. п.;

- Rвозд – аэродинамическое сопротивление движению судна.

Значения всех составляющих сопротивления зависят от главных размеренийОпределение главных размерений и водоизмещения буксирных судов судна и их соотношений, от формы обводов корпуса судна, формы и размеров палубных сооружений и скорости судна.

Мерой быстроходности судна является его относительная скорость – число Фруда – Fr:

где:

- V – скорость судна, м/с;

- g – ускорение свободного падения (9,8 м/с);

- L – длина судна, м.

В зависимости от числа Fr суда делятся на:

- тихоходные (Fr < 0,22);

- среднескоростные (Fr = 0,23-0,35);

- быстроходные (Fr > 0,35).

Маневренные характеристики судна

К основным маневренным характеристикам судна относятся:

- скорость судна при выполнении маневра;

- элементы циркуляции;

- путь и время торможения судна.

Эти характеристики определяются по результатам натурных маневренных испытаний суднаИспытания и сдача судов после его постройки (сдаточных испытаний). Натурные методы получения маневренных характеристик основаны на последовательных определениях места судна в процессе проведения заданных маневров по различным ориентирам либо с использованием высокоточных навигационных систем.

Поворотливость судна

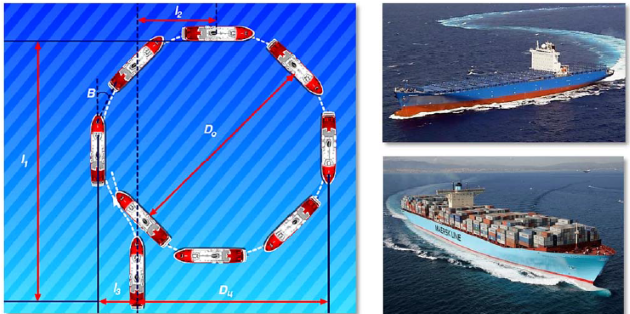

Циркуляцией называют траекторию, описываемую центром тяжести судна, при движении с отклоненным на постоянный угол рулем (рис. 3). Циркуляция характеризуется линейной и угловой скоростями, радиусом кривизны и углом дрейфа. Угол между вектором линейной скорости судна и диаметральной плоскостью называют углом дрейфа (β). Эти характеристики не остаются постоянными на протяжении всего маневра. Циркуляцию принято разбивать на три периода.

Маневренный период – это период, в течение которого происходит перекладка руля на определенный угол. С момента начала перекладки руля судно начинает дрейфовать в сторону, противоположную перекладке руля, и одновременно начинает разворачиваться в сторону перекладки руля. В этот период траектория движения центра тяжести судна из прямолинейной превращается в криволинейную, происходит падение скорости движения судна.

Эволюционный период – это период, начинающийся с момента окончания перекладки руля и продолжающийся до момента окончания изменения угла дрейфа, линейной и угловой скоростей. Этот период характеризуется дальнейшим снижением скорости (до 30-50 %), изменением крена на внешний борт до 10° и резким выносом кормы на внешнюю сторону.

Период установившейся циркуляции – это период, начинающийся по окончании эволюционного, характеризуется равновесием действующих на судно сил:

- упора винта;

- гидродинамических сил на руле и корпусе;

- центробежной силы.

Траектория движения центра тяжести (ЦТ) судна превращается в траекторию правильной окружности или близкой к ней.

Траектория циркуляции характеризуется следующими элементами:

- Do – диаметр установившейся циркуляции – расстояние между диаметральными плоскостями судна на двух последовательных курсах, отличающихся на 180° при установившемся движении;

- Dц – тактический диаметр циркуляции – расстояние между положениями диаметральной плоскости (ДП) судна до начала поворота и в момент изменения курса на 180°;

- l1 – выдвиг – расстояние между положениями ЦТ судна перед выходом на циркуляцию до точки циркуляции, в которой курс судна изменяется на 90°;

- l2 – прямое смещение – расстояние от первоначального положения ЦТ судна до положения его после поворота на 90°, измеренное по нормали к первоначальному направлению движения судна;

- l3 – обратное смещение – наибольшее смещение ЦТ судна в результате дрейфа в направлении, обратном стороне перекладки руля;

- Tц – период циркуляции – время поворота судна на 360°.

Инерционные свойства судна

В различных ситуациях возникает необходимость в изменении скорости судна (постановка на якорь, расхождение и т. п.). Это происходит за счет изменения режима работы главного двигателя или движителей. После чего судно начинает совершать неравномерное движение.

Путь и время, необходимые для совершения маневра, связанного с неравномерным движением, называют инерционными характеристиками судна.

Инерционные характеристики определяются временем, дистанцией, проходимой судном за это время, и скоростью хода через фиксированные промежутки времени и включают в себя следующие маневры:

- движение судна по инерции – свободное (пассивное) торможение;

- активное торможение – торможение при помощи движителя;

- разгон судна до заданной скорости.

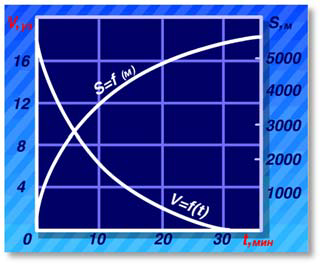

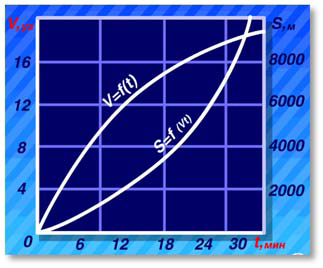

Свободное торможение характеризует процесс снижения скорости судна под влиянием сопротивления воды от момента остановки двигателя до полной остановки судна относительно воды. Обычно время свободного торможения считается до потери управляемости судна (рис. 4).

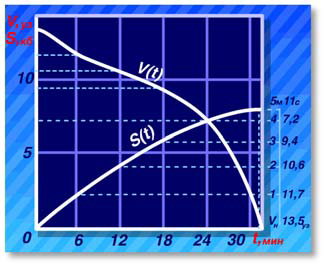

Активное торможение – это торможение при помощи реверсирования двигателя. Первоначально телеграф устанавливают в положение «Стоп», и только после того, как обороты двигателя упадут на 40-50 %, ручку телеграфа переводят в положение «Полный задний ход». Окончание маневра – остановка судна относительно воды (рис. 5).

Процесс активного торможения суднаОптимальные способы торможения судов с винтом фиксированного шага условно можно разделить на 3 периода:

- первый период (t1) – от момента начала маневра до момента остановки двигателя (t1 ≈ 7-8 сек);

- второй период (t2) – от момента остановки двигателя до пуска его на задний ход;

- третий период (t3) – от момента пуска двигателя на задний ход до остановки судна или до приобретения установившейся скорости заднего хода.

Разгон судна – это процесс постепенного увеличения скорости движения от нулевого значения до скорости, соответствующей заданному положению телеграфа (рис. 6).

Градация ходов

Самый малый передний ход (Dead slow ahead) – минимальные устойчивые обороты, при которых двигатель не глохнет (≈25 % ППХ).

Малый передний ход (Slow ahead) – скорость хода судна ≈50 % ППХ.

Средний передний ход (Half ahead) – скорость хода ≈75 % ППХ.

Полный передний маневренный ход (Full manoeuvring ahead) – полные обороты двигателя при работе на легком топливе (дизельное топливо) в маневренном режиме (≈90 % ППХ).

Предлагается к прочтению: Понятия об остойчивости судна

Полный передний ход ходового режима (Full ahead for sea) – номинальные полные обороты двигателя при работе на тяжелом топливе – мазуте, при которых двигатель может работать «вечно» при должном техническом обслуживании, и соответствующая им скорость хода.

Самый полный передний ход (Emergency full ahead or Full ahead overall) – кратковременный режим работы двигателя, который может быть применен в практике управления судном только в аварийных ситуациях.

Градация ходов на задний ход аналогична переднему, только слово передний (ahead) необходимо заменить на задний (astern).

Винт рассчитан только для работы на передний ход, поэтому характеристики заднего хода отличаются от переднего. Упор заднего хода не менее чем на 10 % меньше переднего, а у дизельных двигателей мощность заднего хода может достигать 60 % переднего. На судах с турбиной имеются специальные турбины заднего хода, но и их мощность меньше на 30-40 % турбины переднего хода.