Особенностью плавания в открытом море в отличие от прибрежного плавания является уменьшение мелководных районов с малыми глубинами, подводными и надводными опасностями, ограниченными акваториями для маневрирования. Контроль за глубинами в открытом море не исключается. Главное внимание штурманского состава в открытом море или океане сосредоточивается на обеспечении движения судна по предварительно проложенному пути с минимальной затратой ходового времени. Графическое счисление ведется на путевых картах, а при их отсутствии — на генеральных картах и картах-сетках. Как и в прибрежном плавании, учитываются дрейф и течение, если их действие значительно и может быть оценено существующими количественными методами. Место судна на путевых картах и картах-сетках наносится каждый час, на генеральных картах — каждые 4 ч при смене вахт.

Для определения места судна в открытом море применяются всевозможные способы определения места, главным образом с помощью радионавигационных спутниковых систем и небесных светил. Для большей уверенности в обсервации необходимо ее дублировать, применяя способы определения места по различным объектам и несколькими наблюдателями. Особенно важно выполнение этого требования при перемене курса.

Источник: www.shipspotting.com

Для контроля обсервации, если возможно, следует использовать показания эхолота. Оценку точности счисления при плавании менее 2 ч можно производить по формуле:

где:

- MC – радиальная средняя квадратичная погрешность счисления, мили;

- Kс – коэффициент точности счисления;

- tc – промежуток времени плавания, ч.

Если продолжительность плавания более 2 ч, то погрешность счисления вычисляется по формуле:

где:

- Kс выводится для данного судна при различных условиях плавания.

Величина Kс значительно зависит от района плавания, погодных условий, точности курсоуказателя, дрейфа и течения и загрузки судна. По наблюдениям, выполненным в Новороссийском высшем инженерном морском училище (НВИМУ), для крупнотоннажных судов водоизмещением свыше 15 тыс. т Kс = 1,2. Величина Kс может быть выведена при длительном (свыше одних суток) отсутствии обсерваций самим наблюдателем по формуле:

где:

- C – невязка, мили;

- tn – продолжительность плавания, ч.

Кафедрой судовождения НВИМУ выведены по наблюдениям и обработаны коэффициенты точности счисления для некоторых типов судов (табл. 1).

| Таблица 1. Коэффициенты точности счисления для некоторых типов судов | ||

|---|---|---|

| Тип судна | Район плавания | Коэффициент |

| Сухогрузные, водоизмещением 12 тыс. т | Балтийское море | 0,92 |

| Суда типа “Профессор Аничков” | Балтийское море | 0,96 |

| Атлантический океан | 1,37 | |

| Черное море | 1,17 | |

| Атлантический океан (северная часть) | 1,82 | |

| Танкеры водоизмещением 30-50 тыс. т | Аравийское море | 1,79 |

| Индийский океан | 2,18 | |

| Малаккский пролив | 1,10 | |

Так как коэффициент точности счисления даже для судна одного и того же типа меняется в зависимости от загрузки и гидрометеорологических условий плавания, рекомендуется выводить его в каждом рейсе по нескольким обсервациям, пользуясь выражением

где:

- C – невязка при каждой обсервации, мили;

- t0 – время плавания между обсервациями, в часах до десятой доли часа;

- [ ] — знак суммы.

Число обсерваций должно быть не менее 13. При переносе счисления в обсервованную точку необходимо рассчитать радиальную среднюю квадратичную погрешность обсервованного места. Несмотря на мощность судовых энергетических установок, крупнотоннажные суда в условиях штормовой погоды значительно теряют скорость хода, подвержены заливаемости, слемингу, опасной качке, перемещению груза и т. д. Ветер и волны, циклоны и тайфуны, обледенениеБорьба с обледенением судна и туман влияют на безопасность мореплавания, вынуждают капитанов снижать скорость хода судна, а иногда менять курс с целью выхода в районы с более благоприятными условиями плавания.

Источник: www.shipspotting.com

Для того чтобы знать гидрометеорологическую обстановку во время рейса и учитывать ее при выборе пути, капитан с выходом в море в дополнение к данным, полученным из справочных климатических и гидрометеорологических пособий, в процессе предварительной подготовки к рейсу организует прием информации о фактической погоде по маршруту перехода от радиометеорологических центров и наблюдение на судне за ее состоянием, согласно Наставлению по организации гидрометеорологических наблюдений на морских судах.

Читайте также: Использование маневренных качеств судов для решения конкретных задач судовождения

В соответствии с решениями Всемирной метеорологической организации радиометеорологические центры стран-членов этой организации обеспечивают по зонам Мирового океана передачу гидрометеорологической информации для нужд судоходства. Эта информация передается в виде метеорологического или морского бюллетеня, состоящего из трех частей: штормовое предупреждение, обзор основных элементов приземной карты погоды и прогнозы. Эти части являются обязательными. Кроме них, могут передаваться анализы и прогнозы погоды специальным кодом fM45DjACFleet, судовые сводки, выборочные сводки с береговых станций.

Особую важность представляют сведения, передаваемые в первых трех частях в обязательном порядке:

- штормовое предупреждение, идущее с позывными сигналами ТТТ;

- обзор основных элементов приземной карты погоды;

- прогнозы погоды и состояния моря на 1-3 сут.

Метеорологический бюллетень, хотя и содержит основные сведения о фактической и прогнозируемой погоде, не дает наглядности до тех пор, пока по его данным на судне не будет нанесена синоптическая обстановка на карте, что требует значительного времени.

Для повышения эффективности гидрометеорологического обслуживания мореплавания в последние годы метеорологические центры многих стран ведут передачу факсимильных карт погоды и распределения различных гидрометеорологических элементов. Из факсимильных передач наибольшее значение для судовождения имеют:

- приземные карты погоды на основные сроки наблюдений (00, 06, 12 и 18 ч по среднему гринвичскому времени);

- прогностические карты погоды на сроки от 12 ч до 5 сут;

- фактические и прогностические карты распределения волнения.

Перечень радиостанций, передающих гидрометеорологическую информацию, приведен в издании ГУНиО «Расписание передач навигационных и гидрометеорологических сообщений» (в двух томах), а передающих факсимильную информацию — в издании «Расписание факсимильных гидрометеорологических радиопередач».

Источник: www.shipspotting.com

Если рейс совершается в осенне-зимний период, то следует руководствоваться «Рекомендациями по обеспечению плавания судов в осенне-зимний период и в штормовых условиях» издания ММФ, обращая особое внимание на остойчивость судна, выбор курсов по универсальной диаграмме качки, креплению груза и мерам по предотвращению обледенения судна.

Значительную опасность для судов любого тоннажа представляют тропические циклоны (ураганы, тайфуны), зарождающиеся в тропической зоне. Имея информацию о зарождении и движении тропического циклона, судоводитель должен нанести его положение на генеральную карту, тщательно проанализировать его возможный путь и в соответствии с правилами расхождения с циклоном, изложенными в лоциях, в РОБПС-77 и других руководствах, изменить курс так, чтобы пройти от центра тропического циклона в расстоянии не менее 400-500 миль.

При анализе движения циклона, помимо данных, полученных с факсимильной карты или из морского радиобюллетеня, необходимо использовать местные признаки его приближения:

- изменение суточного хода давления, падение на 2-3 мбар в сутки;

- появление значительной зыби на расстоянии 600-700 миль от центра циклона при неизменной силе ветра;

- появление перистых облаков, вытянутых радиально к центру циклона;

- установление душной погоды.

Очень важным при расхождении с тропическим циклоном является определение положения его центра. Простейшим образом приближенное определение положения центра тропического циклона определяется по направлению ветра. Для этого надо встать спиной к ветру, заметив это направление по компасу. На 60° влево в северном (вправо в южном) полушарии будет располагаться центр тропического циклона. Нанеся это направление от счисляемого места на генеральную карту и используя рекомендации по расхождению из пособий, принимают решение об изменении курса. Более строго эта задача может решаться путем расчета и выполнения маневра на расхождение с одной целью в заданном расстоянии методом относительной прокладки, описанного в различных пособиях по навигации. Этот прием может дать положительный результат, если фактические элементы движения циклона будут соответствовать прогнозу.

Приближенно задача на расхождение может быть решена путем последовательного изменения курса судна после получения каждой новой информации о движении тропического циклона. Простейшая схема расхождения с тропическим циклоном (тайфуном) «X» показана на примере, приведенном ниже.

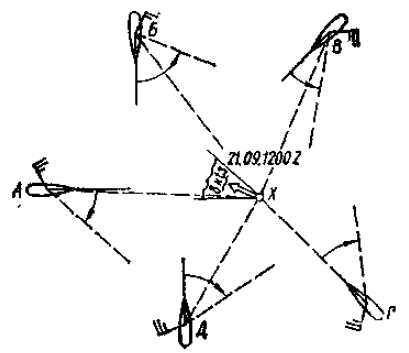

20 сентября 1981 г., с радиометеорологического центра в Токио была принята факсимильная передача о положении тайфуна «X» на 12 ч среднего гринвичского времени (z):

TУ 8121X 960 mbs at 19°,5N 125°,0Е W

to NW 8kts max 80 kts radius 100 nml 60 kts,

которая означает: тайфун «X» номер 21 в 1981 г. с давлением в центре 960 мбар. Положение центра — широта 19,°5 северная; долгота 125,°0 восточная. Смещается на -запад-северо-запад со скоростью 8 уз. Максимальная скорость ветра 80 уз, в пределах 100 миль от центра скорость ветра 60 уз.

Нанесенный на рис. 1 сектор тайфуна, двигающегося со скоростью 8 уз, показывает направление смещения и положение центра через сутки, т. е. 21 сентября в 12ч 00м среднего гринвичского времени.

Предлагается к прочтению: Плавание в открытом море

Рассмотрим на схеме (см. рис. 1) рекомендуемые маневры на судах, находящихся в положениях А, Б, В, Г, Д в 12ч 00м среднего гринвичского времени 21 сентября в 800 милях от центра тайфуна, скорость всех судов 16 уз, сила ветра 5 баллов. Указанными маневрами судна уходят с прогнозируемого пути движения тайфуна и не попадают в его наиболее опасную переднюю правую четверть.

Наблюдения за состоянием погоды, ветра, волнения, давлением атмосферы, а также факсимильные карты последующих передач позволяют выяснить эффективность манёвра и при необходимости произвести вторичное изменение курса.