“Navigare necesse est” – “Плавать по морю необходимо!”. – Этот принцип, сформулированный в Древнем Риме две тысячи лет назад, становится все более актуальным. Морское судоходство – и в том числе морской транспорт – является важнейшим элементом мировой экономики, международного и регионального разделения труда. Ежегодно судами мирового флота перевозится свыше 5 млрд. тонн различных грузов. Организация мостика судна позволяет выполнять рейсовые переходы с соблюдением необходимых правил и с наибольшей безопасностью.

За XX век валовая вместимость мирового морского флота выросла, несмотря на две мировые войны, почти в 20 раз – с 29 млн. рег. тонн в 1900 году до 522 млн. рег. тонн в 1998 году, а количество судов (вместимостью 100 рег. тонн и более) выросло до 85 494 единиц. По состоянию на декабрь 2000 года, мировой транспортный флот насчитывал 42 849 судов суммарным дедвейтом 817 млн. тонн. Средний возраст транспортных средств снизился до 14 лет, а средний дедвейт – вырос до 19 тыс. тонн (средний дедвейт танкера – 40 тыс. тонн, а дедвейт крупнейших танкеров класса “ULCC” превышает 400 тыс. тонн!).

Выросли не только размеры – повысились плотность и интенсивность движения судов на важнейших морских путях. В любой момент времени в море находится 60-80 % транспортных судов мирового флота, которые распределены по площади Мирового океана весьма неравномерно: в Атлантическом океане – 39 % всех судов, в Тихом океане – 37 %, в Индийском океане – 20 %, во внутренних морях – около 4 %. Так, в Атлантическом океане в любой момент времени находятся порядка 17 тысяч судов – около 10 тыс. транспортных и 7 тыс. – рыболовных. В рейсовом отчете научно исследовательского судна “Дмитрий Менделеев” (рейс 1982-83 гг.) указывалось: “Южный океан удивительно пустынен. За месяц работы не встретили ни одного судна…” В то же время через Внутреннее Японское море проходит ежегодно около 465 тысяч судов, т. е. 2 500 судов ежесуточно! Это своего рода “полюсы” интенсивности движения судов в различных районах мирового океана.

Предлагается к прочтению: Общие требования к организации мостика

В Средиземном море в любой момент времени находятся около 2 500 крупных транспортных судов и до 5 000 каботажных, а в Балтийском море – около 2 000 судов (в том числе 150 танкеров, перевозящих около 100 тыс. тонн нефти). Своеобразным “узлом” судоходства является Северное море:

- через примыкающий к побережью Нидерландов район континентального шельфа Северного моря проходит ежесуточно около 835 судов;

- через “четырехугольник” в районе устье Эльбы – о. Гельголанд – граница территориальных вод ФРГ – о. Лангеог проходит ежесуточно около 275 судов;

- через район у побережья Восточной Англии (51°50′ – 53°10’N, 1°00′- 3°15’Е) в меридиоальном направлении ежесуточно проходят около 60 судов с интервалом движения 6-10 миль, в широтном направлении движение судов значительно менее интенсивное.

И в океанах, и в морях суда не распределяются равномерно по всей водной поверхности, т. к. судопотоки концентрируются на безопасных наивыгоднейших путях. При этом высокоточные навигационные (в том числе – спутниковые) системы уменьшают случайные отклонения судов от предварительной прокладки и тем самым способствуют концентрации судопотоков на рекомендованных и оптимальных путях, повышая частоту встреч и опасность столкновений в открытом море.

В прибрежном плавании центрами, формирующими судопоток, являются “узловые точки”, где плотность движения судов наибольшая:

- выступающие в море “поворотные” мысы;

- установленные пути и “Системы разделения движения” (СРД);

- подходы к важным судоходным проливам;

- подходы к крупным морским портам.

Статистические данные по среднесуточной интенсивности движения судов в проливах приведены в табл. 1. В районе порта Сингапур в любой момент времени находятся более 800 судов, каждые 2 минуты фиксируется движение нового судна.

| Таблица 1. Среднесуточная интенсивность движения судов на морских коммуникациях | |||

|---|---|---|---|

| № п/п | Район | Кол-во судов в сутки | Примечание |

| 1 | 2 | 3 | 4 |

| 1 | Япония: | ||

| 1.1 | Пролив Акаси | 1 470 | |

| 1.2 | Пролив Бисан | 1 360 | |

| 1.3 | Пролив Урага | более 1 300 | |

| 1.4 | Пролив Курусима | 1 073 | |

| 1.5 | Пролив Ираке | 1 100 | |

| 1.6 | Пролив Симоиосекский | более 1 000 | |

| 1.7 | Токийский залив | 950 | |

| 2 | Северо-Западная Европа: | ||

| 2.1 | Пролив Ла-Манш | 500 | в т. ч. 300 – транзитные |

| 2.2 | Пролив Па-де-Кале | 500-600 | в т. ч. 150 – танкеры |

| 2.3 | Пролив Большой Бельт | более 200 | в т. ч. 60 – транзитные |

| 2.4 | Пролив Зунд | более 350 | в т. ч. 200 – транзитные |

| 2.5 | Р. Эльба (ниже Антверпена) | 250 | в т. ч. 50 – морские |

| 2.6 | Кильский канал | 145 | |

| 3 | Средиземное море: | ||

| 3.1 | Гибралтарский пролив | 200 | в т. ч. 30 – танкеры |

| 3.2 | Тунисский пролив | 90 | В т. ч. 30 – танкеры |

| 3.3 | Мессииский пролив | более 500 | в т. ч. 70-80 – транзитные (с местными – до 2 000) |

| 3.4 | Пролив Отранто | 30 | |

| 3.5 | Проливы Элафонисос, Китира, Андикитирл | 35 | |

| 3.6 | Проливы Кассе, Карпатос | 20 | |

| 3.7 | Суэцкий канал | 30-60 | max – 90 судов |

| 3.8 | Черноморские проливы | 120-140 | |

| 3.9 | Керченский пролив | 40 | |

| 4 | Индийский океан: | ||

| 4.1 | Малаккский пролив | 720 | в т. ч. 120 – танкеры |

| 4.2 | Ормузский пролив | 70-80 | транзитные суда |

| 4.3 | Баб-эль-Мандебский пролив | 55 | транзитные суда |

| 4.4 | Район мыса Доброй Надежды | 70 | |

| 5 | Панамский канал: | 50 | |

Сложные и изменчивые природные условия, резкое увеличение количества размеров, скоростей судов, значительное повышение плотности и интенсивности движения судов на основных морских путях, а также несомненное давление коммерческих факторов неизбежно приводят к аварийным случаям и инцидентам. Мореплавание было и остается сферой деятельности человека, связанной с риском, с возможностью аварий и гибели людей. Аварийные случаи и инциденты происходят в случайные моменты времени, вызываются во многом случайными стечениями обстоятельств (включая пресловутую “цепь ошибок”), поэтому истинная надежность системы морского судоходства никогда точно не известна. Численные ее оценки можно, однако, получить путем использования вероятностных и статистических методов.

Ежегодно в мировом флоте фиксируется около 6 тыс. аварийных случаев, каждое судно за свою жизнь попадает в аварию в среднем 4 раза.

При этом погибает около 9 % попавших в аварию судов, т. е. 300-500 судов ежегодно (в том числе 100-200 судов валовой вместимостью 500 и более. Обобщенные статистические данные по гибели судов мирового флота представлены в таблицах 2-4.

| Таблица 2. Среднегодовые потери судов мирового флота за 1989-1999 гг. (суда валовой вместимостью 500 и более) | ||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Год | Танкеры | Балкеры | Другие суда | Весь мировой флот | ||||

| К-во | тыс. брт | К-во | тыс. брт | К-во | тыс. брт | К-во | тыс. брт | |

| 1989 | 16 | 212 | 18 | 336 | 120 | 377 | 154 | 925 |

| 1990 | 19 | 288 | 23 | 858 | 116 | 381 | 158 | 1,527 |

| 1991 | 18 | 571 | 27 | 754 | 140 | 520 | 185 | 1,845 |

| 1992 | 19 | 448 | 20 | 681 | 125 | 402 | 164 | 1,531 |

| 1993 | 19 | 316 | 11 | 276 | 128 | 422 | 158 | 1,014 |

| 1994 | 22 | 627 | 18 | 631 | 103 | 475 | 143 | 1,733 |

| 1995 | 9 | 190 | 8 | 404 | 116 | 365 | 136 | 959 |

| 1996 | 17 | 220 | 13 | 241 | 106 | 506 | 136 | 967 |

| 1997 | 17 | 337 | 12 | 322 | 88 | 467 | 117 | 1,126 |

| 1998 | 11 | 61 | 21 | 319 | 108 | 478 | 140 | 858 |

| 1999 | 12 | 119 | 23 | 536 | 95 | 267 | 130 | 922 |

| Среднегодовой процент потерь | 0,32 % | 0,20 % | ||||||

| Таблица 3. Распределение потерь судов (за период 1989-1999 гг.) по возрастным группам (% от валовой вместимости флота в каждой тоннажной группе) | ||||

|---|---|---|---|---|

| Возрастная группа лет | Балкеры, % тоннажа | Танкеры, % тоннажа | Другие суда, % тоннажа | Весь мировой флот, % тоннажа |

| 0-4 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | |

| 5-9 | 0,07 | 0,06 | 0,02 | 0,07 |

| 10-14 | 0,20 | 0,08 | 0,08 | 0,18 |

| 15-19 | 0,39 | 0,53 | 0,24 | 0,41 |

| 20-24 | 0,88 | 0,18 | 0,34 | 0,34 |

| 25-29 | 0,60 | 0,23 | 0,39 | 0,44 |

| более 30 | 0,09 | 0,40 | 0,48 | 0,37 |

| Таблица 4. Распределение потерь судов (за период 1989-1999 гг.) по причинам (количество потерянных судов) | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| Причина аварии | Балкеры | Танкеры | Другие суда | Всего | |

| кол-во | % судов | ||||

| Столкновения | 12 | 14 | 149 | 175 | 11 % |

| Пожары и взрывы | 24 | 71 | 206 | 301 | 19 % |

| Посадки на мель | 28 | 15 | 122 | 165 | 11 % |

| Технические аварии, СЭУ | 16 | 8 | 58 | 82 | 5 % |

| Погодные условия | 64 | 37 | 372 | 473 | 30 % |

| Другие причины | 39 | 26 | 307 | 372 | 24 % |

| ВСЕГО | 183 | 171 | 1,214 | 1,568 | 0,32 % |

Однако в относительном выражении статистика довольно позитивная:

- в конце XIX в. ежегодно погибало 3-4 % судов мирового флота;

- в начале XX в. эта цифра сократилась до 1,5 %;

- в 60-е годы – порядка 0,6-0,7 %;

- в 90-е годы – около 0,17 %.

Таким образом, за последние годы относительный процент гибели судов уменьшился вчетверо (рис. 1).

Тем не менее, ежегодно на морском флоте гибнет около 400 человек (а в те годы, когда происходят крупные аварии с пассажирскими судами, эта цифра возрастает в 3-4 раза!). Если считать, что на борту судов находится одновременно порядка 2 млн. человек, то относительный процент гибели человека – около 0,02 %. Применяя метод “репрезентативной выборки” по 20 странам и экстраполируя результаты на весь мировой флот, доктор D. Nielsen получил среднегодовые цифры потерь (за 1990-94 гг.) порядка 2 600 человек (в т. ч. 1 229 человек – при морских авариях), однако эти данные нуждаются в уточнении.

Морская индустрия в целом несет ощутимые потери от аварийности судов. Так, по данным Клуба взаимного страхования “North of England” сумма страховых исков по столкновениям и другим навигационным авариям составляет порядка 500 млн. долларов ежегодно (причем 13 % всех исков – по столкновениям, еще 12 % – по посадкам судов на мель и другим навигационным авариям). “Существенно высокий уровень навигационной аварийности показывает, что, несмотря на вступление в силу “МКУБ” и пересмотренной “ПДМНВ-78/95”, по-прежнему наблюдается определенная слабость в процедурах “организации мостика”, – заявляет Phil Anderson, руководитель “Loss Prevention Programme” Клуба. – “Почти каждого из этих инцидентов можно было избежать… Многим судоходным компаниям еще предстоит выработать подлинную “Культуру безопасности”, которая позволила бы достичь максимум пользы от внедрения “Системы управления безопасностью,” – полагает он. К этому следует лишь добавить, что $ 500 млн. – это среднегодовая сумма претензий по навигационным авариям только по Клубу “North of England”. По всей Международной Группе Клубов «P&I» эта цифра составляет в среднем 2 млрд. долларов в год.

Считается, что социально-экономический ущерб от одной аварии составляет 120-150 тыс. долларов для столкновений судов и 800-400 тыс. долларов – для посадок на мель. Однако в ряде случаев этот ущерб может быть существенно выше. Если потерян или уничтожен огнем контейнер, то (в зависимости от вида груза) ущерб может достигать $ 1 млн. Если произошла авария в машинном отделении крупного контейнеровоза, то ущерб компании может составлять до $ 750 000 за каждые потерянные эксплуатационные сутки. Только две навигационные аварии, происшедшие в августе-сентябре 1999 года (столкновение лайнераСпециализированные суда для перевозки сухих грузов “Norwegian Dream” и посадка на мель лайнера “Norwegian Sky”), стоили Компании $ 19 млн! Современный танкер класса “Suezmax” стоит порядка $ 50 млн, а перевозимый им груз – еще $ 25 млн! Такова цена возможных потерь…

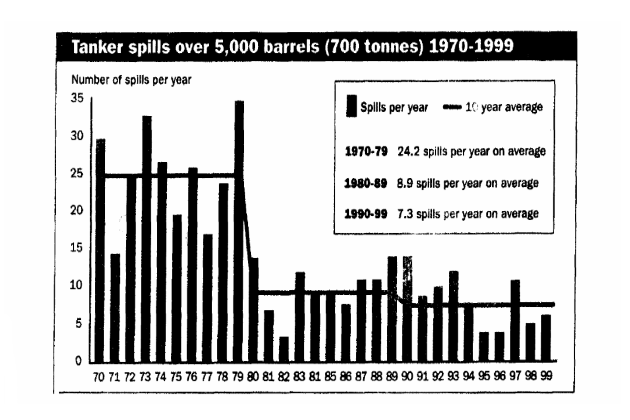

Кроме того, аварийные случаи нередко связаны с загрязнением окружающей среды. По данным “ИНТЕРТАНКО“, из всех перевозимых морем нефтегрузов 99,98 % доставляются без инцидентов и потерь (а при перевозках на США за последние 10 лет этот показатель достиг 99,9997 %!), т. е. надежность транспортировки выше, чем на других видах транспорта и при перевозке морем других видов груза. Танкерное судоходство дает лишь 12 % всего объема загрязнения Мирового океана нефтью. И, тем не менее, за 10 лет – с 1989 по 1998 годы – на морском флоте произошло 366 серьезных разливов нефти (по 7 и более тонн нефти каждый с суммарным разливом около 1,25 млн. т). Статистика “крупных” разливов (по 700 и более тонн каждый) представлена на рис. 2.

В 90-х годах среднегодовое количество и объем “крупных” разливов снизилось по сравнению с 70-ми более чем втрое! Общий объем разлива нефти составил в 70-е годы – 3,179 млн. тонн, в 80-е годы – $6 млн. т, в 90-е годы – 1,096 млн. т, т. е. в среднем около 100 тыс. т ежегодно. Однако крупные инциденты могут повлечь катастрофические последствия для экологии моря и прилегающего побережья (табл. 5).

| Таблица 5. Двадцать наиболее крупных разливов нефти при авариях танкеров | ||||

|---|---|---|---|---|

| № п/п | Название судна | Год | Район | Кол-во нефти тонны |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

| 1 | Atlantic Empress | 1979 | р-н Тобаго (Вест-Индия) | 287 000 |

| 2 | АВТ Summer | 1991 | 700 миль от побережья Анголы | 260 000 |

| 3 | Castillo de Bellver | 1983 | Южная Африка | 252 000 |

| 4 | Amoco Cadiz | 1978 | пр. Ла-Манш, побережье Франции | 223 000 |

| 5 | Haven | 1991 | Генуя, Италия | 144 000 |

| 6 | Odyssey | 1988 | 700 миль от восточного лоб. Канады | 132 000 |

| 7 | Torrey Canyon | 1967 | о-ва Силли, Великобритания | 119 000 |

| 8 | Urquiola | 1976 | Ла-Корунья, Испания | 100 000 |

| 9 | Hawaiian Patriot | 1977 | 300 миль от побережья Гонолулу | 95 000 |

| 10 | Independenta | 1979 | пролив Босфор, Турция | 95 000 |

| 11 | Jakob Maersk | 1975 | Опорто, Португалия | 88 000 |

| 12 | Braer | 1993 | Шетландские острова | 85 000 |

| 13 | Khark 5 | 1989 | 120 миль от побережья Марокко | 80 000 |

| 14 | Aegean Sea | 1992 | Ла-Корунья, Испания | 74 000 |

| 15 | Sea Empress | 1996 | Милфорд-Хейвен, Великобритания | 72 000 |

| 16 | Katina P. | 1992 | побережье Мозамбика | 72 000 |

| 17 | Assiini | 1983 | 55 миль от Маската, Оман | 53 000 |

| 18 | Metula | 1974 | Магелланов пролив | 50 000 |

| 19 | Wafra | 1971 | Южная Африка | 40 000 |

| 20 | Exxon Valdez | 1989 | Аляска, США | 37 000 |

В соответствии с “LIABILITY Convention” и “FUND Convention” и протоколами 1992 года к ним, максимальный предел ответственности судовладельца за возмещение убытков от загрязнения нефтью может составлять $ 89 млн., а общая сумма компенсации – $ 201 млн. При этом национальное законодательство США (закон “ОРА-90”) фактически устанавливает режим “неограниченной ответственности”, т. е. крупный разлив нефти в водах США может разорить и уничтожить крупную танкерную компанию.

Таким образом, требования к безопасности, надежности, эффективности морской транспортной системы постоянно возрастают. Лозунг «SAFETY – FIRST!» (“БЕЗОПАСНОСТЬ – ПРЕЖДЕ ВСЕГО!”) – становится экономической, технической, социальной необходимостью. Хотя аварийные случаи (с той или иной частотой) в принципе неизбежны, реакция на них прибрежных государств, законодательств, партнеров по бизнесу, мировой общественности становится все более острой (как еще раз продемонстрировал “жестокий шторм”, разыгравшийся в международном судоходстве после гибели танкера “Erika” в Бискайском заливе в декабре 1999 года). Судоходные компании вынуждаются вводить все новые и новые меры по повышению безопасности эксплуатации своих судов, предупреждению аварий и случаев загрязнения окружающей среды.

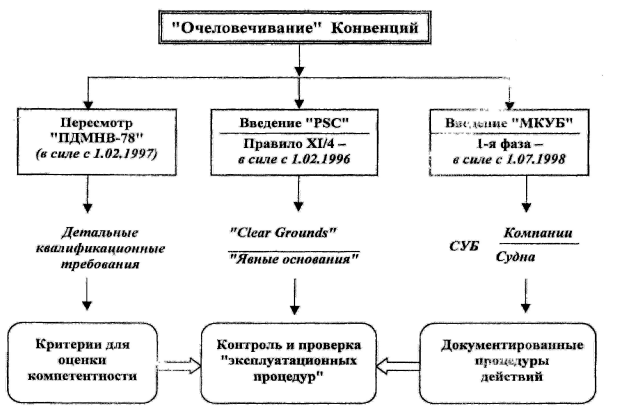

По статистике ИМО, около 80 % всех аварийных случаев с судами мирового флота связано с так называемым “человеческим фактором” – ошибками, упущениями, неверными или несвоевременными действиями, бездействием лиц судового экипажа и/или должностных лиц береговых служб (включая лоцманов и операторов СУДССвязь в СУДС/СКДС). Проанализировав проблему, ИМО предложила три главных направления “очеловечивания Конвенций”: пересмотр “ПДМНВ-78”, введение “МКУБ” и введение системы “Государственного Портового Контроля” в качестве своего рода “Всемирной Полиции”, обеспечивающей контроль за выполнением на судах обязательных норм и правил, принуждение к их выполнению, выявление и устранение с рынка “субстандартных” судов и судоходных компаний (рис. З).

В результате в мировом судоходстве появилась гибкая и эффективная система для обеспечения постоянного повышения уровня безопасности мореплавания с учетом и использованием “человеческого фактора”. Детальное описание и анализ этой системы приводится в монографии.

В “Международном Кодексе по управлению безопасностью” (“МКУБ”) основной упор сделан на процессы, на процедуры выполнения ключевых операций на судне, на постоянное улучшение и саморазвитие управления безопасной эксплуатацией судов и предотвращением загрязнения. А следовательно, все более серьезные требования предъявляются к персоналу, его подготовке и компетентности. В дискуссиях об основных ценностях “МКУБ” специалисты и моряки склоняются к тому, что “МКУБ” должен быть более ориентирован на обеспечение наличия компетентного персонала на борту, на его подготовку, тренинг и мотивацию. Подчеркивается, что “краеугольным камнем хорошего управления безопасностью является приверженность обязанностям членами Компании сверху донизу. В вопросах безопасности и предотвращения загрязнения именно приверженность делу, компетентность и мотивация лиц на всех уровнях определяют конечный результат” (“МКУБ”, Преамбула, п. 6).

В Конвенцию “ПДМНВ-78/95” введено правило 1/14 – “Обязанности компаний”. Компания должна обеспечить, чтобы:

- каждый моряк, принятый на работу на одно из ее судов, имел надлежащий диплом, отвечающий положениям Конвенции и как установлено Администрацией;

- ее суда были укомплектованы экипажем в соответствии с применимыми требованиями Администрации по безопасному укомплектованию экипажа;

- документация и данные, относящиеся ко всем морякам, занятым на ее судах, содержались и были постоянно доступны, и включали, не ограничиваясь этим, документы и данные об их опыте, подготовке, состоянии здоровья и компетентности в выполняемых ими обязанностях;

- моряки, получая назначение на любое из ее судов, были знакомы с их конкретными обязанностями и со всеми устройствами судна, его установками, оборудованием, процедурами, а также характеристиками судна, которые имеют отношение к их повседневным обязанностям или обязанностями по тревогам;

- экипаж судна мог эффективно координировать свою деятельность в аварийной ситуации и при выполнении функций, имеющих жизненно важное значение для безопасности или предотвращения загрязнения, или смягчение последствий загрязнения.

В “Кодексе ПДМНВ” (раздел A-I/14) конкретизировано, что компании, капитаны судов и каждый член судового экипажа должны обеспечивать, чтобы обязанности и обязательства компаний, определенные в Правиле 1/14 Конвенции, исполнялись бы в полной мере, и чтобы предпринимались также любые другие необходимые меры для обеспечения того, чтобы каждый член судового экипажа мог внести осознанный профессиональный вклад в обеспечение безопасности эксплуатации судна.

Когда говорят об “эффективной координации деятельности” в аварийной ситуации и при выполнении важных для безопасности функций (Правило 1/14 (5) Конвенции), то в самую первую очередь внимание обращается на мостик – главный центр управления судном, управления всеми его маневрами. По статистике, на “навигационную аварийность” приходится более половины всех аварийных случаев (см. табл. 4).

Вопросам “организации мостика”, несению ходовой навигационной вахты, усилению вахты в необходимых случаях, дублированию контроля за местоположением и движением судна всегда уделялось особое внимание. Однако особая роль принадлежит здесь компании “Шеврон”, специалисты которой разработали и представили целостную концепцию “Bridge Team Management” – “Управление командой мостика”.

На Международном симпозиуме по безопасности мореплавание в Вашингтоне в январе 1978 года капитан Б. Б. Леланд, представитель компании “Шеврон”, представил доклад “Организация вахтенной службы на мостике судна”. В этом докладе обстоятельно излагался опыт компании “Шеврон” по совершенствованию организации ходовой навигационной вахты, включая определение форм (уровней) организации вахтыОрганизация вахты на судне, формулировку принципов управления “командой мостика”, информацию о разработанном компанией “Руководстве по обеспечению навигационной безопасности”, а также об учебной программе “Организация вахты и контроля действий на мостике“, предназначенной для использования непосредственно на судне. По материалам этого доклада капитаном-наставником Новороссийского морского пароходства (НМП) Е. И. Нужновым был подготовлен обстоятельный аналитический материал, содержавший как краткое изложение доклада Б. Б. Леланда, так и сравнительную оценку положения дел на судах НМП с рекомендациями по принятию необходимых мер для повышения безопасности мореплавания. Аналитический материал Е. И. Нужнова был опубликован вначале в Информационном листке НМП, а затем – в экспресс-информации “Безопасность мореплавания”. Именно этот материал, изданный тиражом в 3 400 экземпляров, стал мощным катализатором дальнейших публикаций на эту тему в России.

С 80-х годов в практике подготовки судоводителей появился и стал получать все более широкое распространение новый тренажерный курс – “Bridgb Team Management Training” (“Тренировка по управлению “Командой мостика””). Появились различные версии этого курса. В 90-х годах набольшее признание в Европейском регионе получили концепции и программы “Maritime Operations Centre, Warsash” (Southampton Institute of Marine Studies, U.K) и “SAS Flight Academy” (Stokholm-Arlanda, Sweden). Интересно отметить, что подобный курс для курсантов Судоводительского факультета начал проводиться в Новороссийском высшем инженерном училище еще с 1981 года – вначале на радиолокационном тренажере “Soiartron”, а затем – на “Norkontro! NM.3-90”, где к 1991 году уже сформировалась оптимальная структура тренажерного курса. Официальный курс “Организация ходовой навигационной вахты на мостике судна” для командного состава морских судов впервые появился в Морском тренажерном исследовательском центре (г. Ленинград), а затем, к середине 90-х годов, – в тренажерных центрах при морских академиях. Сейчас тренажерный курс “Bridge Team Management Training” стал общепризнанным и получил широкое распространение в мире, причем крут “заинтересованных сторон” все более расширяется. Заметной вехой стало вторжение в эту область “Клубов взаимного страхования” (“T&I Clubs”) в рамках программы “Loss Prevention Programme” (“Программа предупреждения потерь и убытков”). Так, в сентябре 2001 года один из наиболее известных клубов – “The Swedish Club” – открыл в Пирее (Греция) свой новый тренажерный центр, где будет преподаваться расширенный курс “Bridge Resource Management” (“SAS – BRM Programme”).

Читайте также: Дополнительные требования прибрежного государства

Тренажерный курс “Bridge Team Management Training” (“BTM Training”) – это не практика в управлении судном, в маневрировании. Для этого есть отдельный специальный курс. “BTM Training” позволяет отрабатывать взаимодействие капитана и судоводителей, взаимодействие всей “команды мостика”, взаимодействие “команды мостика” с лоцманом при различных условиях плавания. Задача заключается в том, чтобы отработать “философию” и процедуры “командной” деятельности, когда вся “команда мостика” работает как единый эффективный механизм – работает на капитана; и капитан постоянно и своевременно получает всю необходимую информацию. В основе концепции лежит “философия” четкого распределения обязанностей на мостике, дублирования контроля за местоположением и движений: судна, стандартных проверок и отработанных процедур, всего того, что составляет “культуру безопасности” в судовождении. Процедуры “команды мостика” отрабатываются таким образом, чтобы обеспечивать не только эффективное управление судном при “рутинных” обстоятельствах, но и эффективные действия по выходу из опасности в случае внезапного возникновения сложной, чрезвычайной, аварийной ситуации.

Если главная задача заключается в обеспечении безопасной эксплуатации судна и предотвращения загрязнения окружающей среды, то тренажерный курс “BTM Training” – является важным и эффективным инструментом для ее решения. Этот курс позволяет отрабатывать эффективное использование всего персонала и оборудования мостика для обеспечения безопасного судовождения. Наконец, прохождение курса “BTM Training” позволяет каждому судоводителю совершенствовать свое профессиональное мастерство – с тем, чтобы стать и оставаться “BETTER THAN THE BEST!”