Линейные корабли не единственные в парусных эскадрах. Не менее полезными оказались и корабли других классов, среди которых особое место заняли корабли среднего водоизмещения, но далеко не средних возможностей — фрегаты универсалы, как правило, вошедшие всего лишь в 5-й ранг.

Корабли золотой середины

Любой парусной эскадре были нужны корабли, способные за счет большей, чем у линейных кораблей, скорости вести разведку, а в случае необходимости — бороться с одиночными кораблями и судами противника. При этом в крупном бою действовать они должны были обязательно в линии.

Столь противоречивые на первый взгляд требования привели в начале XVII в. к появлению фрегата, получившего название от латинского слова fregi — «ломать», «сокрушать» (в данном случае не столько противника, сколько волну). Правда, есть у этого термина и иное толкование: fragta — «открытая», которое полностью соответствует герою-фрегату, так как первоначально он обладал лишь открытой орудийной палубой.

Что такое фрегат?

Фрегат – это военное судно, обычно среднего или большого размера, предназначенное для выполнения разнообразных задач, включая охрану торговых путей, борьбу с пиратством, а также ведение военных операций. Фрегаты могут быть вооружены ракетами, артиллерией и другими системами оружия.

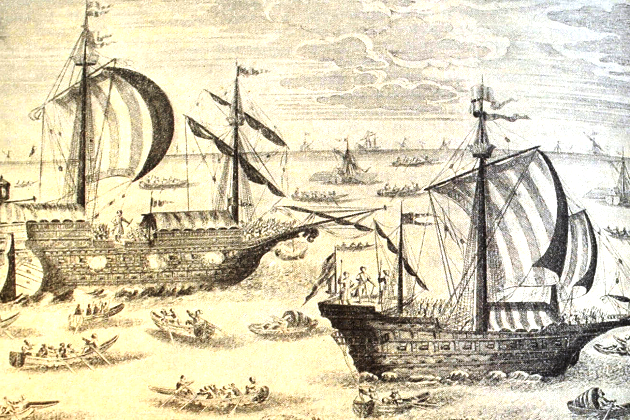

Появление фрегата как класса боевых парусных кораблей универсалов весьма противоречиво. Мы уже говорили о том, что в голландском флоте во время войн с Англией появились корабли более быстроходные, нежели линейные, но куда менее вооруженные, чем они, и предназначенные для репетования сигналов флагмана, а также ведения разведки и дозорной службы.

В то же время пресловутые Англо-голландские войны потребовали появления особого типа боевых кораблей, способных бороться с морской торговлей противника. Теоретически делать это мог абсолютно любой боевой корабль, даже самый маленький, который за счет лучшей подготовки своего экипажа и организации службы по определению был мощнее любого «купца». Но отвлекать для такой специфической цели линейные корабли не мог позволить себе даже самый успешный адмирал в самой богатой и сильной стране, а вот выделять на эти цели маленькие кораблики не позволяла их ограниченная автономность. К тому же не забывалась в XVII в. и необходимость борьбы с пиратами, которыми кишели воды Атлантики и Средиземного моря.

Рекомендуется к прочтению: Пираты — правдивая история

Все эти факторы настоятельно потребовали иметь в составе военных флотов некие универсальные по исполняемым задачам, но при этом средние по вооружению, размерам и стоимости боевые парусные корабли. Именно таким кораблем золотой середины и оказался фрегат.

Помимо голландцев право на первенство в создании фрегата до сих пор оспаривают англичане и французы. Первые доказывают, что в 1646 г. их кораблестроитель Питер Петт построил в Чатеме 32-пушечный «Уорвик». При скромных размерах — 28 м в длину и 9 м в ширину — он нес полное парусное вооружение корабля на трех мачтах, имея при этом открытую орудийную палубу и возможность использовать в безветрие весла.

Французы с такой постановкой вопроса не согласны и утверждают, что именно их кораблестроителям принадлежит первенство в изобретении фрегата. Но не какому-то конкретному человеку, а целой когорте мастеров на все руки — бретонским пиратам. Именно им, промышлявшим на атлантическом побережье Западной Европы, нужен был легкий на ходу, относительно мореходный и автономный, что куда более мощный и живучий, нежели классическая шебекаКоч и шебека, корабли с парусами новгородцев и поморов, корабль.

Впрочем, кто бы ни был автором появления фрегата как класса боевых парусных кораблей, во второй половине XVII в. такой класс уже, в принципе, сложился. И не просто сложился, а получил свои, присущие именно этому классу боевых кораблей, характерные черты.

Главнейшими из них были гораздо более скромные, нежели у линейных кораблей, размеры и весьма легкая конструкция. В среднем длина стандартного фрегата была лишь несколько больше половины длины стандартного линейного корабля. Именно из-за нее на корабле по каждому борту размещалось не более 10-12 пушек и орудия эти были малых калибров — 6-8-фунтовые. Как следствие, корпус этих кораблей относительно мало возвышался над водой и имел небольшую осадку.

Возможно вам будет интересно: Создание и развитие классификации парусных кораблей

Казалось бы, данное обстоятельство было не в пользу данного класса боевых парусных кораблей. Однако реальная практика показала оправданность именно такой конструкции. Дело в том, что скорость Фрегаты: корабли-универсалыпарусного корабля зависит, прежде всего, от площади парусов. Водоизмещение при этом имеет меньшее значение. Однако форма корпуса и особенно его высота могут очень сильно влиять как на скорость, так и на остойчивость парусного корабля. Не случайно поэтому долгое время именно линейные корабли были самыми скоростными парусными кораблями.

Прежде всего потому, что в их довольно приличном по размерам и адекватном с точки зрения гидродинамики (конечно, применительно к первому столетию развития линейных кораблей) корпусе удавалось разместить наиболее высокие мачты и наиболее развитое парусное вооружение. Однако в процессе развития линейных кораблей их корпус все поднимался и поднимался над водой, что резко утяжеляло его и грозило опрокидыванием. Именно тогда кораблестроители впервые столкнулись с проблемой, до сих пор являющейся их постоянной головной болью, — верхним весом.

Как следствие, дальнейшее увеличение высоты мачт оказалось крайне опасным. Так как это серьезно влияло на остойчивость многопушечного корабля. Фрегаты в этом отношении оказались куда более привлекательными. Стремясь сделать корпуса этих легких кораблей более прочными, так как наличие 20-24 пушек никого не удовлетворяло, кораблестроители строили более рационально.

На фрегатах шпангоуты бокового набора и бимсы палубы ставили чаще, чем на линейных кораблях. В результате получалась довольно прочная и относительно тяжелая конструкция без возрастания ее высоты. Это приводило к тому, что на фрегатах постепенно увеличивали количество пушек и имели возможность ставить довольно высокие мачты с таким, как у линейных кораблей, развитым и совершенным парусным вооружением. Именно с тех пор оно получило название корабельного, или фрегатского.

Рекомендуется к прочтению: Мощь российского флота: новинки ВМФ России

Более низкие фрегаты имели лучшую остойчивость, а отсутствие длинных рядов пушек на двух или трех закрытых батарейных палубах позволяло придать их оконечностям более острые обводы. Все эти меры способствовали увеличению скорости и маневренности кораблей золотой середины.

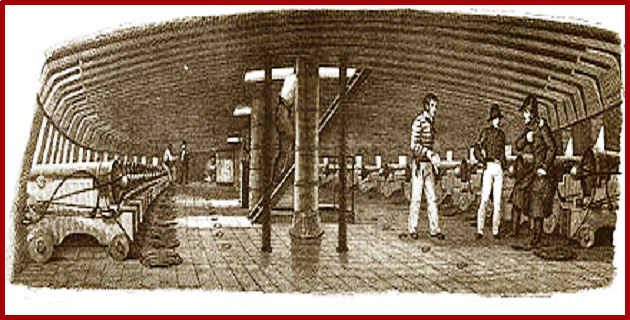

Впрочем, низкий корпус первоначально сыграл с фрегатами, правда, только с английскими, злую шутку. Стремясь сохранить подвижность этих кораблей в любых условиях и при необходимости увеличивать их маневренность, кораблестроители сознательно пошли на оснащение этих кораблей вспомогательным движителем — веслами. В результате даже на самых маленьких 20-пушечных фрегатах орудия располагались на двух палубах. По традиции у данного типа корабля на открытой верхней палубе находилась основная артиллерийская мощь, а вот на нижней имелось лишь 4 пушки — по 2 с каждого борта, в носовых и кормовых портах. А 12-15 центральных портов представляли собой лишь вывод весел.

Казалось бы, неплохое решение: и ход в безветрие иметь можно, и маневренность при случае увеличить, и пара низко расположенных орудий получила возможность бить противника в его наиболее уязвимую — подводную часть. Однако такая конструкция оказалась по определению ошибочной. Во-первых, из-за малых размеров экипаж фрегатов был крайне малочисленным — всего 100-150 человек. Практически все из них обслуживали паруса, а остальные, как правило, пушки, количество которых, как и на линейных кораблях, росло от типа к типу.

Отсюда недостаток свободных рук, который оказался постоянным бичом британских фрегатов: моряки даже в самых благоприятных условиях просто не могли полноценно воспользоваться веслами. Во-вторых, установка основной массы артиллерии, тяжелой по определению, приводила к появлению на фрегатах проблемы верхнего веса, а значит, и уменьшению остойчивости.

Возможно вам будет интересно: Швартовка на море — особенности управления судном

Борьба с ней велась традиционным методом: в трюмы клали все больше балласта. Но это еще больше утяжеляло конструкцию корабля и делало практически невозможным физическими усилиями матросов-гребцов даже сдвинуть его с места. Да и скоростные качества при такой конструкции фрегатов, идущих под парусами, страдали.

Впрочем, единственным преимуществом являлось то, что на нижней палубе можно было поставить более тяжелые 9-фунтовые пушки (также игравшие роль балласта), чем усилить мощь артиллерийского огня корабля, состоящую в первую очередь из обычных 6-фунтовых пушек, расположенных на открытой верхней палубе.

В других странах столь непродуманный британский опыт не повторялся, так как все ведущие морские державы XVII—XVIII вв. строили особую разновидность фрегатов — парусно-гребные гемамы, или галеасы. На первый взгляд они были аналогами британских парусно-весельных кораблей. Однако гемамы предназначались для действий исключительно у побережья либо в стесненных условиях, например у балтийских шхер, и потому корпуса имели принципиально иную конструкцию. Она не была рассчитана на повышенную сопротивляемость морской или океанской волне.

Рекомендуется к прочтению: Корабли парусного флота

Обводы корпусов гемамов были более полными, парусное вооружение менее развитым, а скорость соответственно ниже, чем у обычных фрегатов. Но зато гемамы могли двигаться как под парусами, так и на веслах, а при необходимости и используя оба движителя.

В отличие от фрегатов век гемамов оказался недолгим — слишком специфическими оказались эти корабли. А вот фрегаты стали поистине боевыми парусными универсалами. Задачи, которые на них возлагались, были крайне разнообразными:

- наблюдение за положением и действиями неприятеля;

- ведение разведки как у собственного побережья, так и в открытом океане;

- дозорная служба у баз и при эскадрах на переходе морем;

- проведение самостоятельных боевых операций самого разного масштаба, отвлекающих силы противника от своих основных сил;

- охрана своего флота от неожиданных встреч с вражескими кораблями;

- доставка донесений, репетование сигналов флагмана и т. д.

Идеальными фрегаты оказались и для выполнения крейсерских функций по борьбе с торговым судоходством противника. Прекрасно подходили они и для сражений с пиратами, и для защиты собственных морских и даже океанских коммуникаций.

К тому же постоянно растущая артиллерийская мощь фрегатов позволяла им в случае необходимости участвовать и в линейном бою наравне с многопушечными левиафанами. Более того, с начала XVIII в., когда количество орудий на фрегатах превысило 30 единиц, а их калибр стал не меньше 8 фунтов, специально строились и так называемые по английской терминологии линейные фрегаты.

Еще одной быстро выяснившейся особенностью фрегатов стала их комфортабельность для офицерского состава, очень органично сочетавшаяся со всеми прочими преимуществами, о которых было уже сказано, и прежде всего с мореходностью.

Фрегаты универсалы Англии и франции

На протяжении XVII—XVIII вв. законодателями мод во фрегатном кораблестроении были Великобритания, Нидерланды и Франция. И если голландская традиция строить фрегаты как просто уменьшенные и более скоростные аналоги линейных кораблей на протяжении двух веков осталась незыблемой, то британские и французские «одноклассники» быстро и бурно, а главное, постоянно развивались.

В результате не только внешне, но и по вооружению данные корабли разительно отличались друг от друга. Причем не только по признакам, присущим национальным кораблестроительным школам.

Фрегаты зачастую не были едины в составе даже одного конкретного военного флота, что не мешало им оставаться во всех отношениях универсальными боевыми единицами парусных соединений. Англичане весьма быстро оценили все преимущества фрегатов, более того, в начале XVIII в. даже переоценили их. Как следствие, в 1706 г. британское адмиралтейство приняло положение о типах, по которому предусматривалось строительство двух разновидностей фрегатов: 20-пушечных, прототипом которых послужили корабли дюнкеркских или бретонских пиратов, и 30-пушечных, ставших прямыми наследниками знаменитого «Уорвика».

Кораблестроители и адмиралы Туманного Альбиона считали выбранный типаж идеальным почти во всех смыслах, и потому размеры и формы этих фрегатов были «законсервированы».

Однако с выбором форм корпусов и их размерами англичане серьезно ошиблись. Длинные и узкие корпуса бретонских корсарских кораблей идеально подходили для действий у побережья, где имели явные преимущества перед более габаритными и тяжеловооруженными многопушечными кораблями. Развивая большую, нежели линейные корабли, скорость, фрегаты уложения 1706 г. оказались малоостойчивыми, а их мореходность явно не соответствовала условиям океанских переходов.

Расположенные близко к воде пушечные порты в ветреную погоду изрядно заливались водой, не позволяя комендорам вести огонь и уж тем более ставя крест на использовании весел. Понимая ущербность такого положения дел, англичане решили постепенно увеличивать ширину и усиливать прочность корпусов своих фрегатов. Одновременно 30-пушечные фрегаты, предназначенные в том числе для ведения боя в линии, решено было довести до 40-пушечного значения.

Уложения о типах, изданные в 1733 и 1741 гг., законодательно закрепляли эти новшества, равно как и артиллерийское вооружение фрегатов: 6-фунтовые пушки для открытой палубы и 9-фунтовые — для закрытой.

Но к 1741 г. выяснилось, что отношение длины новопостроенных фрегатов к их ширине составило 2,9:1, что было меньше, чем у первых линейных кораблей. И это произошло в ходе уже начавшейся Войны за австрийское наследство, в которой новейшим британским фрегатам пришлось ох как не сладко.

И в этой, и в последующих Семилетней войне и Войне за независимость североамериканских колоний 1776-1783 гг. британские фрегаты все бои с французскими «одноклассниками» проиграли. И хотя только в ходе знаменитой Семилетней войны Королевский флот захватил дюжину французских фрегатов (примерно столько же и в 1777-1783 гг.), все эти успехи связаны исключительно с действиями британских линейных кораблей.

Исследуя конструкцию трофейных французских универсалов, англичане пришли к парадоксальным выводам. С одной стороны, явно просматривались ошибки уложений 1706, 1733 и 1741 гг. — французы не побоялись радикально увеличить размеры своих фрегатов при одновременном и довольно смелом облегчении их конструкции.

При этом как французы, так и их союзники испанцы постоянно экспериментировали с высотой мачт кораблей золотой середины, площадью и расположением на них парусов. Все это делало французские фрегаты куда более скоростными и сильнее вооруженными, чем их английские аналоги.

Так, французы построили целые серии больших 28-36-пушечных фрегатов с двумя полноценными артиллерийскими палубами: закрытой, на которой располагалось 8-12 тяжелых пушек калибром от 8 до 12 фунтов, и привычной открытой — с 6-фунтовками. Интересно, что конструкция этих кораблей была столь надежной, что уже в ходе начавшихся войн сначала французы, а потом и захватившие французские фрегаты англичане безбоязненно вооружали их орудиями одного крупного 12-фунтового калибра. Одновременно с этими кораблями французы ввели в строй и группу малых фрегатов, обладающих всего одной и открытой батарейной палубой с 26 легкими орудиями.

Однако она располагалась непривычно высоко. Ниже ее на уровне ватерлинии или даже в подводной части корпуса имелась еще одна, но не занятая артиллерией палуба. В результате удалось сделать корпус меньшей массы, но поставить на него более высокие мачты. И хотя конструкция корпуса малых французских фрегатов отличалась меньшей прочностью и основательностью, чем на английских фрегатах, корабли получились весьма остойчивыми и мореходными. Кроме того, хорошие обводы корпуса, увеличенная парусность делали новейшие французские фрегаты быстроходными, маневренными и легкими на ходу.

Все это позволяло французским фрегатам в ходе боев без опасений действовать с подветренного положения, оставляя противнику более выгодное наветренное. Это давало возможность в случае получения повреждений просто развернуться по ветру и спокойно уйти от преследования, тогда как стоящий на ветре британский корабль в аналогичной ситуации вынужден был беспомощно дрейфовать.

Казалось бы, все преимущества налицо, бери и копируй. Однако английские кораблестроители категорически отказались это сделать по причине того, что французские фрегаты не соответствовали британским стандартам практически во всем.

Рекомендуется к прочтению: Драккары викингов

И действительно, если в Англии корабли строили из дорогой и долго вымоченной, а затем отлично высушенной древесины, французские кораблестроители делали свои фрегаты из более легких и плохо обработанных пород дерева. Как следствие, корабли получались относительно непрочными, а их конструкции весьма легкими по креплениям, в том числе в области установки весьма высоких мачт. Это приводило к тому, что во время боя французские фрегаты сильно расшатывало, в сочетании со слабым набором это грозило авариями и делало французские универсальные корабли весьма недолговечными.

Впрочем, объяснение существенной разницы английских и французских фрегатов лежало в области политики и тактики. Англичане строили фрегаты именно как многоцелевые и универсальные корабли с прицелом на долгую и бурную службу в разных климатических условиях. Конечно, основой их деятельности считалась конвойная и крейсерская служба, но использоваться британский фрегат в зависимости от ситуации мог и в иных ролях.

Потому-то их корпус отличался прочной конструкцией, выполненной из высококачественных материалов, что обеспечивало им продолжительный срок службы. Последовательное увеличение размеров английских фрегатов, которое наблюдалось с 1742 г., сопровождалось увеличением объемов внутренних помещений. В результате английские фрегаты имели больший боекомплект и лучшие условия для размещения команды.

Французы же создавали свои фрегаты для крайне специфического применения. Их фрегаты должны были в основном бороться с судоходством противника и выполнять набеговые операции. В этих условиях крайне важными представлялись высокая скорость хода и отличная маневренность. Легкий на ходу фрегат с большой парусностью и относительно длинным и узким корпусом, обладавшим к тому же весьма рациональными обводами, мог эффективно действовать при слабых ветрах.

Возможно вам будет интересно: Методы определения маневренных элементов крупнотоннажных судов

Это позволяло ему неожиданно оказаться там, где его никто не ждал, выполнить свою задачу и быстро уйти. Поэтому, если нападение, к примеру, шло на конвой, только сопровождение каравана торговых судов линейными кораблями позволяло отбить атаку французского фрегата. Однако при сильном волнении и свежем ветре преимущества французских фрегатов быстро нивелировались. Их длинные, узкие и относительно низкие корпуса заливались водой и плохо резали волну.

Чтобы корабль не повело или не перевернуло сильным шквалом, с высоких мачт приходилось спускать паруса и манипулировать всего одним-двумя нижними ярусами вместо трех-четырех имевшихся. Фактически французский универсал в таких условиях терял ход и по большому счету боеспособность. Британские же фрегаты, наоборот, благодаря прочному, тяжелому и высокому корпусу более спокойно чувствовали себя при волнении. Их моряки активно использовали все или почти все парусное вооружение, что позволяло этим мореходным кораблям выполнять свои задачи и прибавлять ход даже в этой ситуации.

Однако англичане не были бы англичанами, если бы не попытались положительные качества своих противников использовать на Королевском флоте. Отцами нового британского фрегатного кораблестроения стали известный кораблестроитель Томас Слейд и знаменитый адмирал Джордж Энсон. Хотя оба выдающихся деятеля британского флота ненавидели друг друга, в этой ситуации они выступили единым фронтом. В результате возник компромисс, который идеально устроил и моряков, и политиков, и адмиралтейство.

Рекомендуется к прочтению: Теплоход Старый большевик – легенда Северных морей

При незыблемости британских стандартов новым фрегатам Королевского флота придали «французские» обводы и до французских образцов увеличили длину этого класса боевых кораблей. При этом корпус, как и прежде, отличался особой прочностью, имел более глубокую, чем у французов, осадку, что позволило еще более расширить внутренние помещения для экипажа, кладовые и увеличить запасы.

Более того, англичане осмелились перейти на универсальный для фрегатов мощный калибр — сначала 12 фунтов, а в конце века — даже 18. Французские же фрегаты долгое время оставались со смешанным артиллерийским вооружением, минимальный и основной калибр которого составлял 8 фунтов. Выработанный тип 28-, 32- и 44-пушечных фрегатов оказался настолько совершенным, что англичане их тиражировали вплоть до завершения парусной эпохи. А французы продолжали экспериментировать.

И хотя они создавали, по сути, великолепные фрегаты, преимущество над английскими парусниками, теперь уже во всем универсальными, французские корабли держали всего 2-3 года. Именно столько времени легкая конструкция их корпусов, собранных из низкокачественной древесины, позволяла их экипажам ходить по морям и эффективно воевать.

Личность в истории

Легкий, но рациональный по конструкции и вместительный корпус, совершенное парусное вооружение и отличные ходовые качества фрегата привлекали внимание прогрессивно мыслящих морских офицеров. Одним из них был знаменитый француз Луи Антуан граф де Бугенвиль (1729-1811 гг.).

Луи Бугенвиль активно участвовал в Семилетней войне, командуя полком французских войск в Канаде. Вернувшись во Францию, но поссорившись с королем Людовиком XV, он перешел во флот в звании капитана 1-го ранга. В 1763 г., командуя небольшим отрядом, состоящим из фрегата «Орёл» и шлюпа «Сфинкс», отправился в научную экспедицию на юг Атлантики.

Рекомендуется к прочтению: В поисках Южной Неведомой Земли

Ее результатом стало открытие островов, которые до сих пор на всех картах обозначаются двойным названием – Фолклендские, или Мальвинские. Отважный француз в 1766 г. предпринял первую французскую кругосветную экспедицию. Она осуществилась также на двух кораблях: фрегате «Ворчунья» (La Boudeuse) и флейте «Звезда» (L’Etoile). Отплыв из Бреста, пройдя Магелланов пролив, корабли Л. Бугенвиля прошли по южным морям маршрут: Таити – Самоа – Гебридовы острова – архипелаг Бисмарка – Новая Гвинея – о. Маврикий. Обойдя мыс Доброй Надежды, корабли экспедиции Л. Бугенвиля благополучно вернулись во Францию через два с половиной года после отплытия.

А после 1780 г. отважный француз начал организацию экспедиции к Северному полюсу. И снова, как и прежде, в своих расчетах сделал ставку на корабль универсального назначения – фрегат.

«Бель Поль»

Самым известным французским парусным фрегатом, вне сомнения, является 32-пушечный «Бель Поль». Он был построен в Бордо в 1765-1767 гг. и стал первым в серии французских фрегатов типа «Презрительный» (Dedaigneuse).

Отличаясь самым совершенным по тому времени парусным вооружением, этот корабль уже с момента своего рождения вошел в историю, так как на нем была осуществлена первая успешная попытка покрыть подводную часть корпуса медными листами во избежание коррозии и обрастания. С 1772 по 1776 г. фрегат принимает участие в гидрографических экспедициях в бассейнах Тихого и Индийского океанов. Именно тогда молодой Жан Лаперуз впервые обратил на себя внимание начальства.

С начала 1777 г. резко ухудшаются отношения Франции с Великобританией из-за Войны за независимость североамериканских колоний против Англии 1776-1783 гг. И хотя Франция еще официально не поддержала только что возникшие Соединенные Штаты Америки, инциденты с британским флотом происходили все чаще. В ходе одного из них 27 апреля 1777 г. «Бель Поль» столкнулся с британским линейным кораблем, но легко уклонился от него и ушел в Брест.

В январе 1778 г. «Бель Поль» доставил Бенджамина Франклина назад в США (в ходе своей миссии знаменитый американский просветитель, политик и дипломат заключил с Францией военный союз против Великобритании).

По пути в Америку два британских линейных корабля: 74-пушечные «Гектор» и «Корейджес» — попытались остановить и досмотреть французский фрегат. Однако его командир Шарль де Бернар де Мариньи в жесткой, но дипломатичной форме не позволил британцам осмотреть свой корабль. В итоге англичане извинились, и через 36 дней фрегат вернулся в Брест.

Вскоре после объявления войны «Бель Поль» вместе с 26-пушечным фрегатом «Единорог» и двумя корветами отправился на разведку и 17 июня 1778 г. столкнулся с британской эскадрой. От нее отделился 36-пушечный английский фрегат «Аретуза», который и ринулся на «Бель Поль». При этом английская эскадра из 6 кораблей 3-го ранга стояла в линии баталии и время от времени обстреливала французский отряд.

В результате завязавшегося боя французский фрегат, потеряв 72 человека своего экипажа, вынудил англичанина с повреждениями отойти. Этот бой стал настолько известным во Франции, что дамы из высшего общества изобрели прическу «Бель Поль», венчала которую фигура корабля. В дальнейшем знаменитый фрегат крейсировал в Атлантике, где с сентября по октябрь 1778 г. захватил 5 английских торговых кораблей, занимался конвойной и дозорной службой.

Вечером 14 июля 1780 г. британский 64-пушечный линейный корабль «Нонсоуч» недалеко от устья Луары обнаружил три французских корабля. Пользуясь ветром с моря и уходящим на запад солнцем, английский корабль 3-го ранга неожиданно вышел на французский отряд и открыл огонь. Наиболее близко к противнику находился фрегат «Бель Поль», который смело вступил в бой с британским линейным кораблем.

За два часа сражения, потеряв треть своего экипажа, «Бель Поль» был захвачен, но своим подвигом дал возможность уйти 32-пушечному фрегату «Эмабль» и 20-пушечному корвету «Россиноль». Захваченный трофей с 1781 г. всего 21 месяц служил в Королевском флоте под своим же наименованием, после чего был обращен в транспорт и только в 1801 г. разобран.

Эволюция русских фрегатов

Фрегат как универсальный корабль быстро привлек к себе внимание кораблестроителей молодого русского регулярного военно-морского флота. Интересно, что до сего дня первым, по сути, русским фрегатом считается корабль, построенный для голландского флота. Дело в том, что в 1697 г. юный русский царь Пётр под именем плотника Петра Михайлова трудился на верфи в нидерландском городе Саардаме у известного в то время голландского мастера Гаррита Класа Поля.

Именно под его руководством Петром I был построен 44-пушечный фрегат «Пётр и Павел». Несколько ранее, в 1694 г., для Беломорской флотилии в Голландии был куплен 44-пушечный фрегат «Святое пророчество», по образцу которого в России началось строительство не только классических фрегатов, но и торговых кораблей. Фрегаты строились и для первого оперативно-стратегического объединения регулярного русского военного флота — Азовского. Здесь они создавались разными мастерами, которые руководили строителями и плотниками, почти не имевшими опыта кораблестроения.

А потому фрегаты Азовского флота (всего построено 12, а еще 4 достроены не были) получились абсолютно разными как по внешнему виду, так и по конструкции и числу пушек — от 22 до 48. К сожалению, судьба их была незавидной: все они пришли в негодность еще до сдачи Азова туркам в 1712 г. Примечательно, что первыми кораблями Азовского флота стали парусно-гребные гемамы «Апостол Пётр» и «Апостол Павел», построенные в Воронеже и более чем совершенные по тому времени.

Гораздо больше повезло фрегатам Балтийского флота, хотя часть из них строились не на Балтике, а на архангельских вервях, а часть, как и линейных кораблей, закупалась в Англии, Нидерландах и немецких государствах. Первым же фрегатом Балтийского флота и чисто русской постройки (от проекта до эксплуатации) является знаменитый 28-пушечный «Штандарт», введенный в строй в 1703 г. Всего при Петре Великом Балтийский флот должны были пополнить 34 фрегата с числом пушек от 24 до 44.

Из этого числа 6 кораблей были куплены в Нидерландах, 2 — в Англии, 1 — в Германии, 5 фрегатов были построены в Архангельске, 5 — в Санкт-Петербурге, 11 — в Олонце и 4 — на верфи в Сяском рядке. Правда, 1 фрегат был введен в строй уже после смерти создателя русского флота, а еще один так и не достроили.

Два фрегата архангельской постройки: «Святой дух» и «Курьер» — тайно от шведов и неожиданно для них же волоком перетащили из Белого моря в Ладожское озеро. Именно благодаря артиллерии этих кораблей удалось взять шведскую крепость Шлиссельбург (русский Орешек) и выйти в Неву, а по ней уже и на Балтику.

Строящиеся на верфях Олонца, Сяского рядка и новой столицы России фрегаты конструктивно относились к двум типам: 28-пушечному «Штандарту» (построено было 10 кораблей) и 32-пушечным типа «Олифант» (7) и типа «Крейсер» (5). Ввиду особой военно-стратегической, да и экономической ситуации, которая сложилась для России в ходе Северной войны 1700-1721 гг., русские фрегаты также, как французские, строились из плохо высушенного и слабо обработанного дерева разных пород. На это шли сознательно, ибо корабли были нужны, что называется, вчера.

Правда, была у российских фрегатов, но уже Екатерининской эпохи, еще одна разновидность, которая во флотах иных держав появилась только через 100 лет. Речь идет об особом подклассе кораблей золотой середины — учебных фрегатах. В 1765-1766 гг. в Санкт-Петербурге выдающимся мастером Выбе Ямесом был построен 10-пушечный фрегат «Надежда». Артиллерийской мощью корабля сознательно пожертвовали с целью обеспечить кадетам Морского корпуса нормальные условия нахождения на борту учебного фрегата.

Конструкция корабля была предельно упрощена для лучшей организации учебного процесса будущих офицеров Российского флота. Вот только построен данный корабль был из плохо высушенного дерева, что и определило недолгий срок его службы — в 1774 г. первый в мире учебный фрегат был разобран из-за ветхости.

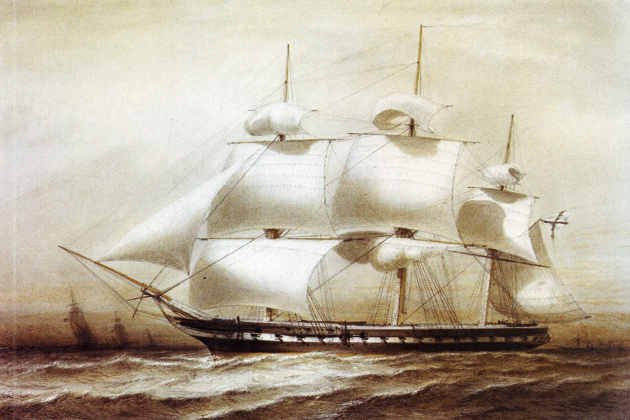

К концу первой четверти XIX в. фрегат в русском флоте достиг предела своего совершенства. Эти корабли стали строить из прочных и долговечных пород дерева, предварительно нужным образом высушив и обработав его. Стало ясно, что гнаться за количеством фрегатов в составе флота не следует. Гораздо важнее построить корабль, который был бы универсальным и служил бы там, где это необходимо. Потому новейшие фрегаты 1830-1840-х гг. постройки отличались изящными формами, идеальными пропорциями, стремительным и завораживающим внешним видом, самым совершенным по тому времени парусным вооружением и чрезвычайно прочным и одновременно легким корпусом. Их подводная часть обшивалась медными листами, что уменьшало коррозию и увеличивало скорость.

На вооружение фрегатов поступили новейшие и мощные 24- и 32-фунтовые длинноствольные пушки, число которых должно было быть не меньше 44. Одновременно на кораблях удалось создать и весьма комфортные условия для пребывания всего экипажа — от простого матроса до командира или пассажиров, в числе которых мог быть и император. Классическим образцом русского фрегата завершающих стадий парусной эпохи является теория 44-пушечных «богинь»: «Аврора», «Диана», «Паллада» и т. д., построенных на охтинской верфи по проекту выдающегося морского корабела полковника Вениамина Стокке. Несмотря на название «44-пушечные», в зависимости от ситуации эти суда могли нести от 52 до 56 мощных орудий, развивая при этом среднюю скорость в 12 узлов.

Американские фрегаты

Как это ни странно, но самые совершенные фрегаты были созданы не в Европе, а в Соединенных Штатах Америки. И это далеко не случайно.

Фрегат стал первым боевым кораблем, поступившим на вооружение молодого военно-морского флота США. Уже в 1778 г. в Амерсби (штат Мэриленд) был построен первый 36-пушечный американский фрегат «Альянс». В результате миссии Бенджамина Франклина во Францию там на деньги частных лиц удалось приобрести несколько боевых кораблей, включая два фрегата: 42-пушечный «Бон Ришар» и 32-пушечный «Палас». Командовать новоиспеченным отрядом конгресс назначил молодого, но уже опытного моряка Джона Поля Джонса (1747-1792 гг.), ставшего по праву отцом военного флота США.

При знакомстве с современными американскими универсальными военными кораблями нельзя не заметить, что все они названы в честь лиц, которые хоть что-то сделали для флота США или хоть как-то прославили его. Причем в одном списке могут быть фамилии и знаменитых адмиралов, которых знает весь мир, и мало кому известных простых офицеров и даже матросов. А начало этой традиции положили события, имевшие место в самом начале XIX в., когда США впервые решили отстоять свои интересы за пределами собственной страны.

Долгое время судоходству практически всех стран, в том числе только-только ставшему на ноги американскому, угрожали североафриканские, или берберские, пираты. И вот в начале 1793 г. они захватили дюжину американских судов и потребовали за них гигантский выкуп — 1 млн долларов. Поскольку у правительства США таких денег не было, пришлось обратиться к ростовщикам.

И это вызвало бурю возмущения в обществе. Призыв «Лучше миллион на оборону, чем цент на дань» дошел и до Конгресса, который в 1794 г. принял программу строительства четырех 44-пушечных и трех 38-пушечных фрегатов. На них выделили 100 тысяч долларов, еще столько же было добровольно пожертвовано. И хотя на программу отводилось полтора года, реализовывать ее американцы не спешили и закончили лишь через 10 лет.

Правда, уже в 1801 г. все, что успели построить, отправили в Средиземное море. И здесь эскадра из трех фрегатов и 12-пушечного шлюпа под командованием командора Ричарда Дейла стала давать отпор пиратам. Поначалу все получалось. Но 31 октября 1803 г. фрегат «Филадельфия» под командованием Уильяма Бейнбриджа, погнавшись за пиратами, сел на мель прямо у входа в гавань Триполи. Экипаж сдался в плен, а новейший фрегат был захвачен пиратами, которые через два дня волею случая сняли его с мели. Дабы новейший боевой корабль не смог обратить орудия против своих же собратьев, маленький отряд добровольцев во главе с лейтенантом С. Дикейтором 4 февраля 1804 г. тайно проник в гавань Триполи на захваченной ранее у пиратов шебеке и сжег «Филадельфию».

Эту акцию знаменитый адмирал Г. Нельсон назвал «храбрейшим подвигом столетия». В честь юного лейтенанта, моментально ставшего капитаном 1-го ранга (кэптеном), в XX в. был назван эсминец флота США (равно как и в честь командующих американской средиземноморской эскадрой — Р. Дейла и его преемника Э. Пребла), а имя храброго неудачника У. Бейнбриджа увековечено в названии атомного крейсера, лишь недавно покинувшего списки американского флота.

Берберская кампания, которую в 1805 г. закончили компромиссом (экипаж Бейнбриджа был отпущен, но США продолжили ежегодно выплачивать пиратам дань — 60 тыс. долларов), показала, что бойкое американское судоходство в Атлантике, Карибском и Средиземноморском бассейнах следует качественно защищать. Поскольку вопрос о линейных кораблях решался крайне медленно и неохотно, американские адмиралы решили обойтись универсальными фрегатами, вот только по характеристикам они должны были быть лучшими в мире.

Создатель американских, или бостонских, фрегатов Джошуа Хамфрейс заложил в них принцип, который в 1920-х гг. привел к созданию знаменитых немецких «карманных» линкоров: «Быть быстрее более сильного и сильнее более быстрого противника». Но как это сделать на парусном корабле, причем среднего водоизмещения и размеров, конструкция которого и так достигала видимых пределов совершенствования?

Понимая это, Д. Хамфрейс пошел на радикальное увеличение длины корпусов запланированных к строительству американских фрегатов. В то время экспериментировали с удлинением корпусов лишь французы, сохраняя свои методы в строжайшем секрете. Однако с учетом разнобоя французских длинных кораблей было очевидно, что четкой и выверенной технологии, кораблестроители с Сены и Луары не имеют. Потому американским конструкторам пришлось искать свои решения. И они их нашли.

Прежде всего Д. Хамфрейс выбрал особый строительный материал — крайне прочный и долговечный белый американский, или виргинский, дуб — заветную мечту европейских кораблестроителей. На строительство каждого фрегата, ушло до 4 000 стволов этих реликтовых деревьев. Все связи на корабле решено было выполнять с помощью хоть дорогих, но также долговечных и не подверженных коррозии медных гвоздей. А набор на фрегатах с использованием указанных строительных материалов решено было ставить такой же как и на линейных кораблях.

Этим убивали сразу двух зайцев: во-первых, укрепляли конструкцию фрегатов, а во-вторых, отрабатывали технологию строительства мощных линейных кораблей, которых, правда, было построено очень мало.

Все эти меры позволили Д. Хамфрейсу пойти на резкое увеличение длины изящных и прочных фрегатских корпусов на 15 м по сравнению с принятыми тогда в Европе стандартами. В итоге длина бостонских фрегатов соотносилась с шириной почти как 5:1, что в сочетании с совершенным парусным вооружением (мачты высотой 56 м и общая площадь парусов почти в 4 000 м2 при длине корпуса корабля между штевнями 62 м и ширине 13,6 м) обеспечивало скорость до 14 узлов (лучший русский фрегат «Паллада» — более 12 узлов).

Правда, управлять кораблем с такой парусностью было очень непросто, однако американские фрегаты даже на спокойной воде и в слабый ветер развивали скорость 4-5 узлов.

Американские фрегаты, как правило, проектировались на 44 орудия, но их конструкция позволяла всегда ставить от 50 до 70 пушек 12- и 24-фунтовых. При этом, понимая, что американским морякам, возможно, придется столкнуться с линейными кораблями европейских стран, на фрегаты ставили исключительно длинноствольные, а значит, и дальнобойные орудия, а артиллеристов учили быстро и прицельно стрелять, причем на колоссальную по тем временам дистанцию — 2 км.

Будет интересно: Балтийский морской флот

И хотя сами пушки были сделаны из низкокачественного металла (единственный известный недостаток бостонских фрегатов), американские артиллеристы стали помещать заряды в прообраз будущих гильз, чем резко увеличили скорострельность своих орудий. Эти решения оказались полностью оправданными.

В 1812-1814 гг. шла англо-американская война. Хотя ее масштаб никак не походил на грандиозные события наполеоновских войн, бушевавших тогда в Европе, американские моряки на своих фрегатах вынуждены были воевать с английскими линейными кораблями и вышли победителями именно из-за превосходства в артиллерии и скорости.

Бостонские фрегаты пользовались любовью американских моряков многих поколений, даже несмотря на то, что условия службы на них были далеко не идеальными. Так, по проекту экипаж фрегатов должен был включать 378 матросов и офицеров, а реально он составлял 490 персон.

Впрочем, добротно построенные фрегаты Джошуа Хамфрейса без проблем служили по 50 и более лет. А самый известный из них — «Конститьюшн», построенный в 1797 г. и прослуживший более 150 лет, до нынешнего дня числится в списках военно-морского флота США. Он до сих пор является полностью действующим, хотя с 1947 г. одновременно числится как корабль-музей в Бостоне.

Источник: “Парусники. История парусных судов от Античности до наших дней” Поспелов А. С.