Управление крупнотоннажным судном во время постановки его к причалу и отхода от него требует высокого мастерства и хорошо продуманной техники маневрирования. Маневр швартовки в условиях ограниченных площадей (в большинстве портов) свободного маневрирования и больших инерционных сил для крупнотоннажных судов представляет сложную навигационную задачу, сопряженную с риском аварии, а тем самым и риском крупных материальных потерь.

По характеру выполняемых маневров процесс швартовки можно разделить на два этапа: подход к причалу и сближение с причалом.

Общие положения

Судоводителю, управляющему крупнотоннажным судном, при подходе к причалу необходимо знать схему снижения скорости и очень хорошо представлять возможности изменения поступательного движения с учетом самых различных действующих на судно факторов. Для обеспечения безопасности швартовки крупнотоннажных судов требуется применение буксирных судовМорские буксирные суда, классификация и виды и наличие информации о продольной и поперечной составляющих скоростей движения.

Изучение опыта швартовки крупнотоннажных танкеров и нефтерудовозов в нашей стране и за рубежом показало, что с точки зрения обеспечения безопасности маневров швартовки наиболее целесообразным является использование четырех буксиров, оборудованных крыльчатыми движителями или двумя винтами регулируемого шага и установленными в носовой части судна буксирными лебедками с дистанционным управлением из рубки буксировщика. Применение таких буксировщиков позволяет отказаться от более опасной буксировки на тросе крупнотоннажного судна как к месту расположения причала, так и при сближении с причалом и перейти к толканию (при работе «на укол» и «под бортом»), при котором буксировщики имеют непосредственный контакт с корпусом судна и способны быстро изменять направление и величину силы упора как на переднем, так и заднем ходу. Как известно, буксировщики с крыльчатыми движителями или с двумя двигателями с винтами регулируемого шага имеют наиболее высокую маневренность, и при заднем ходе у них сила упора почти такая же, как и на переднем ходу.

Источник: www.shipspotting.com

Большое распространение для обеспечения швартовки в портах Японии, Канады, Бразилии, Италии и других стран получили буксировщики со следующими характеристиками:

- валовой регистровый тоннаж 200 т, главные измерения;

- L × B × T = 27 × 8,6 × 2,6 м;

- главные двигатели 883 кВт × 2 с общим тяговым усилием на переднем ходу 36 т;

- на заднем ходу 33 т;

- движители – винты регулируемого шага.

В России для обеспечения швартовки крупнотоннажных танкеров применяются буксировщики мощностью 1 693 кВт и 3 680 кВт.

Во многих портах современные специально сконструированные для обработки крупнотоннажных судов причалы имеют на подходе к ним прямолинейные участки фарватера, это облегчает и ускоряет процесс швартовки крупнотоннажных судов.

Схема снижения скорости судна при подходе к причалу. При маневрировании судном при входе в порт и при подходе к причалу судоводитель, как правило, руководствуется накопленным опытом и интуицией, однако при маневрировании крупнотоннажными судами невозможно таким образом обеспечить безопасное управление судном, необходимо еще до выполнения маневрирования произвести расчеты.

Если фарватер на подходе к причалу прямолинеен, то основой расчетов по маневрированию должно быть определение схемы снижения скорости судна. В процессе подхода к причалу скорость хода обычно снижается с 9-10 уз до нуля. Во время снижения скорости судно не должно терять управляемости и погасить скорость в положении, когда диаметральная плоскость судна (линия курса) параллельная причальной линии (стенки или мола). Остановка производится на траверзе причала на расстоянии от него около одной длины судна (200-300 м). При использовании двигателей судна их маневренные режимы работы бывают следующими:

- средний ход вперед (10 уз);

- малый ход вперед;

- самый малый ход вперед;

- стоп;

- а затем при приближении на расстоянии (1-1,5) L до места остановки двигателю дается задний ход для погашения инерции судна.

Во время движения судна самым малым ходом или после остановки двигателя к борту судна обычно подходят буксировщики (кантовщики), которые на конечном этапе остановки оказывают помощь как в гашении инерции, так и в обеспечении управляемости, а также обеспечении безопасного сближения крупнотоннажного судна с причалом.

Источник: www.shipspotting.com

Для условий, когда течение и ветер отсутствуют, уравнение движения судна на переднем ходу выражается формулой “Дифференциальное уравнение, описывающее движение судна”Движение судна постоянным курсом при изменении режимов работы движителей, а величину изменения скорости и пройденного расстояния после уменьшения оборотов движителя можно определить по формулам “Определение закона изменения скорости”Движение судна постоянным курсом при изменении режимов работы движителей и “Определение постоянной интегрирования”Движение судна постоянным курсом при изменении режимов работы движителей. При следовании внутри порта будем считать скорость на полном ходу равной 10 уз, на среднем ходу 8 уз, на малом ходу 6 уз, на самом малом ходу 5 уз.

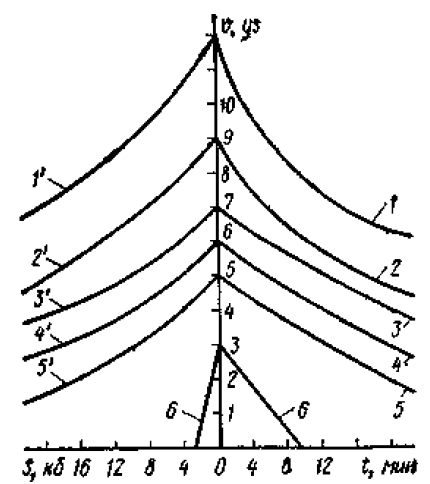

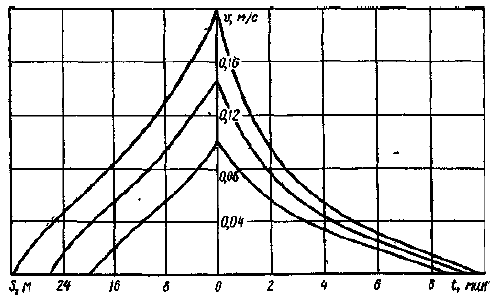

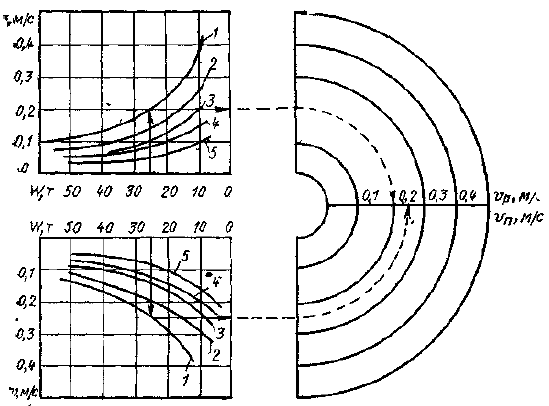

На рис. 1 приведены графики для расчета схемы снижения скорости судов, водоизмещением 125 тыс. т со скорости 11 уз до 5 уз путем уменьшения оборотов двигателя до оборотов малого переднего хода.

1, 2 – уменьшение скорости при снижении числа оборотов с полно го и среднего маневренного хода до самого малого; 1′, 2 – соответственно изменение пройденного расстояния; 3′, 4′, 5′ – уменьшение скорости при остановке двигателя; 3, 4, 5 – соответственно изменение пройденного расстояния; 6 – уменьшение скорости при торможении на малом заднем ходу; 6′ – соответственно изменение пройденного расстояния

При снижении скорости в рассматриваемом случае команду «самый малый ход вперед» и «стоп» следует отдавать после повышения скорости установленной предыдущей командой на 0,5 уз:

- иначе говоря, при достижении скорости 8,5 уз подается команда «малый вперед», скорости 6,5 уз – «самый малый ход вперед»;

- скорости 5,5 уз – «стоп».

На графике приведены кривые линии, рассчитанные по формулам Оптимальные способы торможения судов“Определение закона изменения скорости пассивного торможения” и Оптимальные способы торможения судов“Выражение для определения закона изменения пути”, показывающие изменение скорости и проходимого пути для судна водоизмещением 125 тыс. т после команды «стоп».

При остановке судна до подхода к траверзу причала движителю, дается задний ход, при этом путь, проходимый судном, выраженный в длинах судна L, можно определить по формуле:

где:

- v0 – скорость, с которой начинается торможение, м/с.

Время торможения можно определить при движении на малых скоростях по приближенной формуле:

где:

- tт – время торможения, с;

- Sт – путь торможения в длинах судна [по формуле (1)]

- v0 – скорость судна, с которой начинается торможение работой движителя на малый задний ход, м/с.

Для изучения фактической схемы снижения скоростей при подходе к причалу различных судов, управляемых различными судоводителями, в различных портах К. Хара были произведены натурные измерения, при которых позиции судов определяли с помощью Береговой радиолокационной станции (БРЛС) через 1 мин и с помощью видеомагнитофонов через 15 с. Проинтегрировав выражение полученной скорости, можно определить расстояние до причала D.

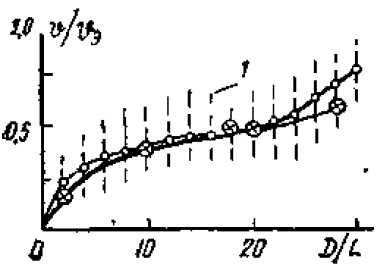

В 1982 г. производилось изучение скоростей при подходе к причалу Шесхарис порта Новороссийск судов водоизмещением 125 тыс. т. Измерения производились с помощью судовой РЛС. Известно, что на снижение скорости оказывают влияние условия рельефа порта, класс судна, его водоизмещение, воздействие внешних сил. В качестве критериев сравнения были приняты безразмерная скорость (v/vэ) – отношение скорости подхода к причалу к эксплуатационной скорости vэ и отношение расстояния до причала D к длине судна (D/L).

На рис. 2 графически показана схема снижения скорости сухогрузных судовСпециализированные суда для перевозки сухих грузов при подходе к причалам в портах Кобе и Новороссийск. Валовая вместимость судов в порту Кобе была в пределах от 3 тыс. до 12 тыс. рег. т, в порту Новороссийск – 125 тыс. т. В среднем схемы снижения скоростей близки друг к другу.

К. Хара предложил следующую математическую модель снижения скорости при подходе к причалу:

На участке пути, где D/L = 20, значения предложенной формулы и фактических измерений хорошо совпадают у судов с водоизмещением до 12 тыс. т. Как видно из рис. 2, для судов водоизмещением 125 тыс. т формула К. Хара дает значительно завышенные скорости, которые на расстоянии от причала 10L составляют порядка 25 %. Поэтому логарифмический закон снижения скорости становится неприемлемым.

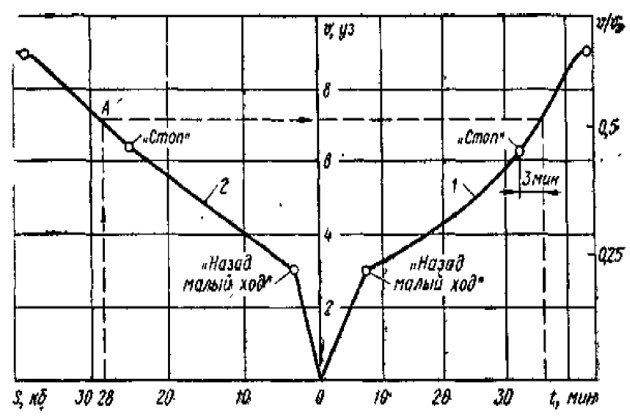

На рис. 3 приведены графики снижения скорости судна водоизмещением 125 тыс. т при подходе к причалу Шесхарис порта Новороссийск без использования буксиров при штилевой погоде. Моменты времени изменения режима работы двигателя соответствуют фактическим, а изменения скорости определены по формулам “Определение закона изменения скорости”Движение судна постоянным курсом при изменении режимов работы движителей, “Определение постоянной интегрирования”Движение судна постоянным курсом при изменении режимов работы движителей и Оптимальные способы торможения судов“Выражение для определения закона изменения пути”, т. е. по времени натурный процесс точно соответствует фактическому. Совпадает также и величина скоростей в точках, где производились реверсы двигателя.

Теплоход шел по акватории порта со скоростью 9 уз. На расстоянии 39 кб от причала (D/L = 30) обороты двигателя на 5 мин были снижены до малого, а затем да 4 мин до самого малого хода (40 мин-1), и судно прошло путь, равный 14 кб. Затем двигатель был остановлен, когда скорость судна была равна 6,3 уз и судно находилось от причала на расстоянии 21 кб (D/L = 15,8). В течение 25 мин судно двигалось с остановленным двигателем и прошло за это время путь в 22 кб, снизив скорость до 3 уз. Затем, на расстоянии 3 кб от причала двигатель несколько раз периодически включался на самый малый и малый ход и судно через 9 мин остановилось на траверзе причала на расстоянии до него отсело 100 м.

Приведенная схема снижения скорости может быть использована для контроля за ходом маневра подхода к причалу судов данного типа, так как позволяет по измеренному с помощью РЛС расстоянию до причала (места остановки) определить плановую скорость и, сравнив ее с фактической, установить степень расхождения и принять меры к ее устранению. Кроме того, схема позволяет установить расстояние до причала, на котором необходимо начать снижение оборотов двигателя, его остановку или реверсирование. Например, по РЛС определили, что расстояние до причала (места остановки) 28 кб. Из цифры 28 кб на левой половине графика восстанавливаем перпендикуляр и, проведя из точки А параллельную линию до пересечения с осью ординат, устанавливаем, что плановая скорость должна равняться 7,1 уз. Сравнив ее с показателями лага, убеждаемся, что если двигатель работает на оборотах самого хода, то процесс подхода идет нормально и через 3 мин нужно остановить двигатель. Следует отметить, что в реальной обстановке изменяются гидрометеорологические условия и загрузка судна и т. д., поэтому графики снижения скорости следует рассматривать как ориентировочные. В то же время надо отметить, что в предлагаемой схеме снижения скорости в любой момент времени в распоряжении судоводителя имеется значительный запас мощности двигателя, который можно использовать для корректировки скорости при подходе к месту остановки.

Для разработки схемы снижения скорости можно использовать графики, аналогичные приведенным на рис. 3. Как видно из приведенной схемы снижения скорости, около 50 % времени при подходе к причалу крупнотоннажный танкер вынужден двигаться с оставленным двигателями. При этом он имеет или очень плохую в начале периода или нулевую поворотливость. Стало быть при бортовых ветрах 4-5 баллов и более или при наличии течений, направленных под углом к оси подходного фарватера, или, если подходной фарватер на расстоянии до причала менее 1,5 мили имеет криволинейные очертания, требующие изменения курса судна, подход к причалу такого судна без посторонней помощи становится практически невозможным. Поэтому, как правило, подход к причалу производится с помощью буксировщиков.

Предлагается к прочтению: Управление крупнотоннажными судами при постановке на якорь, швартовке к монобую

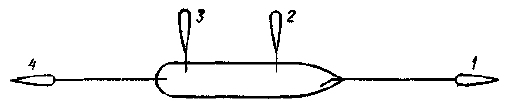

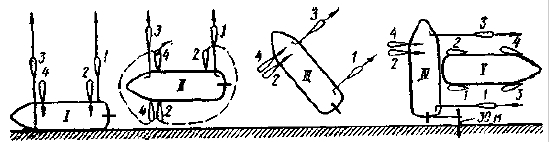

На расстоянии до причала 1,5-2 мили, когда скорость судна снижена до самого малого хода (5-6 уз), к борту судна от правой и левой кромок фарватера подходят четыре однотипных буксировщика 1, 2, 8, 4 (рис. 4, в), которые подают буксирный трос с носовой буксирной лебедки на носовые и кормовые кнехты крупнотоннажного судна, двигатель которого останавливают. Подача осуществляется с помощью бросательного конца, который крепится к огону буксирного троса. Таким образом, на подачу и крепление буксирного троса затрачивается незначительное время. Затем буксировщики, заняв положение вдоль борта и выбрав втугую буксирный трос, по команде с мостика осуществляют гашение инерции крупнотоннажного судна работой движителей на задний ход.

При этом для необходимых небольших изменений курса создаются различные силы упора буксировщиков со стороны одного и другого борта. При более крутых поворотах движители буксировщиков со стороны борта, в сторону которого делается поворот, останавливаются. При крутом повороте влево движителям буксировщиков правого борта дается полный ход вперед, а буксировщики левого борта работают на задний полный ход. Кроме того, в любой момент в состоянии готовности находится и двигатель крупнотоннажного судна. При необходимости буксировщик может развернуться перпендикулярно борту судна. Таким образом, вплоть до полной остановки судна, поворотливость крупнотоннажного судна обеспечивается буксировщиками.

Управление судном при сближении с причалом

После остановки крупнотоннажного судна на траверзе причала на расстоянии от него 100-150 м (рис. 4, б) начинается процесс сближения с причалом, при этом диаметральная плоскость судна должна быть параллельна причальной линии или располагаться под минимальным углом. При посещении порта следует записывать истинный курс судна, стоящего у причала, с тем, чтобы при повторных заходах по величине истинного курса контролировать параллельность диаметральной плоскости судна причальной линии. Скорость движения судна лагом является важнейшим фактором, обеспечивающим безопасность маневра.

Как показано на рис. 4, после остановки судна буксировщики 2 и 4 со стороны борта, обращенного к причалу, переходят на противоположный борт и, не подавая швартовых, занимают положение, перпендикулярное борту крупнотоннажного судна, и начинают работу на «укол», т. е. толкание судна лагом к причалу. Затем буксировщики 1 и 3, потравив буксирный трос с носовой буксирной лебедки до 70 м, отходят от борта судна и занимают положение перпендикулярно борту судна, работая движителем на самый малый ход «назад», держа все время буксирный трос втугую. Расстояние в 70 м до борта судна необходимо для того, чтобы достичь максимальной силы торможения, так как, если бы буксировщик стоял вблизи борта, особенно груженого крупнотоннажного судна, и работал движителем на задний ход, то сила упора движителей компенсировалась бы силой давления отбрасываемой движителем струи, и сила торможения была бы невелика.

Позиция буксировщиков, направление упора, указанное на рис. 4, б, в дальнейшем сохраняются вплоть до сближения крупнотоннажного судна с причалом вплотную (рис. 4, а). Так как буксировщики, работающие в паре, однотипны, то они обычно поддерживают одинаковую частоту вращения, которая в процессе сближения уточняется с тем, чтобы скорость сближения носа и кормы была одинакова.

В начале процесса сближения буксировщики 2 и 4 работают на оборотах полного переднего хода, т. е. сила упора значительно превышает силы упора двух буксировщиков, работающих на самый малый задний ход (1 и 3), т. е. 2FП. Х > 2FЗ. Х. После достижения допускаемой скорости сближения с причалом буксировщики 2 и 4 уменьшают обороты движителей до малого хода, т . е. их силы упора выравниваются с силами буксировщиков 1 и 3; 2FП. Х = 2FЗ. Х, и судно, замедляя скорость, движется в сторону причала по инерции. При приближении к причалу на расстояние 3-4 м буксировщики 1 и 3 увеличивают обороты движителей до полного заднего хода и их силы упора значительно превышают силы упора буксировщиков 2 и 4, т. е. 2FП. Х < 2FЗ. Х, и начинается процесс торможения скорости сближения с причалом, доводя ее до нуля на расстоянии около 1 м до причала. При этом обороты буксировщиков 1 и 3 и 2 и 4 регулируются в зависимости от скорости сближения судна с причалом. В непосредственной близости от причала подаются носовой и кормовой швартовные концы, а затем шпринги и прижимные. В процессе выбора швартовных тросов судно подводится вплотную к причалу. После закрепления швартовных тросов буксировщики отходят.

Рассматриваемая схема удобна тем, что практически мгновенно позволяет изменять как величину, так и направление управляющей силы, перпендикулярной борту судна, и в распоряжении судоводителя имеется возможность в случае появления ошибок или промахов, внезапных порывов ветра или обрывов буксирного троса компенсировать их. Однообразие схемы позволяет быстро приобрести опыт швартовки, а однотипность буксировщиков обеспечивает их взаимозаменяемость в процессе маневра и одинаковую скорбеть сближения носа и кормы.

При швартовке крупнотоннажных танкеров в порту Новороссийск применяется схема из четырех буксировщиков, при которой два буксировщика осуществляют буксировку с помощью буксирных тросов, поданных с носа и кормы судна (буксировщики по 2 300 л. с.), и два буксировщика располагаются в носовой и кормовой частях судна перпендикулярно борту крупнотоннажного судна, противоположного причалу.

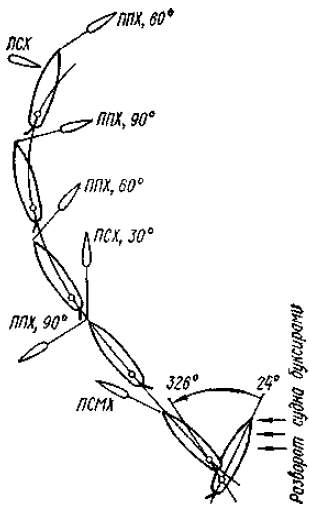

На рис. 5 показана схема расстановки буксиров, а на рис. 6 схема их работы и траектория движения судна при подходе к причалу «Шесхарис» танкера водоизмещением 125 тыс. т после съемки с якоря на расстоянии около 1,5 миль от причала.

Цифрами с градусами обозначены углы между диаметральной плоскостью судна и направлением буксирного троса. Режим работы буксиров обозначен на рис. 6 сокращенно:

- ППХ – полный передний ход;

- ПСХ – полный средний ход;

- ПСМ – полный средний малый.

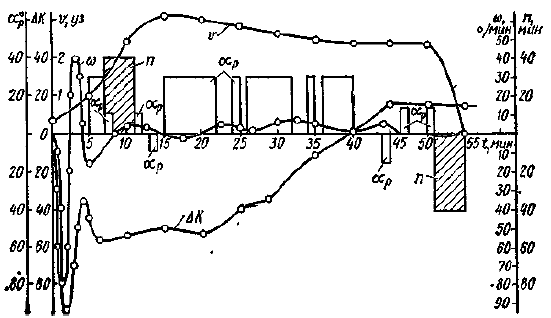

На рис. 7 показаны изменения скорости хода судна v курса ΔК, перекладок руля αр, угловой скорости ω и частоты вращения вала двигателя при подходе этого судна к причалу.

Максимальная скорость буксировки не превышала 3 уз, главный двигатель при подходе к траверзу причала включался для торможения суднаОптимальные способы торможения судов на самый малый задний ход в течение 4 мин.

При работе двигателя отклонение носа судна вправо компенсировалось работой буксировщика l (см. рис. 5). Сближение судна с причалом производилось работой буксиров 2 и 3 на полный передний ход в течение 4 мин, а затем на передний малый ход.

Судно было остановлено на расстоянии 5-7 м от причала, а затем после подачи швартовых было подтянуто к причалу. Движение судна при сближении с причалом лагом носит сложный характер, и его можно рассматривать как сумму поступательного перемещения центра тяжести со скоростью v0 и вращения вокруг вертикальной оси, проходящей через ц. т. судна, с угловой скоростью ω.

Контакт судна с отбойными устройствами причала происходит в общем случае в момент t0 под некоторым углом а к диаметральной плоскости судна. При этом скорость в точке контакта vk зависит от угловой скорости вращения и расстояния Rц. т до центра тяжести судна.

Если вращательное движение ω0 и угол α равны нулю, распределение нагрузки равномерно между отбойными устройствами и поэтому швартовка опасна.

Как показывают исследования, величина угловой скорости при сближении с причалом лагом у крупнотоннажных судов незначительна и не превышает 5-10°/мин, поэтому при расчете динамики сближения с причалом ею можно пренебречь. Тогда на основании системы уравнений Уравнения движения судна“Уравнения движения судна в неинерциальной системе отсчета” движение судна лагом при сближении с причалом будет описываться уравнением:

где:

- Fб – сила упора, создаваемая буксировщиком перпендикулярно борту («плюс» – при разгоне, «минус» – при торможении);

- Rуст – сила бортового сопротивления воды при движении лагом в установившемся режиме движения;

- vуст – —скорость движения лагом при установившемся движении;

- vл – скорость движения судна лагом.

Разделяя переменные и интегрируя уравнение, после несложных преобразований получим следующий закон изменения скорости при разгоне:

Закон изменения пройденного расстояния Sл при этом будет иметь вид:

В этих формулах обозначено

При движении лагом по инерции, когда 2Fб = 0, уравнение движения приобретает вид

После преобразований получим:

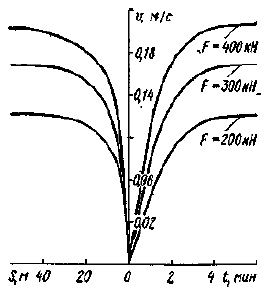

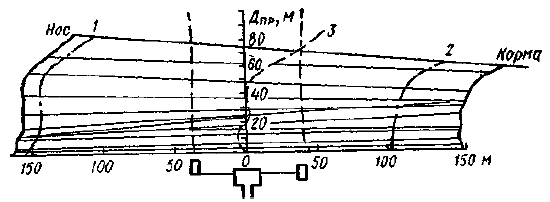

На рис. 4 показаны изменение скорости vл и пройденного расстояния при разгоне танкера типа «Крым» (длина 295 м, средняя осадка 2,0 м, водоизмещение 100 тыс. т) при толкающих усилиях 2FБ, равных 200, 300 и 400 кH. Установившаяся скорость перемещения лагом наступает через 4 мин и равна при толкающем усилий 200 кН – 0,12 м/с, при 300 кН – 0,16 м/с; при 400 кН – 0,20 м/с.

Соответственно танкер проходит 30-40 м. При определении динамики движения судна лагом и режима работы буксиров необходимо учитывать силы, действующие на судно от ветра и течения, которые будут усиливать или ослаблять действие сил упора буксиров. Например, для танкера с приведенными выше характеристиками конечная скорость перемещения лагом при ветре и течении со скоростью 0,10 м/с, которые действуют на тот же борт, что и толкающее усилие 600 кН от двух буксиров, будет равна 0,43 м/с (рис. 5).

Уменьшение толкающих усилий или полное прекращение работы буксиров вызывает снижение скорости, а по истечении некоторого времени его остановку. На рис. 6 приведены графики изменения скорости и расстояния при уменьшении силы упора буксировщиков до нуля, т. е. при пассивном торможении скорости перемещения лагом теплохода «Маршал Жуков». В рассмотренном примере танкер, имевший скорость перемещения лагом 0,20 м/с, остановится через 10 мин после прекращения работы буксиров, пройдя расстояние 32 м.

Приведенные графики позволяют решать задачу о выборе режима работы буксировщиков при сближении с причалом. В этом случае не следует подводить судно вплотную, надо остановить его на расстоянии 5-6 м, а уже потом осуществлять сближение вплотную с помощью буксиров. Для контроля скорости сближения на причалах устанавливаются измерители скоростей швартовки на специальном табло, в которых указываются как скорость сближения носа и кормы судна, так и расстояние до причала.

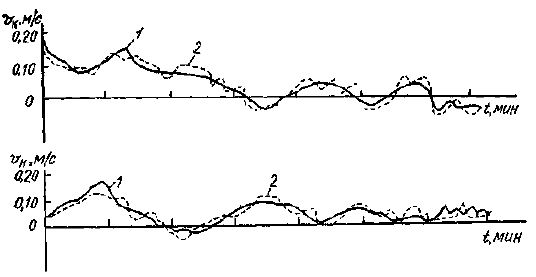

Одним из способов измерения скоростей движения лагом при сближении судна с причалом может быть система доплеровских гидроакустических лагов типа «Онега», ДН-10, МХ-8801, TSM-5710 и другие, которые измеряют скорость с погрешностью, не превышающей 1 %. На рис. 7 и рис. 8 приведены схема швартовки и результаты измерений скорости танкера «Такакура-мару» водоизмещением 271 тыс. т в порту Кинре, записанная с помощью гидроакустического доплер-лага типа DN-10 и измерителем скорости на причале. При этом показания последнего были пересчитаны с учетом разницы расположения датчиков скорости на судне. Сравнительные данные показывают, что системы гидроакустических доплеровских лагов могут с успехом заменить измерители скорости на причале, вполне пригодны для контроля скорости сближения судна лагом во время швартовки.

1, 2, 3 – траектории перемещения корпуса судна

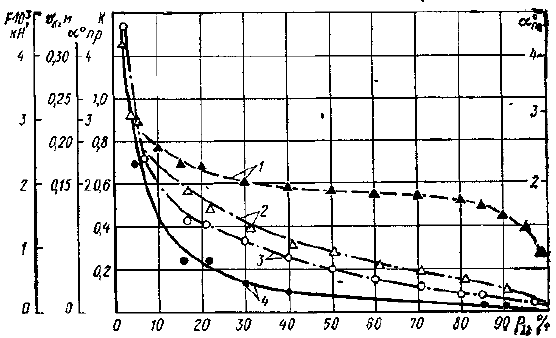

По исследованиям, проведенным В. И. Гапоненко в порту Новороссийск, средняя скорость при контакте танкеров водоизмещением от 10 до 80 тыс. т составляет 0,05 м/с. Однако в отдельных случаях скорости при контакте с причалом достигали 0,20-0,34 м/с. Величина угла апр между диаметральной плоскостью судна я причальной линией изменялась от 0 до 4°30′, а среднее значение составило 0°42′. Если нагрузка от навала на причал сосредоточивается на одном или незначительном числе отбойных устройствСпасательные и другие устройства буксирных судов, возможны случаи повреждения борта или причального сооружения.

(vk – скорость кормы; vH – скорость носа)

На рис. 9 приведены функции обеспеченности основных параметров швартовки танкеров в момент контакта с причалом, полученные В. И. Гапоненко. 50 % швартовок производилось в условиях, когда нагрузка на причал не превышала 700 кН.

1 – относительное водоизмещение судна К = W/швWi; 2 – скорость о точки контакта судна с причалом; 3 – угол αпр между диаметральной плоскостью судна и причальной линией, 4 – нагрузка на причал F

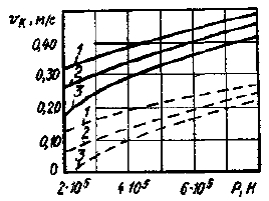

Предельно допускаемая скорость при касании судна к причалу может быть определена по формуле:

где:

- g – ускорение силы тяжести, м/с;

- Eк – критическое значение энергии отбойных устройств, причального сооружения и корпуса судна, Дж;

- k – коэффициент приведенной массы удара судна;

- Dc – водоизмещение судна в момент швартовки, т.

На рис. 10 приведены графики для определения рекомендуемых и предельных скоростей при сближении судна с причалом для судов с различным водоизмещением.

1 – сквозной конструкции с трапецеидальными резиновыми отбоями, глубина у причала 13 м; 2 – типа вертикальной станки с отбоями из резиновых пакетов с тремя трубами диаметром 300 мм, глубина у причала 11,5; 3 – сквозной конструкции с отбоями из резиновых пакетов с тремя трубами диаметром 300 мм, глубина у причала 13 м; 4 – сквозной конструкции с отбоями из двухрядных развесок резиновых труб диаметром 400 мм; 5 – типа вертикальной стенки с отбоями из однорядной развески резиновых труб диаметром 400 мм, глубина у причала 11,5 м

Отшвартовка судна

Отшвартовка менее сложный процесс по сравнению с подходом судна к причалу. Часто процесс отшвартовки связан с необходимостью разворота судна на 180°, чтобы лечь на обратный курс. При ограниченных габаритах по ширине акватории такой процесс представляет значительные сложности. В качестве примера рассмотрим отшвартовку нефтерудовоза «Маршал Жуков» в японском порту Кокура с помощью четырех (1, 2, 3, 4) буксировщиков.

Как показано в положении I (рис. 11), буксировщики подходят к борту судна и занимают те же положения, что и при швартовке судна (см. рис. 10). Буксировщики 2 и 4 работают на «укол» и препятствуют сдвигу судна вдоль причала или отхода от него под действием ветра во время выбирания швартовных тросов. Буксировщики 1 и 3 подают на кормовые и носовые кнехты огоны буксирных тросов, которые закреплены на барабанных носовых буксирных лебедках. К моменту выборки швартовных тросов буксировщики 1 и 3 дают полный задний ход и вытравливают буксирные тросы на 40-50 м. Судно лагом начинает медленно отходить от причала. После удаления от причала на 15-20 м буксировщики 4 и 2 переходят к противоположному борту судна, занимают положение II (см. рис. 1) и дают полный ход вперед, работая на «укол». Если после разворота судна предусматривается сопровождение судна по фарватеру, то буксировщик 4 подает огон буксирного троса, и его закрепляют на носовых кнехтах. Под действием сил упора трех буксировщиков, работающих на полном ходу, судно начинает быстро разворачиваться (положение III).

Кормовая часть судна, удерживаемая буксировщиком 1, медленно перемещается вдоль причала на расстоянии от него около 30 м и к моменту разворота на 90° проходит руль вдоль причала около половины длины судна (положение IV). После разворота на 130 и 140° буксировщики останавливают двигатели и дальнейший разворот судна практически на одном месте происходит по инерции. Затем буксировщики 1 и 3 выбирают буксирный трос и подтягиваются к борту судна. Буксировщик 2 перемещается вдоль борта судна и подает огон буксирного троса на кормовые кнехты, и все буксировщики дают малый ход вперед, начиная проводку судна по фарватеру (положение V). Если предусматривается выход без их помощи, то буксировщики отходят от борта судна, которое дает машине передний ход.

После разворота на 180° судно оказывается удаленным от причала на расстояние немногим более половины длины судна, т. е. для разворота требуется ширина акватории около 1,2L. Разворот судна на 180° происходит приблизительно в течение 10 мин.