Средства вычислительной техники стали основой систем автоматизации управления, связи, хранения и обработки информации, в том числе и на судах. Большая доля в использовании вычислительной техники приходится на персональные компьютеры (Personal Computer – PC). На основе персональных компьютеров разрабатываются судовые станции GMDSS, системы электронной картографии Электронная картографическая навигационная информационная система (ECDIS), контроля погрузки и остойчивости судна, системы управления энергетической установкой и судовые офисные системы. Для успешного технического обслуживания необходимо изучить персональный компьютер.

В архитектуре PC можно выделить две стороны – аппаратное и программное обеспечение. Аппаратное обеспечение (hardware) – это физические устройства и электронные компонентны, составляющие сам компьютер. Программное обеспечение (software) – это те программы, которые обеспечивают согласованную работу аппаратуры и решение прикладных задач пользователя. В настоящем курсе рассмотрены аппаратные средства и программы обслуживания аппаратуры. Здесь же рассмотрены основные принципы построения и использования локальных вычислительных сетей.

Аппаратное обеспечение персональных компьютеров

В составе PC можно выделить три основных компонента: системный блок, клавиатуру и монитор. В системном блоке находятся все основные элементы: блок питания, материнская плата, дополнительные платы (платы расширения), приводы накопителей (дисководов). Клавиатура – универсальное средство ввода информации в компьютер пользователем. Монитор является универсальным средством вывода информации (текстовой и графической) для пользователя. Эти основные компоненты соединяются друг с другом посредством специальных кабелей с разъемами и обеспечивают ввод, обработку и вывод информации.

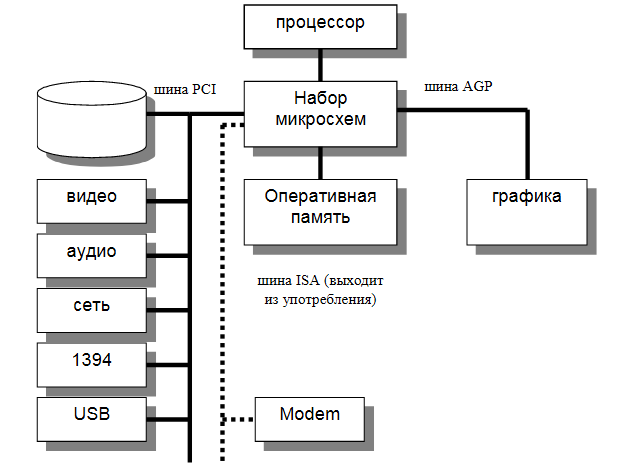

Основой IBM PC является открытая архитектура, основанная на наличии общей шины передачи данных и разъемов расширения для подключения разнообразных дополнительных устройств. Схема современного варианта открытой архитектуры IBM PC показана на Рис. 1.

Системный блок

Корпус и питание

От типа корпуса системного блока зависят, в частности, размеры и размещение системной платы, минимальная мощность блока питания и максимальное количество устанавливаемых приводов накопителей. В корпусе компьютера смонтирован блок питания. Причем, габаритные размеры такого блока соответствуют типу корпуса. Поэтому при замене блока питания следует иметь в виду, что, например, блок питания для корпуса типа desktop не соответствует размерам корпуса типа slimline. Кроме того, мощность источника питания компьютера должна полностью и даже с некоторым запасом обеспечивать энергопотребление всех подключенных к нему устройств. Мощности блоков питания варьируют от 100-150 до 300-330 Вт. Большинство электронных компонентов компьютера требуют напряжения питания “+5 В” , двигатели накопителей – “+12 В”, некоторые другие устройства – “-5 В“ и “-12 В”. Процесоры требуют напряжения питания +1,3..3,2 В. Для подключения питания к системной плате обычно используются два 6-контактных разъема (реже- один общий). Для питания накопителей предназначены 4-контактные разъемы: два контакта “земля” (черные проводники) и два контакта “+5 В” и “+12 В” – соответственно красный и желтый проводники.

В согласно существующим стандартам системных плат AT и ATX в настоящее время корпуса РС также делятся на корпуса типа AT и корпуса типа ATX . В последних (более современных) изменено расположение разъемов на задней панели, а также установлен блок питания, который может вырабатывать напряжение +3,3 В.

Системная (материнская) плата

Системная плата компьютера является его основным элементом. Она представляет собой печатную плату, на которой находятся все основные электронные компоненты: микропроцессор, память (постоянная, оперативная, кэш), кварцевый резонатор, набор вспомогательных микросхем, разъемы расширения и питания, а также разъемы для подключения клавиатуры и мыши.

Cуществуют PC, у которых на одной системной печатной плате сосредоточены все элементы, необходимые для его работы. Это так называемые платы All-In-One. Однако у большинства персональных компьютеров системные платы содержат лишь основные узлы, а элементы связи с монитором и другими периферийными устройствами отсутствуют. Эти элементы располагаются на отдельных печатных платах, которые вставляются в специальные разъемы расширения, предусмотренные для этого на системной плате.

Дополнительные платы называют дочерними, а системную плату – материнской. Функциональные устройства, расположенные на дочерних платах, называют контроллерами или адаптерами, а сами дочерние платы – платами расширения.

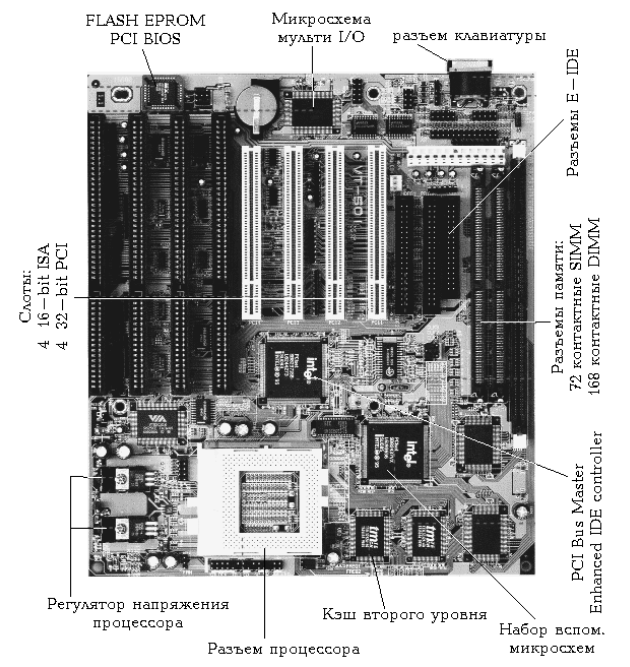

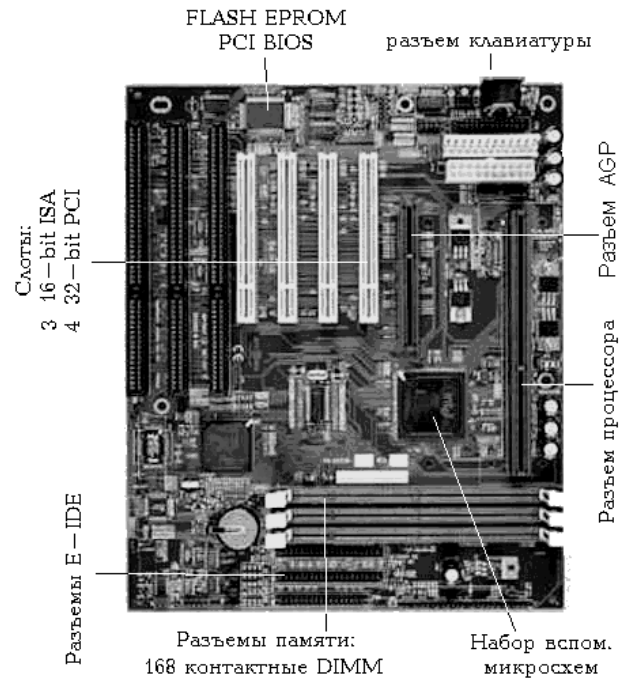

В настоящее время в персональных компьютерах используются материнские платы двух основных стандартов:

- АТ (показана на Рис. 2);

- и ATX (показана на Рис. 3).

Причем, стандарт ATX является современным стандартом на системные платы.

Системные платы стандарта ATX расположены длинной стороной вдоль задней кромки системного блока, что позволяет установить большее количество плат расширения, имеют один разъем для питания (а не два, как у плат АТ) и требуют наличия дополнительного источника напряжения +3,3 В. Поэтому платы стандарта АТХ устанавливаются в корпуса, поддерживающие стандарт АТХ с источником питания, обеспечивающим указанное напряжение.

Большинство современных плат для процессоров Pentium II,III выполняются в стандарте АТХ.

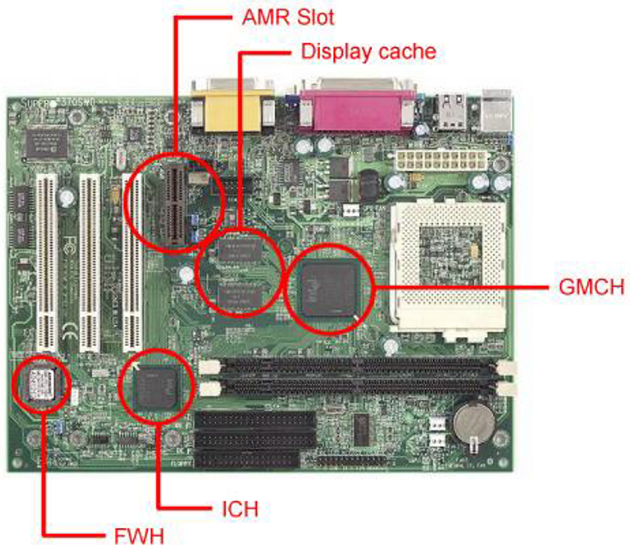

Чипсет

Чипсет – набор микросхем, который находится на системной плате и обеспечивает связь всех электронных компонентов на ней. (пример на Рис. 4).

Характеристики чипсета определяют все функциональные особенности системной платы:

- частоту системной шины;

- тип и количество поддерживаемых процесоров;

- тип и максимальный объем оперативной памяти;

- максимальный объем кэшируемой памяти;

- поддержку интерфейсов USB, AGP и т.п.

Поэтому все системные платы определяются маркой установленного на них чипсета. Основные производители чипсетов – фирмы Intel, Ali, VIA.

Предлагается к прочтению: Планирование перехода

В Таблице 1 даны основные наборы микросхем фирмы Intel для РС.

| Таблица 1. Чипсеты фирмы Intel | |||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Chipset | Поддерживаемый процессор | сист.шина, МГц | поддерж.память | AGP | Примечания | ||||

| 66 | 100 | 133 | EDO | SDRAM | RDRAM | ||||

| 430 FX | Pentium | * | * | ||||||

| 430 VX | Pentium | * | * | * | |||||

| 430 HX | Pentium | * | * | ||||||

| 430 TX | Pentium MMX | * | * | * | |||||

| 430 FX | Pentium Pro | * | * | ||||||

| 440 LX | Pentium II | * | * | * | |||||

| 440 EX | Celeron | * | * | * | |||||

| 440 BX | Pentium II | * | * | * | 2x | ||||

| 440 GX | Pentium II | * | * | * | 2x | ||||

| 450 NX | Pentium II Xeon | * | * | * | 2x | До 4 проц. | |||

| Intel 810 | Celeron | * | * | * | – | Видео/интегр. | |||

| Intel 810e | Pentium III | * | * | * | * | – | Видео/интегр. | ||

| Intel 820 | Pentium III | * | * | * | * | 4x | |||

Центральный процессор

Общие сведения о микропроцессорах

Процессор (CPU – Central Processor Unit) является одним из важнейших элементов любого компьютера. Его назначение, управление работой всех остальных компонентов компьютера и решение конкретных прикладных задач. Характеристики процессора в основном определяют возможности всей вычислительной системы. Процессор представляет собой сверхбольшую интегральную схему (chip), реализованную в едином полупроводниковом кристалле.

Процессор включает в себя:

- арифметико-логическое (исполнительное) устройство;

- блок управления;

- кэш память.

Они характеризуются скоростью (тактовой частотой), разрядностью (внутренней и внешней), архитектурой и набором команд. С внешними устройствами процессор может общаться благодаря шинам адреса, данных и управления, выведенным на специальные контакты корпуса микросхемы. При этом разрядность внутренних регистров процессора может не совпадать с количеством внешних выводов для линий данных. Объем физически адресуемой процессором памяти однозначно определяется разрядностью внешней шины адреса как 2 в степени N, где N – количество адресных линий.

Процессоры Intel

Фирма Intel (INTegrated ELectronics) – признанный лидер в производстве процессоров для персональных компьютеров. Она является одной из первых фирм, начавших производство однокристальных микропроцессоров для РС, и ее успеху на рынке способствовало тесное сотрудничество с фирмой IBM. Первые IBM PC выпускались именно с процессором Intel. В настоящее время архитектура процессоров этой фирмы (точнее, архитектура х86) является стандартом для всех других производителей. В PC применяются процессоры совместимые с процессорами Intel. Все старшие модели процессоров включают в себя системы команд и архитектуры более ранних моделей, обеспечивая совместимость с ранее написанным программным обеспечением. В Таблица 2 приводится краткая характеристика процессоров Intel.

| Таблица 2. Характеристики процессоров Intel | ||||

|---|---|---|---|---|

| Модель | Год | Разрядность шины данных | Разрядность адресной шины | Частота, МГц |

| i8086 | 1978 | 16 | 16 | 4,77-8 |

| Стал использоваться в компьютерах Compaq DeskPro. Существенным достоинством является возможность адресации 1 Мбайта памяти. | ||||

| i8088 | 1979 | 8 | 16 | 4,77-8 |

| Модификация процессора i8086 для IBM PC/XT. Фирма IBM использовала этот процессор для своего первого персонального компьютера. Разрядность внешней шины данных по сравнению с процессором i8086 уменьшена вследствие того, что IBM PC/XT имели 8 разрядную шину данных. | ||||

| i80286 | 1982 | 16 | 24 | 8-12 |

| Появление этого процессора по времени совпало с созданием нового компьютера фирмы IBM-PC/AT. Мог работать в двух режимах – реальном (как обычный режим работы i8086/88) и защищенном (позволяющем обращаться к памяты выше 1 Мбайта и реализующем аппаратную поддержку многозадачности). 24-разрядная адресная шина позволяла физически адресовать до 16 Мбайт памяти. | ||||

| i80386DX | 1985 | 32 | 32 | 16 |

| Полностью 32-разрядная архитектура процессора позволяла физически адресовать 4 Гбайта памяти. Реализовано расширенное устройство управления памятью MMU (Memory Management Unit), реализующее механизм страничной переадресации. Процессор наряду с реальным и защищенным режимами работы (как i80286) обеспечивал работу в режиме виртуального процессора, в котором одновременно могли выполняться несколько задач, предназначенных для i8086 на виртуальных машинах. | ||||

| i80386SX | 1988 | 16 | 24 | 16 |

| Более дешевая модификация процессора i8038DX. Благодаря 24-разрядной адресной шине мог адресовать до 16 Мбайт памяти. Применение 16-разрядной внешней шины данных позволяла использовать этот процессор на IBM – PC/AT, имевших 16 линий данных. При этом обеспечивалась полная совместимость не только с процессорами i8086/88, i80286, но и с i80386DX. | ||||

| i486DX | 1989 | 32 | 32 | 25-50 |

| Впервые были объединены в одном чипе центральный процессор, сопроцессор и 8-Кбайтная кэш память. Использование конвейерной архитектуры позволило достичь четырехкратной производительности обычных 32-разрядных систем. Физически адресуемая память составляет 4 Гбайта. | ||||

| i486SX | 1991 | 32 | 32 | 25-50 |

| Более дешевая разновидность процессора i486DX. В нем заблокирован математический сопроцессор. | ||||

| i486DX2 | 1992 | 32 | 32 | 50-66 |

| Процессор включает в себя центральный процессор, математический сопроцессор и 8 Кбайтный кэш. Применение технологии 2 кратного умножения частоты позволило использовать процессоры с высокой внутренней тактовой частой 50(66) МГц на машинах с частотой 25-33 МГц, что на 60-70% повысило производительность компьютеров. | ||||

| i486SX2 | 1992 | 32 | 32 | 50-66 |

| Аналогичен i486DX2, но с заблокированным сопроцессором. | ||||

| i486DX4 | 1995 | 32 | 32 | 75-100 |

| Кэш память внутри процессора увеличена до 16 Кбайт. Использована технология 2.5 – 3 кратного умножения частоты, что позовляет устанавливать эти процессоры на платах частотой 25-33 МГц. | ||||

| Pentium | 1993 | 64 | 32 | 60-200 |

| Суперскалярная архитектура процессора содержит два независимо работающих пятиступенчатых блока исполнения. Это позволяет обрабатывать две инструкции за один такт работы. Имеет два раздельных кэш первого уровня (L1): для команд и для данных. Используется дополнительная кэш-память – буфер меток перехода (BTB-Branch Target Buffer) позволяющая динамически предсказывать переходы в исполняемых программах. Реализовано конвейерное выполнение арифметических операций с плавающей точкой. | ||||

| Pentium MMX | 1995 | 64 | 32 | 166-233 |

| Имеет улучшенную микроархитектуру по сравнению с процессором Pentium. удвоены кэш данных и кэш кода до 16 Кбайт каждая; улучшен механизм предсказания ветвления; улучшенная конвейерная обработка; более глубокие буферы записи; поддержка технологии MMX, предназначенной для улучшения работы процессора с 2D и 3D графическими, мультимедийными и коммуникационными приложениями. | ||||

| Pentium Pro | 1995 | 64 | 32 | 150-300 |

| В корпусе микросхемы размещены два кристалла; сам процессор и кэш-память второго уровня (L2 кэш – 256 или 512 Кбайт). В основе архитектуры процессора заложено использование стедующих технологий: многократное предсказание ветвления (multiple branch prediction), анализ потоков данных (data flow analysis) и эмуляция выполнения инструкций (speculative execution). Архитектура процессора позволяет создавать на его основе многопроцессорные системы (до 4х процессоров на одной шине). | ||||

| Pentium II Klamah | 1997 | 64 | 32 | 233-300 |

| Вместе с микросхемой кэш памяти устанавливается на специальной плате, заключенной в картридж и устанавливаемой в слот для процессора – Slot 1 (242 контактов) на материнской плате. Кэш 512К работает на частоте в половину меньшей, чем частота работы процессора. | ||||

| Celeron Covington | 1998 | 64 | 32 | 266-333 |

| Дешевая модификация Pentium II. Отсутствует кэш L2, что приводит к низкой производительности. Выполняется на отдельной плате, но не используется картридж. Устанавливается в Slot 1. | ||||

| Pentium II Xeon | 1998 | 64 | 32 | 400-500 |

| Кэш L2 увеличен до 1М и работает на тактовой частоте процессора. Устанавливается в Slot 2 (330 контактов). | ||||

| Celeron Mendosino | 1998 | 64 | 32 | 333-600 |

| Кэш L2 объемом 128 Кбайт работает с тактовой частотой процессора. Устанавливается в Socket 370. Частота системной шины 66 МГц. | ||||

| Pentium II Deschutes | 1999 | 64 | 32 | 350-450 |

| Кэш L2 объемом 512К работает на половине тактовой частоты процессора. Устанавливается в Slot 1. Частота системной шины 100 МГц. | ||||

| Pentium III Katmai | 1999 | 64 | 32 | 450-600 |

| L1-кэш – 32Кбайта (16-на данные, 16-на инструкции), L2-кэш – 512Кбайт. Расположен вне процессорного ядра, но в процессорном картридже, и работает на половинной частоте ядра. Реализована поддержка SSE – один конвейер, работающий с набором из 70-ти инструкций, оперирующих четырьмя парами вещественных чисел одинарной точности одновременно. Встроен уникальный идентификационный номер. Устанавливается в Slot 1. Частота системной шины 100 и 133 МГц. | ||||

| Pentium III Coppermine | 1999 | 64 | 32 | 600-866 |

| Создан по 0,18 микронной технологии. Частота системной шины 100 и 133 МГц. L1-кэш – 32 Кбайта, L2 кэш объемом 256 Кбайт работает на частоте процессора. Выпускается для Slot 1 и Socket 370. | ||||

Процессоры других фирм производителей

Наряду с фирмой Intel процессоры для персональных компьютеров производят и другие фирмы. В первую очередь, это фирмы IBM, AMD, IDT. Основным конкурентом фирмы Intel является AMD (Advanced Micro Devices). Выпускаемые этой фирмой процессоры К-6 II, K-6 III являются более дешевыми аналогами процессоров Pentium II, Pentium III. В конце 1999 года AMD выпущен процессор K-7 Athlon-600 . Он предназначен для работы на системной шине с частотой 200 МГц, имеет кэш память первого уровня 128 Кбайт, второго уровня – 512 Кбайт (работает на половине частоты процессора). Athlon на конец 1999 года являлся самым мощным процессором (обходя процессоры Pentium III – 600 на 10-20%). Athlon выполнен в картридже и устанавливается в разъем Slot A на системной плате (не совместим со Slot 1 для Pentium II-III).

Память

Память компьютера предназначена для хранения программ, управляющих процессором и данных, обрабатываемых РС. Она делится на четыре вида:

- оперативную;

- кэш;

- постоянную;

- внешнюю.

Основная оперативная память

Оперативная память предназначена для временного хранения информации, которая может изменяться в ходе выполнения вычислений процессором. Доступ к оперативной памяти процессор получает достаточно быстро, информация в ней может многократно изменяться, но основным недостатком этого вида памяти является полная энергозависимость – при отключении питания информация, записанная в оперативной памяти, полностью теряется. Оперативная память допускает доступ в любой момент времени к произвольно выбранной ячейке – память с произвольной выборкой – RAM (Random Access Memory). В настоящее время для построения оперативной памяти используют два типа микросхем:

DRAM (Dynamic RAM) – динамическая память – каждый бит такой памяти представляется в виде наличия (или отсутствия) заряда на конденсаторе, образованном в структуре полупроводникового кристалла. Время выборки составляет 50-150 нс.

SRAM (Static RAM) – статическая память – каждый бит такой памяти представляется статическим триггером. Статическая память обладает более высоким быстродействием (12-20 нс), но более дорога, поэтому используется в основном для организации кэш памяти.

Оперативная память DRAM конфигурируется в виде матрицы из строк и столбцов. Процесс считывания некоторых данных из строки организован так, что происходит считывание содержимого всей строки в буфер, выполненный на элементах статической памяти. При этом происходит разряд конденсаторов в данной строке DRAM. Чтобы восстановить содержимое памяти после чтения из нее данных, проводят повторную запись только что считанной строки из буфера в DRAM. Другим недостатком DRAM является эффект утечки зарядов из составляющих ее конденсаторов, что приводит к необходимости периодического восстановления записанной информации в циклах регенерации памяти (refresh cycle) с периодом около 300 мс. Это несколько снижает скорость работы динамической памяти по сравнению со статической, хотя по показателям информационной емкости, стоимости и энергопотребления этот тип памяти является более предпочтительным.

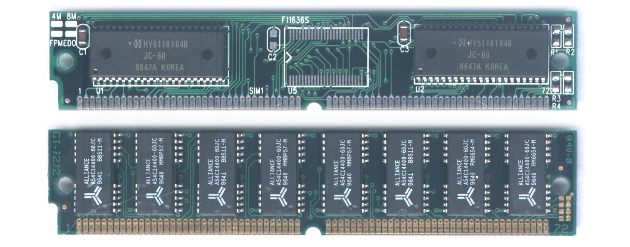

Типы модулей памяти

Модули памяти представляют собой небольшие печатные платы с установленными на них микросхемами памяти в корпусах типа DIP (Dual In line Package), бывают двух типов:

SIMM – Single In line Memory Module. Первые SIMM-модули имели 30 выводов (короткие), позднее появились 72-контактные (длинные) модули. На Рис. 5 изображен 72- контактный SIMM- модуль. В PC с CPU 80386 и ранних моделях с CPU 80486 использовались 30- контактные SIMM-модули памяти (DRAM), при этом на материнской плате могло быть от 4 – 8 слотов. В более поздних моделях PC с CPU 80486 стали использоваться 72-контактные SIMM- модули с микросхемами FPM DRAM, а в PC с CPU Pentium — с микросхемами EDO DRAM.

DIMM – Dual In line Memory Module (“двусторонние” SIMM). См. Рис. 6. DIMM- модули имеют внутреннюю архитектуру, схожую с архитектурой 72-контактных SIMM-модулей, но благодаря более широкой шине их можно устанавливать по одному на материнские платы с 64разрядной системной шиной (для CPU класса Pentium).

Для подключения к системной плате на SIMM- и DIMM- модулях используется печатный (“ножевой”) разъем. Раньше микросхемы в DIP корпусах просто располагались на самой системной плате в специальных посадочных местах (chip socket). Однако, поскольку модули памяти располагаются перпендикулярно или под 45° к системной плате, то их применение является более эффективным.

В настоящее время применяются следующие модули памяти:

- 72-контактные 32-битные SIMM емкостью 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 Мбайт.

- 168-контактные 33-битные DIMM емкостью 8, 16, 32, 64, 128 Мбайт.

- 184-контактные 64-битные RIMM емкостью 8, 16, 32, 64, 128 Мбайт.

В модулях SIMM используется память типа EDO DRAM (Enhanced Data Out).

В модулях DIMM используется быстродействующая память типа SDRAM (Synchronous DRAM) (реже EDO DRAM).

В модулях RIMM используется перспективная память типа DRDRAM (Dyrect Rambus DRAM). RIMM-модуль (Rambus In-line Memory Module) — это новый высокоскоростной модуль оперативной памяти PC, разработанный компанией Rambus совместно с Intel.

Память работает на частоте системной шины, что и определяет ее максимальную пропускную способность. Для систем на базе Pentium, Celeron это частота 66 МГц и соответственно – 533 Мбайт/с. Увеличение частоты системной шины до 100 МГц позволило поднять предел пропускной способности памяти до 800 Мбайт/с. Однако у применяемой в настоящее время памяти SDRAM предельные рабочие частоты составляют 166-180 МГц (1,3-1,4 Гбайт/с). Наиболее перспективной считается память нового типа – DRDRAM. Эта память может работать на частотах системной шины до 400 МГц и имеет пропускную способность 6,4 Гбайт/с.

Кэш память

Используется для согласования скорости работы динамической памяти и микропроцесора. Внутренняя память процессора (регистры) построена по типу статической памяти, которая работает гораздо быстрее динамической. Время выборки для микросхем динамической памяти составляет 50 – 150 нс, что для процессоров с высокой тактовой частотой соответствует нескольким циклам. В это время процессор вынужден простаивать в ожидании информации. Если же всю оперативную память компьютера выполнить на микросхемах статической памяти, то это существенно повысит его стоимость. Использование кэш памяти является компромиссным решением.

Принцип работы кэш памяти заключается в том, что необходимую информацию процессор считывает не непосредственно из оперативной памяти, а переписывая ее в кэш.

Для этого считывается определенный блок памяти, который занимает строку кэш памяти. При выборке следующей порции данных (или команд) существует большая вероятность того, что они также находятся в данном блоке и могут быть выбраны из кэша без обращения к оперативной памяти. Кэш память содержит несколько строк (т.е. несколько выбранных из памяти блоков) и при необходимости выборки новой порции данных заменяется ее наименее используемая строка. Существует несколько методов записи в кэш память:

- Метод сквозной записи (write through) предполагает наличие двух копий данных – одной в основной памяти, а второй – в кэш памяти. Каждый цикл записи в память идет через кэш, поэтому на каждую операцию модификации данных приходится две операции записи. При этом, однако, в основной памяти всегда содержатся правильные данные.

- Метод буферизованной сквозной записи (buffered write through) является разновидностью первого и основан на использовании буферов записи. При этом цикл записи для микропроцессора заканчивается как только данные записаны в буфер (хотя информация еще не сохранена в основной памяти) и он готов выполнять дальнейшую обработку команд.

- Метод обратной записи (write back) предусмативает запись микропроцессором данных в кэш. Содержимое основной памяти обновляется целым блоком (строкой кэш памяти) и только в случае записи в данную строку кэш памяти нового блока. Преимуществом данного метода является меньшая загрузка системной шины, однако необходимо использовать специальные методы обеспечения целостности данных.

Помимо внутренней кэш памяти (кэш первого уровня – L1 Cache) процессоры с высокой тактовой частотой (Pentium, DX2, DX4) используют внешнюю кэш память (кэш второго уровня – L2 Cache). В качестве такой кэш памяти используют микросхемы статической памяти (SRAM) с временем доступа 15-20 нс, которые устанавливают на системной плате. В процессорах Pentium II,III кэш память второго уровня интегрирована в одном корпусе с процессором. Объем кэш памяти второго уровня в настоящее время составляет 256 – 512 Кбайт.

Постоянная память

Постоянная память – ROM (Read Only Memory) – энергонезависимая память с относительно длительной процедурой перезаписи, используемая для хранения неизменяемых данных (например, – BIOS). Существуют следующие разновидности ROM:

- PROM (Programmable ROM) – однократно программируемая память.

- EPROM (Erasable ROM) – перепрограммируемая память (с ультрафиолетовым стиранием).

- EEPROM (Electrically EPROM) – электрически перезаписываемая память.

- Flash Memory – энергонезависимая память, позволяющая многократно перезаписывать непосредственно в устройстве, имеет специальный перезаписываемый буфер для проверки и отладки содержимого. Перезапись из буфера в накопитель осуществляеся по специальной команде при наличии дополнительного питания +12 В.

- CMOS RAM (Complementary Metal-Oxide-Semiconductor) – КМОП-память с минимальным энергопотреблением и невысоким быстродействием, используется с батарейным питанием для хранения параметров системы.

BIOS и CMOS RAM

BIOS (Basic Input Output System) – базовая система ввода-вывода – включает в себя следующие элементы:

- набор функций взаимодействия с аппаратными средствами компьютера (прерываний и сервисов);

- программу тестирования аппаратуры при включении питания компьютера POST (Power-On- self-Test);

- программу вызова загрузчика операционной системы.

Большинство современных видеоадаптеров и контроллеры накопителей имеют собственную систему BIOS, которая дополняет системную, а в ряде случаев некоторые программы, входящие в них, заменяют соответствующие модули основной BIOS.

BIOS реализована в виде микросхемы, установленной на системной плате компьютера. Раньше BIOS представляла собой постоянное запоминающее устройство – ROM (Read Only Memory).

В настоящее время она выполнена на микросхеме флэш памяти. Использование флэш памяти позволяет производить перезапись информации по нескольку тысяч раз. Это удобно для проведения модификации установленной в компьютере BIOS. В комплект с системной платой, оснащенной флэш BIOS, входит дискета со специальной утилитой для записи. Однако разрешить такую запись можно только “аппаратным” способом – переключением перемычек на системной плате.

Читайте также: Резолюции и циркуляры «ИМО»

Программы BIOS используют некоторые данные о конфигурации компьютера:

- количестве памяти;

- типах накопителей;

- показаниях системных часов.

Эти данные хранятся в специальной “энергонезависимой” памяти CMOS RAM, которая постоянно подпитывается от аккумулятора, расположенного на системной плате.

Для изменения содержимого CMOS в BIOS предусмотрена специальная программа Setup. Вызывается эта программа определенной комбинацией клавиш в процессе загрузки, после успешной загрузки компьютера или после возникновения ошибки.

Другие виды оперативной памяти

VRAM (Video RAM) – двухпортовая память для видеоадаптеров – обеспечивает доступ со стороны шины одновременно с чтением в RAMDAC (RAM Digital-to-Analog Converter) для регенерации изображения.

MDRAM (Multibank DRAM) – память для видеоадаптеров, состоящая из независимых 32- Кбайтных банков DRAM, обеспечивающая возможность независимого обращения к различным областям.

WRAM (Windows RAM) – более быстродействующая и дорогая двухпортовая память для видеоадаптеров.

SGRAM (Synchronous Graphic RAM) – специальная версия SDRAM, синхронная динамическая память с рабочей частотой 125 МГц для видеоадаптеров.

Системные и локальные шины

Системная шина предназначена для передачи информации между процессором и оперативной памятью компьютера. Шина может характеризоваться:

- количеством линий данных, которое определяет разрядность передаваемой информации;

- количеством адресных линий, которые однозначно определяют максимальный объем адресуемой оперативной памяти;

- количеством линий аппаратных прерываний (IRQ);

- количеством линий прямого доступа в память (DMA – Direct Memory Access);

- скоростью передачи данных.

Локальные шины предназначены для непосредственного подключения процессора к контроллерам периферийных устройств, в первую очередь, контроллеров накопителей и видеоадаптеров. В настоящее время используются в РС следующие шины:

PCI

(Peripheral Component Interconnect) – расчитана на работу на фиксированных тактовых частотах 33 и 66 МГц и использует 124-контактный (32- разрядная) или 188-контактный (64ех разрядная) разъемы. При этом скорость обмена данными может достигать соответственно 132 и 264 Мбайт/с. Новая спецификация шины PCI, рассчитанной на работу с Pentium 100 и выше, определяет скорость обмена данными до 500 Мбайт/с.

Шина PC Card (PCMCIA)

- разработана Personal Computer Memory Card International Association в основном для компьютеров в блокнотном исполнении, однако в последнее время начинает использоваться и в настольных PC. Позволяет подключать расширители памяти, модемы, контроллеры дисков и стриммеров, SCSI адаптеры, сетевые адаптеры и т.п. Шина адресует до 64 Мбайт памяти, 16ти разрядная, частота до 33 МГц. Адаптеры PC Card выполнены в виде тонких (3-13 мм) пластин, вставляемых в специальные разъемы PC.

Шина SCSI

(Small Computer System Interface) – стандартизована для подключения к компьютеру внутренних и внешних дополнительных устройств, таких как накопители, сканеры, цифровые камеры. Производительность 10-160 Мбайт/с. Поддерживает подключение до 15ти устройств.

(в судовых системах используется редко из за высокой стоимости)

Шина IEEE 1394 (FireWire)

- развитие SCSI, имеет последовательный интерфейс с производительностью 100-400 Мбайт/с (в будущем до 1600) для подключения дисков, стриммеров, сканеров, цифровых видеоустройств и т.п., поддерживает технологию Plug and Play. Позволяет подключать до 254ех устройств (127-при необходимости одновременной работы двух и более устройств) по топологии дерева.

Шина USB

(Universal serial Bus) – универсальный последовательный канал – современная высокоскоростная последовательная шина, служащая для подключения внешних периферийных устройств. Обеспечивает двунаправленную передачу данных со скоростью 1,5 или 12 Мбит/с (спецификация USB 2.0 предусматривает пропускную способность шины до 480ти Мбит/с). Эта шина призвана сделать универсальным подключение различных устройств. USB-устройства (мониторы, сканеры, клавиатура, видеокамеры, динамики и т.п.), имеющие два USB-разъема, могут подключаться в цепочку друг за другом. Периферийные устройства также могут быть подключены через специальные концентраторы, образуя древовидную структуру до 127ми узлов.

Накопители

Наряду с оперативной памятью большое значение имеет внешняя память (накопители). Внешняя память энергонезависима и ее объем, как правило, в сотни раз превышает объем оперативной памяти компьютера. Накопитель можно рассматривать как совокупность носителя и соответствующего привода. Поэтому различают накопители со сменным и несменным носителем. Сами носители могут быть либо ленточными, либо дисковыми.

Накопители с ленточными носителями (на магнитной ленте) представляют собой устройства последовательного доступа, когда для доступа к определенному разделу данных необходимо прочитать информацию из предыдущих разделов. Это накопители на магнитной ленте, работающие в старт-стопном режиме и стриммеры, работающие в потоковом режиме.

Дисковые накопители представляют собой устройства произвольного доступа и разделяются на накопители:

- на несменных жестких дисках (винчестеры);

- на сменных жестких дисках;

- на флоппи-дисках;

- на сменных магнитных носителях с высокой плотностью записи;

- на магнитооптических дисках;

- на оптических дисках.

Винчестеры

Устройство и принципы работы.

Накопитель на жестком несменном диске (винчестере) в настоящее время является обязательным устройством любого персонального компьютера. Винчестеры, по сравнению с другими типами накопителей, обеспечивают максимальную скорость доступа к хранимой на них информации. Объемы винчестеров в настоящее время достигают в среднем 12-40 Гбайт (максимальный объем на конец 1999 года – 70Гбайт).

Первый подобный накопитель был разработан фирмой IBM в 1973 году. Он мог хранить до 16ти Кбайт информации и имел 30 цилиндров (дорожек), каждая из которых была разбита на 30 секторов. По аналогии с автоматическими винтовками, имеющими калибр 30/30, такие жесткие диски стали называть винчестерами.

Винчестер содержит несколько дисков – керамических, алюминиевых или стеклянных пластин с нанесенным магнитным покрытием, установленных на оси двигателя. Двигатель обеспечивает вращение дисков со скоростью 3600 – 7200 об./мин. и более. Головки, перемещаясь радиально, обеспечивают быстрый доступ к любой дорожке диска. Магнитное покрытие каждого диска представляет собой множество областей спонтанной намагниченности (доменов). При записи информации головкой создается переменное магнитное поле, которое ориентирует магнитные поля доменов в определенном направлении. После снятия внешнего поля на поверхности диска остаются зоны остаточной намагниченности – дорожки. Совокупность дорожек, расположенных друг над другом на всех рабочих поверхностях дисков, называют цилиндром. Все концентрические дорожки разбиты на отрезки дуг – сектора.

Для создания на магнитном носителе структуры диска (разметки цилиндров, дорожек и секторов) необходимо первоначально провести операцию физического (низкоуровневого) форматирования (low-level formatting). При выполнении этой процедуры контроллер записывает на диск служебную информацию, которая определяет разметку цилиндров диска на сектора и нумерует их. Структура формата включает в себя байты синхронизации, указывающие на начало каждого сектора, идентификационные заголовки, состоящие из номеров головки, сектора и цилиндра, а также байты циклического контроля четности – CRC (Cyclic Redundancy Check) и коды, предназначенные для обнаружения ошибок – ECC (Error Correcting Code). Одновременно с этим происходит проверка качества поверхности диска, выявление и маркировка дефектных секторов, для исключения обращения к ним в процессе эксплуатации диска.

Интерфейсы жестких дисков. Для подключения жестких дисков используются два основных интерфейса – АТА (чаще называемый IDE или EIDE) и SCSI, каждый из них обеспечивает связь с жестким диском и управляет потоком данных между ним и оперативной памятью.

Интерфейс EIDE (Enhanced Integrated Drive Electronics) разработан только для подключения накопителей (не только винчестеров, но и CD-ROM, Zip, магнитооптических накопителей и т.п.). На современных материнских платах установлены два EIDE контроллера, что позволяет использовать два EIDE канала, по два устройства на каждом канале. Таким образом, к материнской плате возможно подключение до четырех EIDE устройств.

Интерфейс SCSI (Small Computer System Interface) разработан для подключения различных устройств (а не только накопителей). К одному каналу этого интерфейса может быть подключено до 7ми различных устройств (до 15ти для Wide). По сравнению с EIDE, интерфейс SCSI является более высокопроизводительным. Жесткие диски с этим интерфейсом устанавливают в основном на серверах и графических станциях, где скорость работы с диском имеет решающее значение. Однако, следует заметить, что обычно на материнские платы не устанавливают SCSI контроллеров (хотя существуют платы с интегрированными на них контроллерами), поэтому для подключения к РС SCSI устройств необходимо установить плату SCSI адаптера. Характеристики интерфейсов приведены в Табл. 3.

| Таблица 3. Характеристики интерфейсов жестких дисков | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| Стандарт | Режим | Ширина шины, бит | Макс. скорость передачи данных, Мбайт/с | Примечание | |

| IDE | ATA-1 | PIO 0 | 16 | 3,3 | Один канал, макс.объем диска – 528 Мбайт |

| ATA-1 | PIO 1 | 16 | 5,2 | ||

| ATA-1 | PIO 2 | 16 | 8,3 | ||

| EIDE | ATA-2 | PIO 3 | 16 | 11,1 | Два канала, макс. объем диска до 8,1 Гбайт |

| ATA-3 | PIO 4 | 16 | 16,7 | ||

| ATA-4 | Ultra DMA/33 | 16 | 33 | ||

| ATA-4 | Ultra DMA/66 | 16 | 66 | ||

| SCSI | SCSI | SCSI | 8 | 5 | |

| SCSI-2 | Fast SCSI | 8 | 10 | ||

| SCSI-2 | Wide SCSI | 16 | 10 | ||

| SCSI-2 | Fast Wide SCSI | 16 | 20 | ||

| SCSI-2 | Ultra SCSI | 8 | 20 | ||

| SCSI-3 | Wide Ultra SCSI | 16 | 40 | ||

| SCSI-3 | Ultra2 SCSI | 8 | 40 | ||

| SCSI-3 | Wide Ultra 2 SCSI | 16 | 80 | ||

| SCSI-3 | Ultra 160/m SCSI | 16 | 160 | ||

Современные технологии, используемые в жестких дисках. При создании современных жестких дисков используются новые технологические решения, направленные как на увеличение плотности записи (и соответственно, объемов накопителей), так и на увеличение надежности хранения данных на диске. Основными тенденциями в развитии жестких дисков являются:

- переход с магниторезистивных (MR) головок на гигантские магниторезистивные головки. (GMR). GMR-эффект возникает вследствие изменения квантовых свойств электрона в магнитном поле. Чувствительность GMR сенсоров вдвое выше, чем MR, что позволяет соответственно увеличить плотность записи информации на диске (в настоящее время – до 10 Гбит/кв.дюйм);

- использование S.M.A.R.T. (Self Monitoring And Reporting Tehnology) – технологии, позволяющей контролировать параметры жесткого диска и заблаговременно предсказывать моменты выхода диска из строя.

- использование No ID Sector Format – специального режима форматирования низкого уровня, при котором служебная информация о секторах хранится не на диске (в заголовках секторов), а в специальной твердотельной RAM – памяти, что позволяет значительно увеличить полезный объем жесткого диска.

Флоппи-диски

В современных компьютерах обязательно устанавливаются приводы для флоппи-дисков (дискет). Для них в конфигурации компьютера зарезервировано два логических имени A: и B:. Соответственно в системном блоке могут устанавливаться один или два привода для флоппи- дисков 3,5 или 5,25 дюймов. Последний тип привода в последнее время уже практически вышел из употребления.

Каждый привод флоппи-диска содержит два двигателя. Один обеспечивает стабильную скорость вращения вставленной в накопитель дискеты, а второй перемещает головки записи- чтения. Скорость вращения первого двигателя зависит от типа дискеты и составляет от 300 до 360 об ./мин. ДвигательУстановка стационарных двигателей на суда из стеклопластика для перемещения головок в этих приводах всегда шаговый. С его помощью головки перемещаются по радиусу от края диска к его центру дискретными интервалами.

Работой всех узлов привода управляет контроллер. Он включает и выключает двигатель вращения диска, задерживает его выключение на несколько секунд для ускорения доступа к данным в случае повторного обращения. Контроллер по индексной метке находит нужную дорожку и устанавливает на нее головку чтения-записи, а также проверяет, закрыта ли на корпусе дискеты прорезь запрещения записи на диск.

Дискета представляет собой тонкий пластиковый диск диаметром 3,5” с магнитным покрытием, заключенный в пластиковый корпус квадратной формы с прорезью для доступа головки чтения-записи. Информация на дискете записывается по тому же принципу, что и на жестком диске (винчестере), аналогична и физическая структура формата диска, получаемая при форматировании дискеты.

Другие типы накопителей

Кроме рассмотренных выше накопителей на магнитных дисках, для хранения информации используются следующие устройства.

Стриммеры – устройства записи информации на магнитную ленту. Стриммеры включают в себя лентопротяжный механизм и блок головок, обеспечивающий запись на магнитную ленту. Сама магнитная лента находится в катриджах (кассетах). Стриммеры различаются форматом записи, принципами сжатия информации, скоростью ее копирования. По исполнению они могут быть как внешние, так и внутренние. Катриджи различаются по ширине магнитной ленты (4, 8 мм) и их информационная емкость достигает от сотен Мбайт до нескольких Гбайт. Используются стриммеры в основном для резервного копирования информации на серверах.

Накопители на сменных жестких дисках – используют катриджи, выполненные по винчестерской технологии. Фактически это переносной жесткий диск, заключенный в прочную пластиковую оболочку. Скорость вращения которого достигает 3000 об ./мин., время доступа – 1320 мс, он оснащен встроенной кэш памятью (до 128 Кбайт). Выпускаются катриджы размерами 3,5 и 5,25 дюймов. Их емкость в настоящее время достигает 100-300 Мбайт.

Накопители VHD – накопители для флоппи дисков сверхвысокой плотности, – используют носители внешне напоминающие 3,5 дюймовые дискеты, но имеющие значительно больший объем (в настоящее время до 200 Мбайт). Это достигается использованием современной технологии при изготовлении VH – дискет и записи на них информации. На поверхность диска наносятся специальные оптические дорожки, которые используются лазерной следящей системой для точного позиционирования магнитной головки. Это позволяет намного увеличить плотность дорожек на диске. Важной особенностью VHD накопителей является их совместимость с существующими 3,5 дюймовые дискетами – они могут быть использованы для чтения/записи информации на них и в недалеком будущем призваны заменить обычные накопители для гибких дисков. В настоящее время выпускаются несколько типов подобных устройств:

- LS-120 – емкостью 120 Мбайт (фирма O.R.Technology);

- HiFD – емкостью 200 Мбайт (фирмы Sony, Fuji).

Магнитные накопители, использующие специальные катриджи. Эти накопители используют специальные сменные катриджи, выполненные по винчестерской технологии. Объемы таких катриджей достигают – 2 Гбайт. Их недостатком является полная несовместимость с другими носителями. В настоящее время выпускаются:

- Iomega Zip (Zip 250) – емкостью 100 (250) Мбайт (фирма Iomegа);

- Iomega Jaz (Jaz2) – емкостью 1 (2) Гбайт (фирма Iomegа);

- 750С – емкостью 750 Мбайт (фирма Nomai)4;

- SparQ – емкостью 1 Гбайт (фирма SyQuest).

Магнитооптические накопители – используют для хранения информации принцип записи на магнитный носитель при нагревании участка записи с помощью луча лазера. Считывание данных происходит при помощи лазерного луча меньшей мощности за счет эффекта изменения плоскости поляризации отраженного луча в зависимости от направления магнитного поля. Магнитооптические накопители позволяют проводить многократную запись на носитель. В качестве носителя используются магнитооптические диски с размерами, соответствующими флоппи-дискам 3,5 и 5,25 дюйма. Объем одного диска может составлять от 650 Мбайт до 6 Гбайт. В настоящее время выпускаются:

- Maxoptics – емкостью 5,2 Гбайт (фирма Maxoptics);

- Apex – емкость 4,6 Гбайт (фирма Pinnacle);

- DynaMO 640 – емкость 640 Мбайт (фирма Fujitsu).

Накопители на оптических компакт дисках (CD ROM) – в отличие от описанных выше накопителей, используют принципиально другой принцип хранения информации. При изготовлении компакт дисков сначала создают мастер-диск, прожигая лазерным лучем на его поверхности микроскопические впадины, разделенные плоскими участками. Копии негатива мастер-диска используются для тиражирования самих компакт дисков. В отличие от винчестеров, дорожки которых представляют собой концентрические окружности, компакт-диск имеет всего одну дорожку, которая по спирали идет по всему диску. Считывание информации с диска происходит с помощью лазерного луча, который попадая на отражающие или поглощающие участки дорожки, фиксируется фотодетектором, преобразующим последовательность этих участков в двоичную. Скорость доступа к данным для компакт-дисков ниже, чем для винчестеров и составляет 150-400 мс. Скорость передачи данных для первых моделей составляла 150 Кбайт/с. В настоящее время используют технологию увеличения скорости вращения диска в 2,4,6,8,12,16, 24, 32 и более раз. Объем одного диска в настоящее время достигает 640 Мбайт. В настоящее время вследствие достаточно высокой надежности, значительного объема и низкой стоимости CD- ROM стал, по существу, стандартным устройством для PC.

Наряду с обычными CD-ROM существуют и перезаписываемые компакт диски (и соответственно – накопители):

- CD-R – позволяют проводить однократную запись и многократное чтение информации. Диски, записанные на накопителях CD-R, могут читаться и накопителями CD-ROM.

- CD-RW – позволяют проводить многократную запись/чтение информации с диска. Недостатком таких дисков является ограниченная совместимость с накопителями CD-ROM: только последние модели накопителей CD-ROM, поддерживающие стандарт MultiRead, способны читать диски CD-RW.

- В последнее время фирмы-производители начали выпуск новых накопителей на оптических дисках – стандарта DVD (Digital Versatile Disc) , позволяющего хранить на двусторонних дисках до 17ти Гбайт информации. Существуют два типа накопителей этого класса:

- DVD-ROM – способны работать с дисками DVD-ROM, вмещающими 4,7 Гбайт, а также с дисками CD-ROM.

- DVD-RAM – накопители, способные работать с перезаписываемыми DVD дисками большой емкостью.

Существующие в настоящее время накопители имеют ряд проблем с совместимостью: они не способны записывать диски CD-R, CD-RW, а накопители DVD-ROM не могут читать диски DVD-RAM. Стандарт DVD-5 (SL/SS – однослойный односторонний диск) предусматривает емкость диска до 4,7 Гбайт. DVD-RAM могут быть выполнены по двухслойной технологии. Двухслойный диск содержит два рабочих слоя. Первый их них (ближний к лазеру) – полупрозрачный. Изменяя фокусировку лазера, можно считывать информацию как с первого, так и со второго слоя. Стандарт DVD-9 (DL/SS – односторонний двухслойный диск) предусматривает емкость диска до 8,5 Гбайт. Общая толщина слоев DVD – диска составляет 0,6 мм, а для совместимости с CD необходимо производить диски толщиной 1,2 мм. Поэтому, склеив два диска можно получить еще большую емкость. Так, стандарт DVD-10 (SL/DS – двусторонний однослойный) предусматривает емкость диска до 9,4 Гбайт, а DVD-18 (DL/DS – двусторонний двуслойный) – до 17 Гбайт.

Видеоподсистема компьютера

Видеоподсистема является основным средством вывода и представления информации для пользователя персонального компьютера. Ее роль в последнее время еще более возрастает в связи с переходом на графически ориентированные операционные системы, средства программирования и прикладные программы.

В видеоподсистему входят:

- монитор;

- плата видеоадаптера;

- набор соответствующих программ-драйверов.

Мониторы

Мониторы на базе ЭЛТ

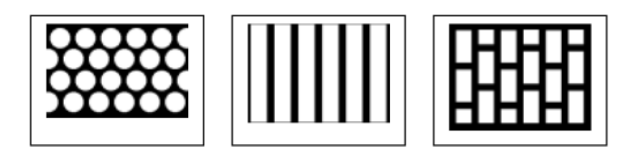

Большинство современных PC (исключая портативные) используют мониторы на базе электронно-лучевых трубок (ЭЛТ или CRT – Catode Ray Tube). Принцип действия этих мониторов заключается в том, что испускаемый электродом (электронной пушкой) пучок электронов попадает на экран, покрытый зернами люминофора и вызывает его свечение. На пути пучка электронов находятся отклоняющая система (позволяющая изменять направление пучка) и модулятор (регулирующий яркость изображения). В цветных мониторах устанавливают три электронных пушки, каждую со своей системой управления, а на поверхности экрана нанесен люминофор трех основных цветов: R (red – красный), G (green – зеленый) и B (blue – синий). Для того чтобы каждая электронная пушка попадала пучком электронов на люминофор своего цвета, внутри ЭЛТ устанавливают специальные теневые маски, или апертурные решетки (пластины из специального сплава с системой отверстий или щелей). Электронный луч каждого из трех цветов периодически сканирует весь экран, образуя на нем строки развертки. По мере движения луча по строкам видеосигнал, подаваемый на модулятор, изменяет яркость свечения определенных точек люминофора -пикселей (pixel – picture element) и формирует изображение своего цвета. Накладываясь, изображения от трех основных цветов образуют видимое цветное изображение.

Основные параметры мониторов:

- размер экрана (по диагонали) – 14, 15, 17, 19, 20 и 21 дюймов;

- разрешающая способность – число элементов изображения, которое воспроизводится на экране по горизонтали и вертикали (320х200, 640х480, 800х600, 1024х768, 1280х1024);

- размер точки – расстояние между зернами люминофора одного цвета. Размер точки определяет размер минимального элемента изображения (0,28-0,24 мм).

- тип теневой маски, которая устанавливается на пути электронных лучей для их фокусирования на зерне люминофора соответствующего цвета. В настоящее время используются три типа таких масок: (См. рис. 7);

- трехточечная теневая маска (Dot shadow mask);

- щелевая апертурная решетка (Aperture-grille);

- гнездовая маска (Slot-mask).

- частота вертикальной (кадровой) развертки в герцах (60-200 Гц);

- полоса пропускания видеосигнала (100-200 МГц).

Стандарты по безопасности ЭЛТ мониторов

В последнее время большое внимание уделяется безопасной эксплуатации мониторов. Для регламентации эргономических и экологических качеств мониторов разработан ряд стандартов. Большую роль в разработке стандартов играет Шведская Федерация Профсоюзов. Первый популярный шведский стандарт, принятый в 1990 г. назывался MPR II. До него был MPR I (выпущен в 1987 г.), но он не получил широкого распространения.

Для своего времени MPR II весьма жестко регламентировал нормы на излучение. Именно поэтому еще встречаются модели с клеймом low radiation, но без MPR II. Стандарт, таким образом, до сих пор актуален. Но истинно наднациональными и почетными для производителей мониторов стали жесткие нормы стандартов TCO,. Разработанны TCO-92, 95, 99. Аббревиатура TCO расшифровывается, как Шведская Федерация Профсоюзов. За разработкой стандарта TCO стоят четыре организации: собственно Федерация, Шведское Общество Охраны Природы, Hациональный Комитет Промышленного и Технического Развития (NUTEK) и измерительная компания SEMKO, имеющая репутацию и авторитет независимой сертификации. При разработке нормативов в расчет принимаются новейшие технологические достижения, а также рекомендации разнообразных мировых институтов типа VESA, EPA, а также комитетов ООH и ЮHЕСКО. TCO-99 в настоящее время является одним из самых жестких нормативов в мире, причем относится это не только к мониторам, но и ко всему компьютеру в целом и всех его компонентов, включая периферию. В табл. 4 приведены требования к частоте вертикальной развертки для ЭЛТ мониторов, а в табл. 5 требования по жесткости излучения.

| Таблица 4. ЭЛТ мониторы, требования к частоте | ||

|---|---|---|

| Размер экрана | Частота, Hz | Разрешение |

| 14-15″ | ⩾85 | ⩾800×600 |

| 17″ | ⩾85 | ⩾1024×768 |

| 19-21″ | ⩾85 | ⩾1280×1024 |

| >21″ | ⩾85 | ⩾1280×1024 |

| Таблица 5. ЭЛТ мониторы, требования по жесткости излучения | ||

|---|---|---|

| Диапазон | 5 Hz-2 kHz | 2-400 kHz |

| Электрическое поле, В/м | ⩽10 | ⩽1,0 |

| Магнитное поле, нанотесла | ⩽200 | ⩽25 |

Жидкокристаллические мониторы

Жидкокристаллические (LCD) мониторы первоначально разрабатывались и использовались в мобильных компьютерах. Однако в настоящее время довольно широко производятся LCD мониторы для настольных персональных компьютеров.

При производстве LCD панелей используют способность специальных органических составов (жидких кристаллов) изменять свои оптические свойства (в частности, – поляризационные свойства) в зависимости от внешнего электрического поля. Таким образом, если через жидкий кристалл пропускать поляризованный в одной плоскости световой поток и прикладывать некоторое электрическое поле, то плоскость поляризации проходящего потока будет изменяться в зависимости от напряженности электрического поля. Тем самым, можно изменять яркость выходящего светового потока, если на выходе установить поляризатор. LCD- панель представляет собой две соединенные между собой стеклянные пластины, на которых напылены поляризаторы и система электродов. Между этими стеклянными пластинами закачивают жидкокристаллическую смесь. В точках пересечения электродов образуются конденсаторы, которые и создают необходимое электрическое поле. Позади LCD панели устанавливают мощный источник света и, изменяя прозрачность жидких кристаллов по всей ее поверхности добиваются изменения яркости изображения. Для создания цветного изображения, как и в ЭЛТ мониторах, используют систему RGB -фильтров. В настоящее время производят два типа LCD панелей – с пассивной и активной матрицей.

LCD с пассивной матрицей строятся на основе матрицы конденсаторов, образованных пересечениями строк и столбцов электродов. При подаче напряжения на соответствующую строку и столбец происходит изменение структуры кристалла в этой области матрицы, изменяя тем самым степень пропускания света. Для формирования изображения на всем экране последовательно сканируют все строки и все столбцы матрицы электродов. Когда сканирующая строка достигает нижней части экрана, процедура повторяется с первой строки. Такая схема может приводить к сильному мерцанию. Поэтому, чтобы его избежать, используют более инерционное жидкокристаллическое вещество (имеющее длительное время возврата в исходное состояние после снятия поля). Это приводит к тому, что на таких экранах быстроменяющиеся изображения выглядят смазанными. Другой неприятной особенностью схемы пассивной адресации является то, что активация одного пиксела оказывает влияние на другие пикселы в той же строке и столбце. Это проявляется в том, что особенно яркие группы пикселов изменяют изображение на соседних участках, делая их ярче. Основным методом решения указанных проблем является разделение экрана на две половины, каждая из которых сканируется отдельно.

Такие дисплеи называются пассивными матрицами двойного сканирования (DSTN – Dual Scan Twisted Nematic).

LCD с активной матрицей для каждого пиксела используются электронные переключатели на основе тонкопленочных транзисторов (TFT). Они не только сохраняют состояние электрического поля пиксела (а, значит, позволяют использовать быстрые жидкие кристаллы и решить проблемму смазывания изображения), но и предохраняют пиксел от воздействия соседних точек и устраняют перекрестные помехи. TFT дисплеи обеспечивают очень высокое качество изображения, но их производство является достаточно сложным, что приводит, во-первых, к высокой стоимости таких дисплеев, и, во-вторых, к выпуску изделий, содержащих некоторое количество “мертвых” пикселей. У каждого производителя LCD- дисплеев существуют свои стандарты на выход готовой продукции, которые разрешают использование LCD – матрицы с определенным количеством таких пикселей.

В настоящее время LCD – дисплей постепенно вытесняют дисплеи на основе CRT. Однако для них характерны некоторые недостатки:

- большая цена по сравнению с CRT – мониторами;

- фиксированная разрешающая способность (определяемая физическим пикселом матрицы), хотя в последнее время создаются дисплеи с программной интерполяцией пикселов;

- меньший горизонтальный угол, под которым воспринимается изображение;

- двойное преобразование видеосигнала при подключении LCD – дисплея через стандартный видеовыход (в настоящее время, однако, разработана первая версия стандарта на цифровой видеовыход – DFP 1,0, но для подключения такого дисплея необходим специальный видеоадаптер).

Положительными качествами LCD – дисплеев является:

- отсутствие вредных излучений;

- компактность и легкость;

- больший размер видимой поверхности для соответствующего размера экрана по диагонали (так площадь видимой поверхность 15” LCD – монитора соответствует площади видимой поверхности 17” CRT – монитора, 17,3” LCD – 21” CRT).

Видеоадаптеры

Общие сведения о видеоадаптерах

Видеоадаптер это специальная плата, предназначенная для формирования видеосигнала, поступающего на монитор. Вместе с видеосигналом видеоадаптером формируются также сигналы вертикальной и горизонтальной синхронизации. Обычно видеоадаптер устанавливается в один из слотов системной платы, однако в некоторых случаях видеоадаптер может располагаться на самой системной плате. В состав видеоадаптера входят:

Видеоконтроллер, от которого зависят быстродействие и возможности видеоадаптера. Он отвечает за вывод изображения из видеопамяти, регенерацию ее содержимого, формирование сигналов развертки для монитора и обработку запросов центрального процессора. Современный видеоконтроллер содержит несколько блоков обработки информации:

- блока обработки 2D графики, состоящего из SVGA-ядра ядра графического акселератора;

- блока обработки 3D – графики, который состоит из геометрического ядра (плюс кэш вершин) блока растеризации (плюс кэш текстур) и блока обработки видеоданных.

- -RAMDAC (Random Access Memory Digital-to-Analog Converter) -с лужит для преобразования цифровых данных, формируемых видеоконтроллером, в аналоговые сигналы, подаваемые на монитор. RAMDAC имеет три цифроаналоговых преобразователя (DAC) по одному на каждый цветовой канал и SRAM для хранения данных о гамма-коррекции и маски- курсора;

- -Видеопамять служит для хранения изображения. От объема видеопамяти зависит максимально возможное количество цветов, выводимое при заданном разрешении экрана. Объем видеопамяти может быть определен как произведение АхВхС, где А – количество точек по горизонтали, В – количество точек по вертикали, С – количество цветов. Необходимый объем видеопамяти для различных разрешений монитора приведен в Табл. 6.

На плате видеоадаптера могут быть установлены следующие дополнительные элементы:

- преобразователь входного видеосигнала для оцифровки видеоданных от внешних источников (видеокамер, видеомагнитофонов и т.п.);

- кодировщик видеосигнала производит конвертирование видеосигнала, идущего от RAMDAC, в видеосигнал, который можно подавать на вход телевизора или видеомагнитофона;

- разъем расширения видеопамяти для установки соответствующих модулей памяти;

- BIOS видеаодаптера.

Все современные видеоподсистемы могут работать в двух основных режимах – текстовом и графическом.

В текстовом режиме экран монитора разбивается на отдельные знакоместа, в каждое из которых может быть выведен один символ. В видеопамяти для каждого знакоместа отводится два байта – код самого символа (номер из кодовой таблицы ASCII) и атрибут символа (яркость, цвет символа и фона, мерцание). Для преобразования кодов символов, хранимых в видеопамяти, в изображения на экране служит специальный знакогенератор, который по коду символа генерирует двоичную последовательность, которая преобразуется в видеосигнал.

Графический режим является режимом адресации всех точек (All Points Addressable). В нем для каждого пиксела изображения отводится от одного (монохромный режим) до нескольких бит. Максимальное разрешение и количество воспроизводимых цветов видеоподсистемой зависят от объема видеопамяти и количества бит, приходящихся на один элемент изображения. В табл 6 приведены данные о зависимости объема видеопамяти от разрешающей способности и количества выводимых цветов.

| Таблица 6. Зависимости объема видеопамяти | ||||

|---|---|---|---|---|

| Количество бит на пиксель | Количество цветов | 640х480 | 800х600 | 1024х768 |

| 4 | 16 | 150К | 234К | 386К |

| 8 | 256 | 300К | 469К | 768К |

| 16 | 65,536 | 600К | 938К | 1.536М |

| 24 | 16,777,216 | 900К | 1.406М | 2.304М |

| 32 | 4,294,967,296 | 1.2М | 1.876М | 3.072М |

Видеодаптеры AGP

До последнего времени видеоадаптеры выполнялись как платы расширения для шины PCI. Однако производительность этой шины не достаточна для современных мультимедийных приложений, в частности отображения 3D графики. Фирма Intel разработала новую шину, специально предназначенную для передачи графической информации – шину AGP, работающую на частоте 66Мгц (в отличии от PCI – 33МГц) и связывающую напрямую видеоадаптер с оперативной памятью компьютера. Спецификация AGP 1x определяет скорость передачи данных 264 Мбит/с, AGP 2x – 528 Мбит/с, а AGP 4x – 1 Гбит/с.

Основные функции шины AGP :

- Адресация по боковой полосе – обеспечение отдельного канала для отправки и получения командных данных, освобождая основной канал для передачи видеоданных.

- Конвейеризация. В обычных графических платах система, отдав команду, ждет ответа, прежде чем приступить к следующей. Функция конвейеризации позволяет отдавать последовательность команд, не ожидая ответа.

- AGP – текстурирование (режим DiME – Direct Memory Execute) дает возможность использовать для хранения текстур оперативную память компьютера. Это позволяет видеоадаптеру использовать при создании трехмерных сцен более объемные и качественные изображения.

Периферийные устройства

Порты ввода-вывода

Для подключения к компьютеру периферийных устройств (принтера, мыши, модема и т.п.) используются специальные устройства сопряжения (адаптеры). До недавнего времени такие устройства выполнялись в виде отдельных плат ввода/вывода (I/O card), вставляемых в слоты расширения материнской платы. В настоящее время эти адаптеры содержатся на самой материнской плате и используют в своей работе стандартные интерфейсы (разъемы, соединительные провода и протоколы обмена), которые называют портами ввода – вывода. Используют два типа портов – параллельный и последовательный.

Параллельный порт – используется в основном для подключения принтера, позволяет одновременно передавать информацию по нескольким каналам. Однако максимальная длина соединительного кабеля параллельного порта часто ограничивается 2,5-3мя метрами. В качестве интерфейса используется интерфейс Cetronics , а в последнее время – интерфейс IEEE 1284. В PC может быть использовано до четырех параллельных портов с именами – LPT1 – LPT4.

Последовательный порт – используется для подключения таких периферийных устройств, как мышь, внешний модем, удаленный принтер и т.п, позволяет передавать информациюРадиолокационные станции и средства автоматической радиолокационной прокладки только последовательно (т.е. бит за битом), что снижает скорость передачи данных по сравнению с параллельным портом. Однако достоинством последовательного порта является возможность передачи данных на существенно большее расстояние (более 30ти метров). Стандартный интерфейс последовательного порта – RS-232C. В PC может быть использовано до четырех последовательных портов с именами COM1 – COM4.

Устройства ввода

Основными устройствами ввода данных от пользователя являются клавиатура и манипуляторы: мышь и трекбол.

Клавиатура – используется в основном для ввода в компьютер символьной информации. Она включает в себя поле клавиш (101 и более) и микроконтроллер. При нажатии или отпускании клавиши вырабатывается специальный цифровой сигнал – скэн-код, который попадает в контроллер клавиатуры. Для его анализа процессором используется специальная программа, входящая в состав BIOS. Далее скэн код переводится в код символа (с использованием информации о нажатиях специальных клавиш: Shift, Alt, Ctrl, которая хранится в специальной области памяти) и записывается в буфер клавиатуры (который может содержать до 15ти очередных введенных символов). При чтении символа из буфера прикладной программой этот символ оттуда удаляется.

Манипуляторы мышь и трекбол – используются в графически ориентированных пользовательских интерфейсах. Принцип работы этих устройств заключается в определении направления и скорости вращения специального резинового шарика встроенными в манипулятор датчиками с дальнейшим преобразованием этой информации в параметры перемещения указателя на экране компьютера. Для передачи сигналов выбора пользователя на манипуляторе используют две или три кнопки. В случае использования мыши шарик катается по горизонтальной поверхности, а в случае трекбола шарик (больших размеров) вращается непосредственно ладонью пользователя.

Устройства вывода

Устройства вывода служат для вывода информации из компьютера. В настоящее время основными устройствами вывода информации помимо монитора, рассмотренного выше, являются принтеры и модемы.

Принтеры

Принтеры служат для вывода текстовой и графической информации на бумажный носитель. В настоящее время существует несколько различных принципов печати и соответственно несколько различных типов принтеров.

Матричные принтеры – являются ударными печатающими устройствами. Принцип их работы основан на использовании игольчатых головок, которые в процессе печати “вколачивают” краситель с ленты на бумагу. Головки принтеров могут содержать 9, 18 или 24 иголки, скорость печати таких принтеров составляет до 3-4 страниц в минуту. Основным недостатком матричных принтеров является высокий уровень шума и черно-белая печать, однако они достаточно дешевы.

Струйные принтеры – являются безударными печатающими устройствами. Принцип их работы основан на разбрызгивании чернил через специальные сопла на печатающей головке. Размер сопла значительно меньше размера иголки матричного принтера, что позволяет использовать большее количество сопел (12 – 64) и соответственно повысить качество печати (360 точек на дюйм и более). Существуют как черно-белые, так и цветные струйные принтеры.

Скорость печати струйных принтеров в режиме высокого качества составляет 2-3 страницы в минуту, в режиме быстрой печати до 12 страниц в минуту.

Лазерный принтеры используют электрографический принцип создания изображения. С помощью лазера и системы зеркал на специальном фотопроводящем печатающем барабане формируется электростатическое поле, к которому прилипают частицы тонера. Затем эти частицы переносятся на лист бумаги и закрепляются там за счет нагрева до температуры плавления. Качество печати лазерных принтеров весьма высокое (до 600 и даже 1200 точек на дюйм). Существуют как черно-белые, так и цветные лазерные принтеры. Скорость печати у различных моделей принтеров составляет от 4-6 до 12 страниц в минуту.

Принтеры с термопереносом восковой мастики – относятся к безударным печатающим устройствам. Принцип их работы заключается в том, что нанесенное на ленту термопластичное красящее вещество нагревается микроскопическими нагревательными элементами, расположеными на печатающей головке и попадает на бумагу. Часто печатающая головка делается на всю ширину бумаги, что позволяет печатать построчно и делает ненужным систему механического перемещения головки вдоль строки. Качество печати принтеров с термопереносом находится в пределах 200-300 точек на дюйм. Скорость печати невысока и составляет 1-2 страницы в минуту.

Модемы

Модем-устройство, осуществляющее модуляцию и демодуляцию информационных сигналов. Модемы используются для осуществления связи между компьютерами по телефонным линиям. Необходимость таких устройств, как модем связана с тем, что в телефонных линиях в основном передаются аналоговые сигналы, а внутри компьютера – цифровые.

Модемы выполняются либо в виде небольших плат расширения (встраиваемые модемы) или в виде отдельных устройств, связанных с компьютером через последовательный порт (внешние модемы). Они обеспечивают не только модуляцию/демодуляцию данных, но также сжатие и декомпрессию информации, поиск и коррекцию ошибок. В них используются следующие методы модуляции:

- FSK (Frequency Shift Keying) – частотная модуляция;

- PSK (Phase Shift Keying) – фазовая модуляция;

- QAM ( Quadrature Amplitude Modulation) – квадратурно-амплитудная модуляция при которой изменяются фаза и амплитуда сигнала.

Порядок связиСудовая радиосвязь между модемами и формат передаваемых сообщений регламентируется протоколами. Некоторые общепринятые протоколы признаются в качестве стандартов. Стандарты модемов устанавливаются Международным союзом электросвязи (ITU – International Telecommunications Union). В табл. 7 приведены некоторые стандарты модемов.

| Таблица 7. Стандарты модемов | |

|---|---|

| Стандарт | Макс.скорость передачи, бит/с |

| V.21 | 300 |

| V.22 | 1200 |

| V.22 bis | 2400 |

| V.23 | 1200 |

| V.32 | 9600 |

| V.32+ | 14400 |

| v.34 | 28800 |

| V.34+ | 32600 |

| V.90 | 56600 |

Понятие об операционной системе

Основой программного обеспечения (Software) персонального компьютера является операционная система. Операционная система (ОС)-это набор программ, обеспечивающих:

- управление РС и его ресурсами (памятью, экраном, дисковым пространством, портами ввода/вывода и т.п.);

- запуск и выполнение других программ;

- диалог с пользователем.

Операционная система персонального компьютера загружается с внешнего накопителя в оперативную память при его включении и находится в ней весь сеанс работы РС. Операционная система стоит между пользователем или прикладными программами и собственно аппаратурой компьютера (процессором, контроллерами и т.п.). Она интерпретирует все команды, подаваемые пользователем или прикладными программами и обеспечивает выполнение операций низкого уровня – управление памятью, подачу команд контроллерам накопителей, изменение информации в таблицах размещения файлов, обработку ошибок и т.п. При выполнении прикладных программ ОС обеспечивает:

- загрузку программы с накопителя в оперативную память;

- передачу управления программе;

- выполнение различных действий по запросу программы;

- освобождение памяти после завершения (успешного или аварийного) работы программы.

В настоящее время разработано большое количество различных операционных систем. Однако персональные компьютеры в большинстве своем оснащаются операционными системами, разработанными фирмой Microsoft – MS DOS (Disk Operating System) и MS Windows. Ниже будут кратко приведены основные характеристики этих операционных систем.

Операционная система MS-DOS

Операционая система MS-DOS в настоящее время практически используется на всех РС, где не установлен WINDOWS NT. Она входит в состав программного обеспечения Windows для обеспечения работы с программами, разработанными для MS-DOS;

- из соображений совместимости в Windows оставлены некоторые компоненты MS-DOS, в частности структура логического диска и файловая система FAT.

Основные элементы MS-DOS

Операционная система MS-DOS состоит из следующих элементов:

- загрузчик ОС – короткая программа, находящаяся в загрузочном секторе системного диска и предназначенная для загрузки операционной системы;

- файлы IO.SYS и MSDOS.SYS – файлы ядра DOS-дополняют функции BIOS и реализуют основные функции MS-DOS;

- командный процессор COMMAND.COM – программа, обеспечивающая диалог с пользователем – интерпретирует и выполняет команды, вводимые пользователем. Часть команд выполняется самим командным процессором (внутренние команды DOS), остальные команды интерпретируются как имена запускаемых файлов. Командный процессор пытается найти соответствующие программы и выполнить их;

- внешние команды DOS – программы, поставляемые вместе с ОС в виде отдельных файлов и дополняющие внутреннюю систему команд;

- файлы конфигурации CONFIG.SYS и AUTOEXEC.BAT – текстовые файлы, используемые в процессе начальной загрузки DOS для настройки рабочего окружения, т.е. загрузки соответствующих драйверов, задания значений переменным окружения DOS, автоматического запуска программ, которые необходимо выполнять при каждой загрузке компьютера (русификаторы, антивирусы, оболочки для работы с файловой системой и т.п.);

- драйверы устройств – специальные программы, дополняющие систему ввода/вывода и обеспечивающие работу с различными внешними устройствами.

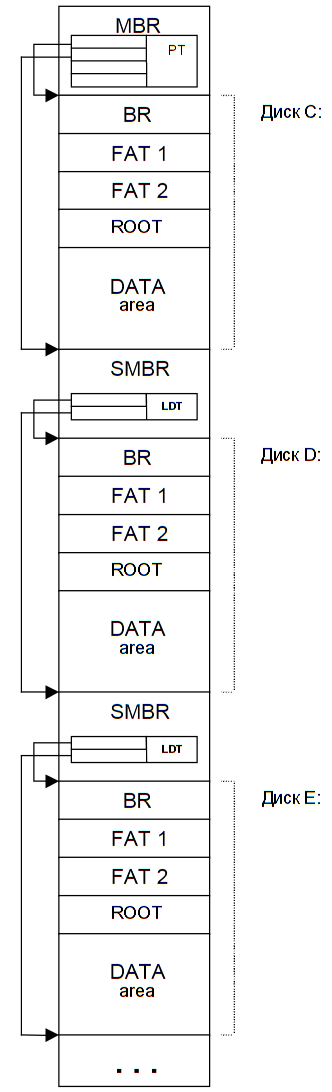

Логическая структура диска в MS-DOS

Дисковое пространство накопителей, используемых для хранения информации в РС, имеет некоторую строго определенную логическую структуру. Она предусматривает выделение на диске специальных областей, предназначенных для хранения служебной информации и используемых операционной системой для корректной работы с самим диском и расположенными на нем файлами. Один физический диск может быть разбит на несколько логических дисков (томов), каждый из которых будет иметь сходную логическую структуру. Однако лишь один логический диск в MS-DOS может быть загрузочным (т.е. обеспечивать загрузку операционной системы). В логической структуре диска выделяют следующие области:

- MBR – Master Boot Record – главная загрузочная запись (сектор);

- SMBR – Secondary Master Boot Record – вторичная главная загрузочная запись (сектор);

- BR – Boot Record – загрузочная запись (сектор) логического диска;

- FAT – File Allocation Table – таблица размещения файлов логического диска;

- Root – корневой каталог логического диска;

- Data area – область данных логического диска, содержащая сами файлы.

Логическая структура диска в MS-DOS показана на Рис. 8 Далее кратко описана каждая из перечисленных служебных областей.

MBR – Master Boot Record – главная загрузочная запись всегда занимает физический сектор 1 диска (сектор 1, головка 0, цилиндр 0). Он содержит программу IPL1 (Initial Program Loading 1) и таблицу разделов диска – PT (Partition Table), которая состоит из четырех 16-байтных элементов (См. Табл. 8).

Формат каждого элемента таблицы разделов диска показан в табл. 8.

Эта таблица используется программой начальной загрузки (IPL1) для определения активного (загружаемого) раздела. Следует заметить, что из четырех разделов, на которые может быть поделен диск, только два могут принадлежать MS-DOS – первичный (Primary) и расширенный (Extended), два остальных резервируются для других операционных систем. Однако это не накладывает ограничений на количество логических дисков, поскольку с расширенным разделом могут быть связаны несколько логических дисков.

| Таблица 8. Форматы разделов диска | ||

|---|---|---|

| Байты | Размер. Байт | Содержание |

| 000-1BDh | 446 | IPL 1 |

| 1BE-1CDh | 16 | Элемент 1-го раздела |

| 1CE-1DDh | 16 | Элемент 2-го раздела |

| 1DE-1Edh | 16 | Элемент 3-го раздела |

| 1EE-1FDh | 16 | Элемент 4-го раздела |

| 1FE-1FFh | 2 | Сигнатура 0AA55h |

| Таблица 9. | ||

|---|---|---|

| Смещение, hex | Размер, байт | Содержание |

| Признак загрузки | ||

| 00h | 1 | 80h – загружаемый раздел 00h – незагружаемый раздел |

| Начало раздела диска | ||

| 01h | 1 | Бит 0-7: номер головки (0-255) |

| 02h | 1 | Бит 0-5: номер сектора (1-63) Бит 6-7: старшие биты номера цилиндра |

| 03h | 1 | Бит 0-7: младшие биты номера цилиндра (0-1023) |

| Тип раздела | ||

| 04h | 1 | 00h – раздел не используется 01h – DOS с 12 битной FAT (от 0 до 16 Мбайт) 04h – DOS с 16 битной FAT (от 16 до 32 Мбайт) 05h – DOS Extended раздел 06h – DOS с 16 битной FAT (свыше 32 Мбайт) |

| Конец раздела диска | ||

| 05h | 1 | Бит 0-7: номер головки (0-255) |

| 06h | 1 | Бит 0-5: номер сектора (1-63) Бит 6-7: старшие биты номера цилиндра |

| 07h | 1 | Бит 0-7: младшие биты номера цилиндра (0-1023) |

| Относительный сектор | ||

| 08h | 4 | Количество секторов перед началом раздела |

| Раздел | ||

| 0Ch | 4 | Количество секторов в разделе |

Каждая запись в Partition Table ссылается либо на загрузочный сектор (Boot record) раздела, либо (если тип раздела – Extended) на вторичный главный загрузочный сектор SMBR (Secondary Master Boot Record).

SMBR – Secondary Master Boot Record не содержит программы загрузки IPL1 и не определяет загрузочный диск. В этом секторе находится таблица логического диска LDT (Logical Drive Table), которая определяет размер и местоположение раздела диска. Эта таблица состоит из не более чем двух 16-байтных записи, аналогичных записям в Partition Table. Причем вторая запись (если она существует) содержит код Extended раздела и ссылается на следующий вторичный загрузочный сектор. Такая система последовательных ссылок позволяет связать с Extended разделом до 23х логических дисков – от D до Z. Следует иметь в виду, что ни MBR, ни SMBR не принадлежат ни одному из логических дисков. Структура логических дисков идентична и включает в себя следующие области:

BR – Boot Record – загрузочный сектор логического диска, в котором хранится информация о диске и программа загрузки DOS – IPL2 (Initial Program Loading 2). Он находится в логическом секторе 0 каждого логического диска. Формат загрузочного сектора показан в Табл. 10.

FAT – File Allocation Table – таблица размещения файлов логического диска располагается на диске после Boot – сектора и содержащая в себе информацию о размещении всех файлов на данном логическим диске. Запись файла на диск производится по кластерам (нескольким последовательно идущим секторам), причем сам файл на диске не обязательно должен занимать непрерывную область. При записи на диск файл может оказаться фрагментированным т.е. состоящим из нескольких записей. Связь этих записей осуществляется через FAT. (таблицу представляющую каждый кластер диска, куда заносится информация о записываемых на диск файлах в виде последовательных ссылок на последующие кластеры). Таким образом, в FAT содержатся “цепочки”, определяющие кластеры, занятые данным файлом. Поскольку информация, содержащаяся в FAT, имеет жизненно важное значение, на диске располагают две копии FAT, которые следуют друг за другом.

Root – корневой директорий логического диска-располагается за последней копией FAT и имеет фиксированную (для каждого диска) длину. В нем помещены записи о всех файлах и директориях, находящихся в корневом каталоге диска.

Data area – область данных логического диска-занимает весь оставшийся объем логического диска. В ней записываются все файлы, хранящиеся на данном диске. При записи файла в область данных автоматически обновляется информация об этом файле в FAT и в Root.

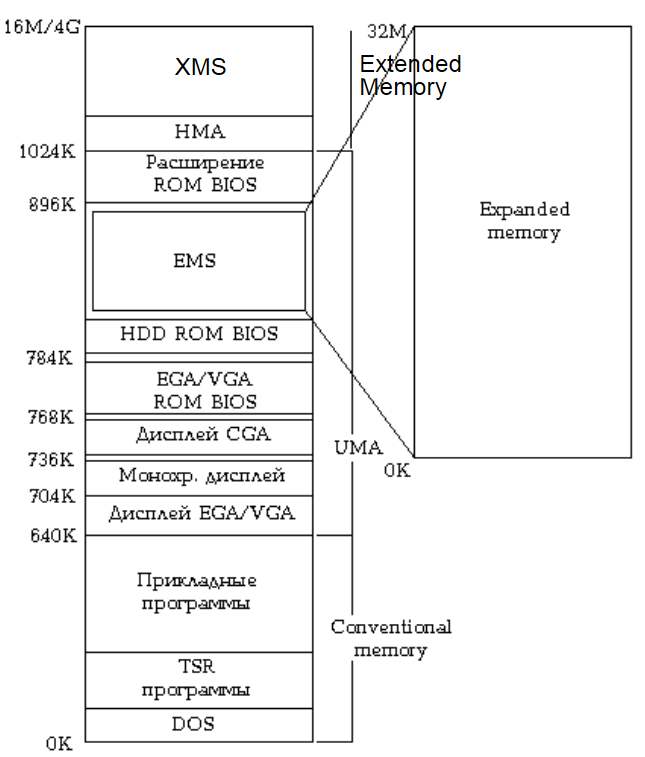

Логическая структура оперативной памяти в MS-DOS

Логическая структура оперативной памяти в MS-DOS разрабатывалась при создании первых версий этой ОС и основана на системе адресации процессоров i8086:

- адресное пространство ограничено 1 Мбайтом (20 бит шины адреса);

- адресное пространство разбито на сегменты по 64 Кбайт (216=64К – максимальное число, которым могли оперировать 1 6 разрядные регистры), поэтому линейный адрес произвольной области памяти определялся с помощью двух чисел : номера сегмента (Seg) и смещения в нем (Offset): Addr = Seg*16+Offset.

Необходимость в обеспечении совместимости с прежними версиями MS-DOS, а также с созданным для этих версий программным обеспечением не позволила отказаться от принятой структуры оперативной памяти. Несмотря на развитие аппаратного обеспечения и увеличение объема оперативной памяти MS-DOS остается ориентированным на использование только 1Мбайта RAM в реальном режиме работы процессора, фактически не имея доступа в области памяти выше 1Мбайта. Для использования оперативной памяти выше указанного порога в MS- DOS необходимо использовать специальные средства отображения этой памяти в область ниже 1Мбайта. Неудобство такой организации памяти явилось одной из причин разработки новой операционной системы (Windows).

| Таблица 10. Формат загрузочного сектора | ||

|---|---|---|

| Смещение hex | Размер, байт | Содержание |

| 00h | 3 | Код инструкции перехода на программу IPL2 |