Судовые насосы – это неотъемлемая часть судовых систем, обеспечивающая перекачивание жидкостей для различных нужд, от охлаждения двигателей до балластных операций и пожаротушения. Конструкция центробежных насосов отличается простотой, надежностью и компактностью. Именно эти качества, наряду с высокой производительностью, делают их одними из самых распространенных насосов на судах. Их работа основана на передаче энергии от вращающегося рабочего колеса к перекачиваемой жидкости, что создает центробежную силу и, как следствие, напор.

- Одноступенчатый центробежный насос с односторонним подводом жидкости

- Одноступенчатый центробежный насос с вакуумным устройством

- Двухступенчатый самовсасывающий центробежный насос

- Центробежный самовсасывающий насос с двусторонним подводом жидкости

- Центробежный насос для перекачки рыбо-водяной смеси (рыбонасос)

- Погружной центробежный насос

- Вихревой трехступенчатый насос

- Определение основных параметров центробежного насоса

В зависимости от назначения и условий эксплуатации судовые центробежные насосы имеют множество конструктивных исполнений. В данном материале приведены наиболее распространенные типы центробежных насосов, мы изучим их особенности, принцип действия и область применения. Также рассмотрим как простые одноступенчатые насосы, так и более сложные конструкции, такие как самовсасывающие насосы и насосы для специальных задач, например, рыбонасосы. В заключение будет показано, как определять основные параметры центробежного насоса, что является ключом к правильному выбору и эффективной эксплуатации.

Одноступенчатый центробежный насос с односторонним подводом жидкости

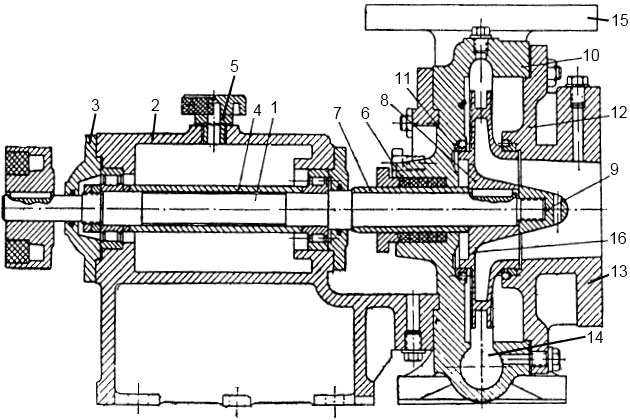

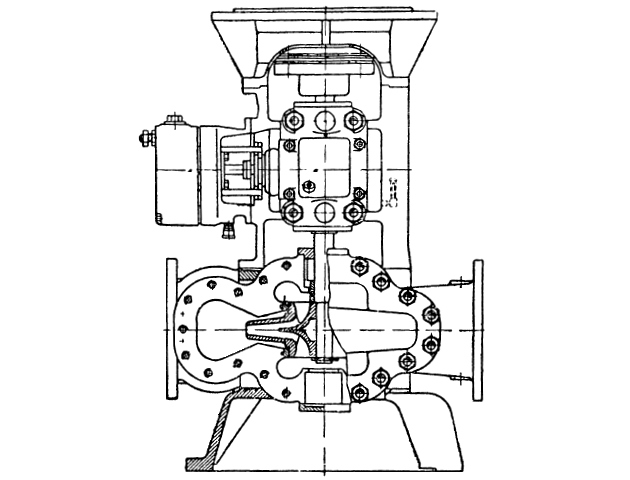

На рис. 1 показан одноступенчатый Основные параметры центробежных насосов и принцип действия на суднецентробежный насос с односторонним подводом жидкости, используемый в качестве пожарного насоса на небольших судах типа СРТ.

Насос имеет производительность 30 м3/ч и создает напор 40 м вод. ст., потребляя при этом мощность 8 л. с. (5,8 кВт) при 2 850 об/мин. Стальной вал 1 насоса лежит на двух роликовых подшипниках, установленных в специальном закрытом корпусе 2. От осевого перемещения с внешних сторон подшипники удерживаются крышками 3, а изнутри распираются втулкой 4. В корпус подшипников через пробку 5 наливается масло.

Правая половина вала, входящая в корпус насоса через уплотнительный сальник 6, имеет напрессованную бронзовую втулку 7, которая предохраняет вал от коррозии. Бронзовое рабочее колесо 8, имеющее шесть загнутых назад лопаток, насажено на валу на шпонке и крепится от осевого смещения обтекаемой гайкой 9. Между рабочим колесом и корпусом 10 насоса для уменьшения перепуска жидкости установлены бронзовые уплотнительные кольца 11. Съемная крышка 12 крепится к корпусу на болтах и имеет в плоскости разъема клингеритовую прокладку.

Насос устанавливают ниже ватерлинии и жидкость по приемной трубе, присоединяемой к фланцу 13, подходит самотеком к центру рабочего колеса, захватывается при вращении его лопатками и отбрасывается в спиральный канал 14, из которого через патрубок 15 уходит в отливную трубу.

У центробежных насосов с односторонним подводом возникает осевое усилие, направленное в сторону, противоположную входу жидкости. Это явление объясняется тем, что жидкость из спирального канала под повышенным давлением просачивается между боковой поверхностью колеса и стенкой корпуса к центру колеса с обратной стороны. Так как со стороны входа жидкости у центра колеса создается разрежение, то под действием разности давлений крылатка стремится сдвинуться навстречу жидкости. Для снятия осевого усилия в диске колеса просверливают отверстия 16, соединяющие область повышенного давления за крылаткой с областью разрежения перед крылаткой.

Одноступенчатый центробежный насос с вакуумным устройством

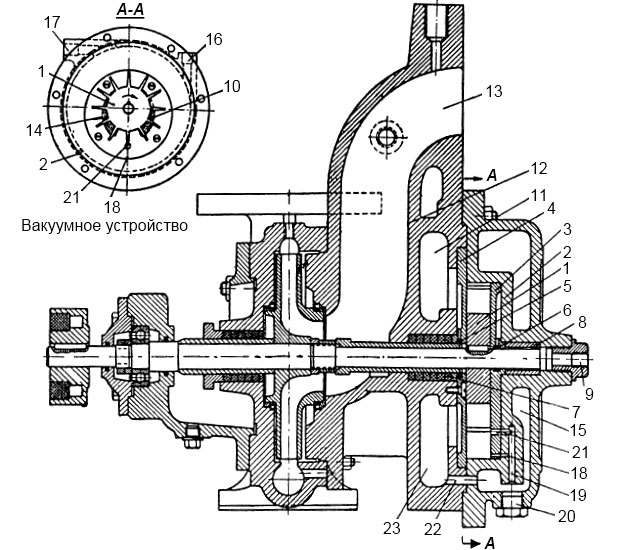

В данном пункте рассмотрим центробежный насос с вакуумным устройством для судовых систем. На рис. 2 показан одноступенчатый центробежный насос (продольный разрез) с вакуумным устройством, используемый на судах в качестве осушительного.

Вакуумное устройство, создающее предварительное разрежение в приемной трубе и обеспечивающее подвод воды к центру рабочего колеса, состоит из ротора 1 с радиальными лопатками. Ротор закреплен на валу центробежного насоса и расположен эксцентрично в специальном корпусе 2. С боковых сторон, между ротором и корпусом, установлены сменные диски 3 и 4, причем зазор между ротором и дисками должен быть минимально допустимым. Между валом и дисками ставятся резиновые уплотнительные кольца 5, 6, для которых в дисках предусмотрены кольцевые выточки.

Передний диск 4 одновременно является нажимной втулкой для сальника 7, а задний диск 3 удерживает от осевого перемещения втулку 8, являющуюся вторым подшипником насоса. Втулка имеет продольные канавки для смазки и смазывается при помощи масленки, ввертываемой в отверстие 9. В переднем диске 4 имеется серповидный вырез 10, который сообщается с полостью 11 в корпусе насоса 12. Полость 11 с помощью медной трубки сообщается с приемным трубопроводом 13 насоса. На заднем диске 3 имеется такой же серповидный вырез 14, сообщающийся с полостью 15, которая на момент пуска соединяется с атмосферой через трехходовую пробку. Перед запуском насоса через воронку, вворачиваемую в отверстие 16, в корпус вакуум-насоса наливается вода, заполняющая пространство между лопатками ротора.

При вращении ротора лопатки, захватывая жидкость, приводят ее во вращение, и она под действием центробежных сил отбрасывается к стенкам корпуса. Если ротор вращается по часовой стрелке, то на правой половине оборота вследствие эксцентричной посадки ротора в корпусе и возникающих центробежных сил жидкость отходит от центра, образуя свободную полость с пониженным давлением в зоне переднего выреза. Так как этот вырез соединен с приемной трубой насоса, то воздух из нее заполнит образовавшуюся пустоту между ротором и жидкостью. На левой половине оборота вследствие эксцентричной посадки ротора жидкость подходит к центру и воздух, переносимый из зоны переднего выреза 10 в зону выреза 14, будет выталкиваться подходящей жидкостью через вырез 14 в полость 15, из которой через открытый трехходовой кран, ввернутый в отверстие 17, уйдет в атмосферу. Таким образом, в приемной трубе постепенно создается разрежение, жидкость подходит к центру рабочего колеса, и насос работает на самовсасывание. При этом вакуум-насос начинает также забирать воду из приемной трубы и выбрасывать ее через воздушную трубку наружу.

При появлении воды из воздушной трубки трехходовой кран переключают, и вода по отводной трубке перепускается в приемную трубку насоса. Для спуска воды из корпуса ротора служит отверстие 18, через которое вода попадает в вертикальное сверление 19, из него в полость 15, а затем удаляется через спускную пробку 20. Отверстие 21, расположенное на окружности, описываемой концами лопаток, в процессе работы вакуум-насоса должно лежать ниже уровня воды, находящейся в корпусе ротора. Если уровень воды опустится ниже отверстия 21, концы лопаток ротора в нижней части также выйдут из воды и всасывающий вырез может соединиться с нагнетательным. Но такого явления не происходит, поскольку как только отверстие 21 окажется в области, свободной от жидкости и имеющей пониженное давление, через него моментально произойдет добавление жидкости из полости 15.

Сверление 19, связывающее отверстия 18 и 21 с полостью 15, расположено вертикально, в результате чего предотвращается попадание грязи и песка в корпус ротора. Отверстие 22 служит для спуска воды из полости 23, которая отделена от полости 11 ребром корпуса. На отливном Насосы и системы трубопроводовтрубопроводе насоса должен быть невозвратный клапан или заслонка, закрываемая в момент пуска.

При эксплуатации центробежных насосов с вакуумным устройством особое внимание необходимо обращать на зазор между ротором и боковыми дисками. Величина этого зазора не должна превышать 0,25 мм на сторону.

Уменьшить зазор, увеличившийся при эксплуатации, можно путем постановки прокладки между корпусом и задним диском. При сильном износе необходимо сторцевать передний диск и поставить под него прокладку.

Рабочее колесо (вид со стороны подвода жидкости) показано на рис. 3.

Две лопатки 1 являются одновременно стенками колеса.

Межлопаточный канал имеет плавное внутреннее очертание, и так как ширина его равна диаметру входного отверстия 2, то вход жидкости на колесо получается очень плавным. При диаметре рабочего колеса D = 204 мм и числе оборотов в минуту n = 1 450 насос развивает производительность 20 м3/ч и создает напор 25 м вод. ст.

Двухступенчатый самовсасывающий центробежный насос

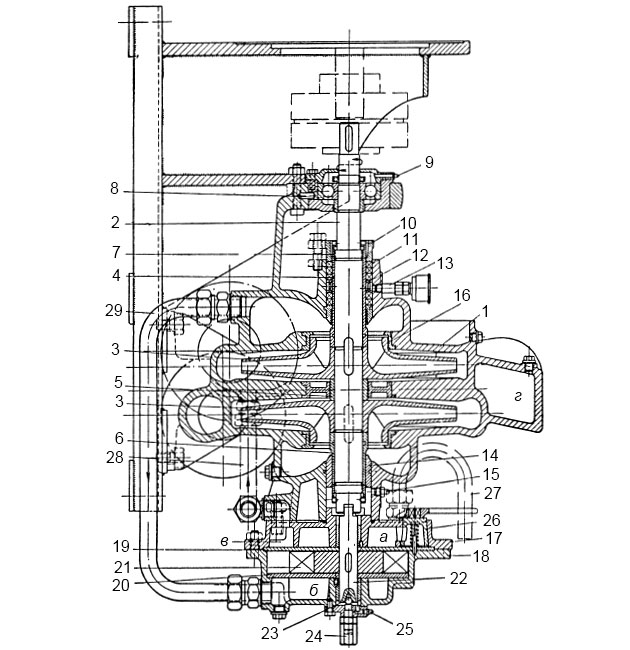

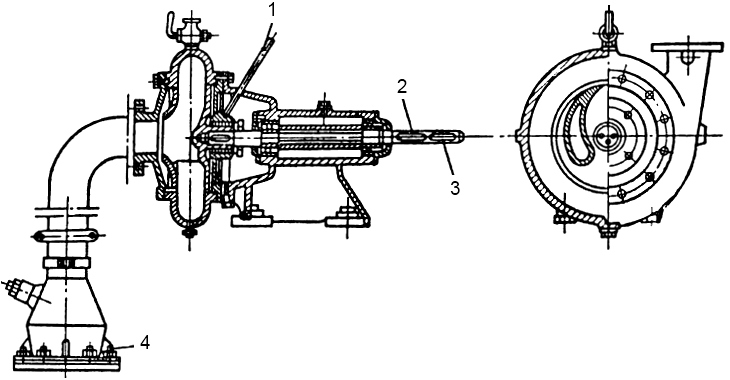

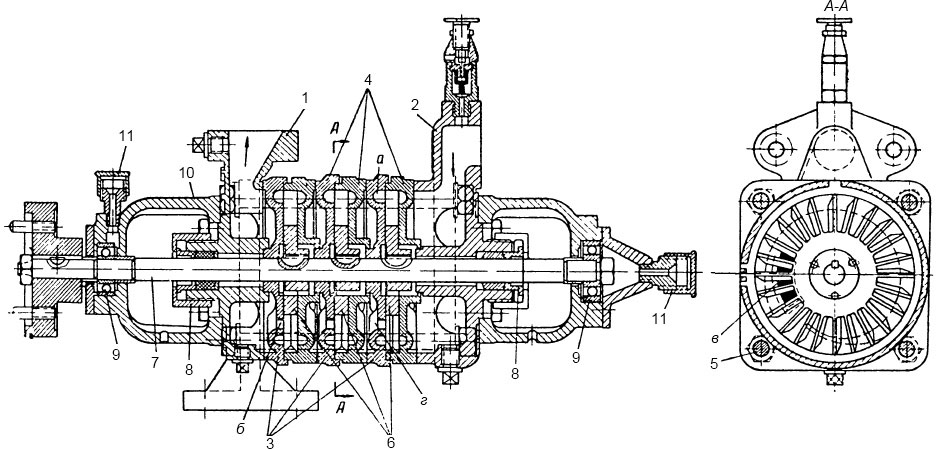

На рис. 4 показан двухступенчатый самовсасывающий центробежный насос (осевой разрез), используемый на рефрижераторных траулерах типа «Пушкин» в качестве пожарного.

Рассмотрим устройство двухступенчатого самовсасывающего насоса на судне. Потребляя мощность 16 кВт при 1 450 об/мин, насос обеспечивает производительность 50 м3/ч при напоре 60 м вод. ст. Насос имеет литой чугунный корпус 1 с вертикальным осевым разъемом, в плоскости которого помещается графитно-асбестовая прокладка толщиной 0,5 мм.

На валу 2 насоса, изготовленном из алюминиево-железистой бронзы, насажены на шпонках два бронзовых одинаковых рабочих колеса 3. От осевых перемещений они удерживаются распорными втулками 4, 5, 6, которые упираются в стопорные гайки 7.

Вследствие того, что жидкость к рабочим колесам подводится с противоположных сторон, вал насоса разгружен от осевого усилия, возникающего при одностороннем подводе жидкости. Вес вала с рабочими колесами воспринимается радиально-упорным шарикоподшипником 8, для смазки которого в корпус периодически набивается тавот через отверстие 9.

Выход вала из корпуса уплотнен сальником, состоящим из:

- нажимной втулки 10;

- графитно-асбестовых колец 11;

- фонарного кольца 12, кольцевое пространство которого набивается тавотом через масленку 13.

Нижний опорный подшипник 14, представляющий собой неразрезную бронзовую втулку, смазывается через закрываемое отверстие 15.

Для уменьшения щелевых потерь между ступицами рабочих колес и корпусом установлены бронзовые кольца 16 с радиальным монтажным зазором между ступицей и кольцом в 0,2 мм.

К основному корпусу на шпильках крепится корпус вакуум-насоса, состоящий из верхней 17 и нижней 18 частей.

В разъеме частей корпуса вакуум-насоса помещен верхний бронзовый диск 19, имеющий серповидный вырез, выходящий в полость а.

Нижний диск 20 также имеет серповидный вырез, который выходит в полость б. Между дисками с аксиальным зазором 0,1-0,15 мм помещен ротор 21 вакуум-насосов, расположенный по отношению к расточенному корпусу эксцентрично. Ротор насажен на промежуточный валик 22, связанный через шлицевое соединение с главным валом насоса. Нижний торец валика 22 опирается на каленый шарик 23, который в свою очередь опирается на закаленный торец регулировочного винта 24. Смазка шарика и нижнего подшипника валика осуществляется через отверстие 25.

В верхней части корпуса вакуум-насоса имеется двухходовая пробка 26, служащая для перевода вакуум-насоса со всасывающего режима работы на перепускной.

Полость а верхней части корпуса вакуум-насоса имеет воздушную трубку 27 и нарезную пробку для заливки вакуум-насоса, а полость в, которая может быть сообщена с полостью а через пробку 26, соединяется трубкой 28 с приемной трубой центробежного насоса. Полость б нижней части корпуса вакуум-насоса соединяется с приемной трубой насоса через трубку 29.

Перед пуском насоса через заливочное отверстие в корпус вакуум-насоса наливают Теория работы и типы опреснительных установок на суднечистую воду, после чего отверстие закрывают и двухходовую пробку 26 переводят в положение «всасывание», сообщая тем самым полость а через воздушную трубку с атмосферой.

Запорный клапан на отливном трубопроводе насоса при этом должен быть закрыт.

При вращении ротора 21 воздух через трубку 29 и серповидный вырез в нижнем диске 20 отсасывается из приемной трубы центробежного насоса и через серповидный вырез в диске 19 нагнетается в полость а, а из нее через пробку 26 и воздушную трубку выбрасывается в атмосферу.

В приемной трубе, таким образом, создается разрежение, жидкость подходит к центру верхнего рабочего колеса и центробежный насос переходит на самовсасывание.

При переходе насоса на самовсасывание из воздушной трубки появляется вода, после этого пробку 26 переводят в положение «перепуск». В этом случае вода через пробку 26 будет попадать в полость в, а из нее по трубке 28 перепускаться в приемный трубопровод.

Жидкость, поступившая в верхнее рабочее колесо, выбрасывается из него под определенным давлением в отводной канал г, по которому подходит к центру нижнего колеса, проходит через него и с повышенным давлением выбрасывается в отливной патрубок.

В конструкции судовых насосов, быстрому износу подвержен нижний опорный подшипник 14, работающий в плохих условиях смазки при фрикционной паре «бронза по бронзе».

Недостатком насоса является также коррозия и быстрый износ упорного шарика 23, вследствие чего ротор 21 ложится на диск 20. Это приводит к быстрому увеличению зазора между ротором и верхним диском 19. При увеличении зазора до 0,5 мм вакуум-насос уже плохо справляется со своими функциями. Как временную меру для уменьшения бокового зазора в судовых условиях можно рекомендовать постановку прокладок определенной толщины под нижний диск.

Центробежный самовсасывающий насос с двусторонним подводом жидкости

На рис. 5 показан общий вид вертикального одноступенчатого центробежного насоса с двусторонним подводом жидкости, используемого на судах в качестве балластно-осушительного.

Отличительной особенностью Основные конструкции топливных насосов и форсунокконструкции насоса является вакуумное устройство (рис. 6), обеспечивающее необходимое разрежение в приемном трубопроводе центробежного насоса.

На валу 1 насоса, лежащем на двух подшипниках качения 2, 3, закреплена на шпонке коническая шестерня 4. Подшипники качения уплотнены кольцами Зиммеринга, которые представляют собой резиновую обойму, постоянно прижимаемую к валу круговой пружиной.

Шестерня 4 сцепляется со второй конической шестерней 5, закрепленной на ступице фрикционного конуса 6, который может свободно вращаться на шарикоподшипниках 7, 8 вокруг приводного валика 9.

На валике 9 на скользящей шпонке имеется подвижной фрикционный конус 10, снабженный пружиной 11 и рычагом для перемещения (на рисунке не показан). Приводной валик 9 через уплотнения типа Зиммеринг входит в корпус 12 вакуум-насоса и имеет на конце закрепленную крылатку 13, расположенную с зазором 0,1-0,15 мм между дисками 14 и 15.

Рекомендуется к прочтению: Ротационные насосы – классификация и принцип работы на судне

В диске 14 имеется серповидный вырез, который через полость 16 и короткую трубку сообщается с корпусом центробежного насоса, а серповидный вырез в диске 15 сообщается с заливочной камерой 17. Заливочная камера заполняется водой через верхнюю пробку.

Для пуска насоса необходимо:

- закрыть клапан на нагнетательном трубопроводе;

- проверить наличие воды в заливочном корпусе;

- пустить в ход центробежный насос;

- опустить защелку рычага фрикционной муфты, в результате чего крылатка вакуум-насоса придет во вращение и начнет отсасывать воздух из приемного трубопровода насоса и выталкивать его в заливочную камеру, а из нее через трубку 19 наружу. После появления сплошного потока воды из трубки 19 отключить фрикционную муфту вакуум-насоса;

- открыть клапан на нагнетательном трубопроводе.

В процессе эксплуатации необходимо периодически прожимать штауферные масленки, заполняя их консистентной смазкой, и контролировать уровень масла в коробке привода к вакуум-насосу.

Фильтр на всасывающей трубке к вакуум-насосу необходимо еженедельно прочищать. При сборке насоса нужно проверять плотность сальника и зазор между рабочим колесом и уплотнительными кольцами, величина которого должна быть в пределах 0,15-0,25 мм.

Для больших центробежных насосов начали находить применение вакуум-насосы с независимым приводом от небольшого электродвигателя. В этом случае срок службы вакуум-насоса значительно увеличивается, так как все его элементы работают эпизодически в период запуска центробежного насоса.

Центробежный насос для перекачки рыбо-водяной смеси (рыбонасос)

При выгрузке и транспортировке рыбы на предприятиях и Положение о технической эксплуатации судов рыбной промышленности. Приложения 1-13судах рыбной промышленности широко применяются рыбонасосы.

Что такое рыбонасос?

Рыбонасос – это центробежный насос, который используется для гидравлической механизации при выгрузке и транспортировке рыбы.

Сущность метода гидравлической механизации заключается в том, что рыба перемещается по трубопроводам вместе с жидкой средой – водой или тузлуком.

Гидродинамический процесс рыбонасоса ограничивается критическим режимом, т. е. критическими оборотами и напором, за пределами которых рыба при проходе через насос получает механические повреждения.

Естественно, что на критический режим оказывают влияние геометрические размеры рыбы. Для обеспечения сохранности рыбы обычно число оборотов рабочего колеса рыбонасоса принимается равным 300-1 000 об/мин, а общий напор не превышает 12 м вод. ст.

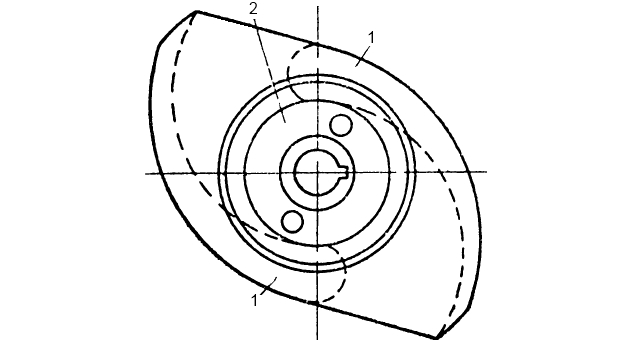

Рабочее колесо рыбонасоса (рис. 7) имеет только две лопатки обтекаемой формы с широким внутренним каналом между ними.

Оно расположено концентрично, так что поперечное сечение периферийного канала практически не изменяется по всей окружности колеса.

Наиболее распространены в рыбной промышленности рыбонасосы типа РБ, схема насоса для перекачки рыбо-водяной смеси показана на рис. 8.

1 – водяное уплотнение сальника; 2 – шпонка для шкива к вакуум-насосу; 3 – шпонка для муфты; 4 – обратный клапан (храпок)

Рыбонасосы РБ выпускаются четырех типоразмеров:

- РБ-100,

- РБ-150,

- РБ-200,

- РБ-250,

причем цифра указывает внутренний диаметр всасывающего патрубка в мм.

Рыбонасосы РБ-100 и РБ-150 используются для перекачки мелкой рыбы (хамса, килька, салака), РБ-200 – сельди; РБ-250 – леща, судака, лососевых.

Рыбонасос типа РБ представляет собой горизонтальный центробежный консольный насос, вал которого лежит на двух подшипниках качения. Вал входит в корпус через лабиринтовое уплотнение с водяным затвором.

Корпус для удобства монтажа имеет две большие боковые крышки, одна из которых отливается заодно со всасывающим патрубком. К всасывающему патрубку присоединяется на болтах приемный шланг, снабженный на конце невозвратным клапаном (храпком). Приводом для рыбонасосов служат обычно электромоторы переменного тока и бензиновые автомобильные двигатели, работающие через редуктор.

Бесперебойность работы рыбонасоса зависит главным образом от отсутствия воздуха в его всасывающей линии и внутренней полости. Для этого необходимо обеспечить герметичность всех соединений и особенно на всасывающем шланге рыбонасоса. Всасывающий шланг, как при заливке, так и во время работы должен иметь подъем в сторону рыбонасоса и ни в коем случае не должен иметь горбов и петель, где могут образовываться воздушные мешки.

Необходимо следить за тем, чтобы конец всасывающего шланга:

- не обнажался;

- не приближался слишком близко к поверхности;

- не опускался на грунт.

На внутренних поверхностях насоса и трубопроводов не должно быть раковин, заусениц и прочих неровностей, которые могут вызвать механические повреждения рыбы.

Для правильной работы рыбонасоса большое значение имеет состав рабочей смеси. Соотношение рыбы и воды принимают равным 1:3-1:5.

Всасывающий шланг и корпус рыбонасоса перед пуском должны заполняться водой. При наличии на конце всасывающего шланга невозвратного клапана (храпка) заливку приходится производить только перед первым пуском. Этот простой метод заливки имеет серьезный недостаток, так как размещение невозвратного клапана во всасывающей трубе резко увеличивает гидравлические потери на сопротивление и мешает проходу рыбы.

Более совершенным, хотя и более дорогим и сложным методом является заливка рыбонасосов специальным вакуумным насосом, приводимым от отдельного электромотора. В этом случае отпадает необходимость в установке громоздкого невозвратного клапана на конце всасывающего шланга, но требуется клинкетная задвижка на нагнетательном трубопроводе; во время заливки насоса задвижку закрывают.

Погружной центробежный насос

При выгрузке рыбы из кошельковых неводов, скольцованных у борта Промысловые добывающие и перерабатывающие судадобывающего судна, применяют погружные центробежные насосы.

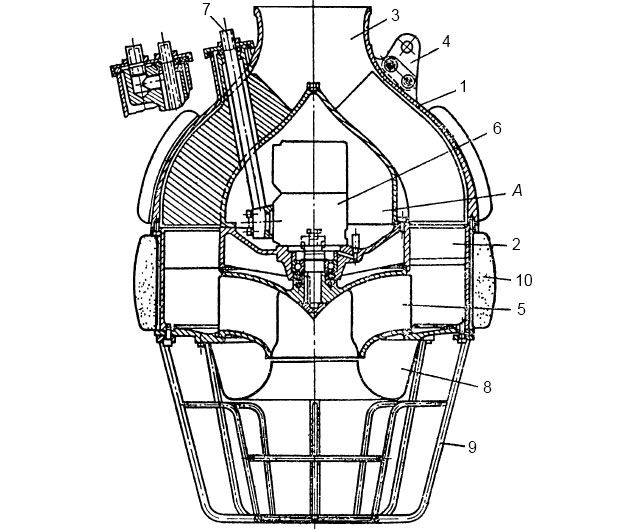

На рис. 9 показан продольный разрез погружного рыбонасоса, выпускаемого норвежской фирмой «Рапп».

Корпус насоса, отливаемый из коррозионностойкого алюминиевого сплава, состоит из верхней пустотелой сферической части 1 и нижней цилиндрической части 2, соединенных болтами.

К патрубку 3 верхней части крепится напорный шланг, уходящий на Швартовка одного судна к борту другогоборт судна, а к рыму 4 трос, на котором насос с помощью стрелы выводится за борт и погружается в кошелек с рыбой. Внутри нижней части располагается рабочее колесо 5, закрепленное на валу гидромотора 6.

Гидромотор находится в герметичной полости А, заполняемой возвратным маслом, выходящим из гидромотора. Нагнетание масла к гидромотору производится по резиновому шлангу диаметром 30 мм от насоса, установленного на борту судна. Масляный шланг крепится к трубе 7, пропущенной с зазором в ребре корпуса и присоединенной к гидромотору.

Масло, выходящее из гидромотора и заполняющее полость А, по кольцевому зазору и другому шлангу уходит к насосу.

К нижней части корпуса прикрепляется всасывающий диффузор 8, ограждаемый решеткой 9, которая защищает насос от попадания в него сетного полотна и крупных предметов.

Корпус насоса снабжен резиновым противоударным амортизатором 10, повышающим надежность его при эксплуатации.

При нагнетании масла гидромотор приводит во вращение рабочее колесо насоса, которое вместе с водой захватывает рыбу из кошелька и по каналам в сферической части подает рыбо-водяную смесь через напорный шланг на палубу судна.

Производительность насоса 60 т/ч по рыбе при высоте напора 15 м и концентрации рыбы 33 %.

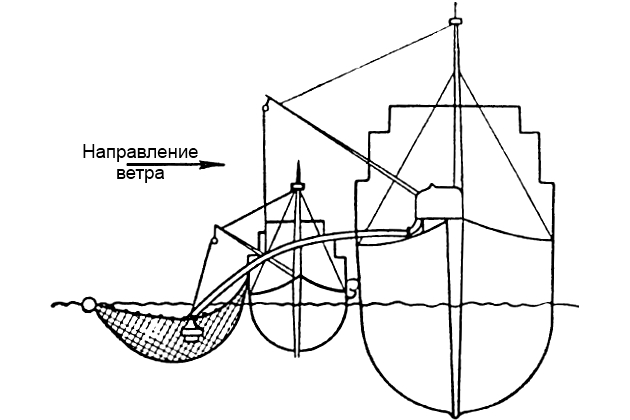

Одна из схем использования погружного рыбонасоса для выгрузки рыбы на плавбазу показана на рис. 10.

Погружной рыбонасос по сравнению с обычным обладает значительно меньшим весом и габаритами, не требует всасывающего шланга, обеспечивает больший напор и меньше повреждает рыбу.

Вихревой трехступенчатый насос

Вихревые насосы используются преимущественно в диапазоне малых коэффициентов быстроходности (ns = 10-50), где применение центробежных насосов нецелесообразно из-за низкого значения КПД.

При одном и том же диаметре колеса и числе оборотов вала вихревой насос создает напор в 3-4 раза больший, чем центробежный насос. Как правило, эти насосы конструируют и рассчитывают на сравнительно высокий напор (20-100 м вод. ст.) и на небольшую производительность (5-40 м3/ч).

Положительным качеством вихревых насосов является также то, что они в отличие от центробежных обладают самовсасывающей способностью. На рис. 11 изображен трехступенчатый вихревой насос, используемый на судах типа «Рига» в качестве санитарного насоса, обслуживающего гидрофоры пресной и Характеристики судовых глубоковакуумных вертикально-трубных испарителей морской водысоленой воды.

Насос имеет секционный корпус, который состоит из:

- нагнетательной крышки 1;

- приемной крышки 2;

- нагнетательных секций 3;

- приемных секций 4.

Все перечисленные детали связаны между собой четырьмя стяжными шпильками 5.

В полостях разъема секций и крышек помещают уплотнительные бумажные прокладки. Нагнетательная и приемная секции, обращенные одна к другой рабочими поверхностями, образуют рабочую камеру, в которой с боковым зазором 0,08-0,1 мм помещают ротор 6, имеющий радиальные лопатки треугольного сечения.

На рабочих поверхностях приемной и нагнетательной секций выполнены глухие периферийные каналы а, поперечное сечение которых постепенно уменьшается к концам. На нагнетательных секциях имеются расходящиеся нагнетательные окна б, а на приемных секциях – слегка сходящиеся окна в, расположенные на меньшем радиусе, чем боковые каналы.

Крылатки с помощью сегментных шпонок закреплены на валике 7, выходящем из крышек через сальниковые уплотнения 8 и опирающемся на шарикоподшипники 9, установленные в выносных кронштейнах 10.

Для смазки шарикоподшипников предназначены масленки 11. При вращении ротора по часовой стрелке жидкость из полости приемной крышки через всасывающее окно в первой приемной секции поступает к первому ротору, захватывается лопатками, прогоняется по периферийным каналам а к нагнетательному окну б первой секции и из него выбрасывается в полость г.

Из полости г жидкость таким же путем проходит через две другие секции с повышением давления в каждой из них и через полость крышки 1 поступает в нагнетательный трубопровод.

Всасывание через приемные окна в происходит вследствие разрежения, создаваемого в зоне этих окон за счет отбрасывания жидкости в периферийные каналы под действием центробежных сил, возникающих в жидкости при ее вращении. При вращении роторов 6 жидкость, накапливающаяся в периферийных каналах и концевых частях межлопаточных полостей, движется по окружности и попадает в сходящуюся часть периферийных каналов. Вследствие уменьшения поперечного сечения периферийных каналов жидкость при подходе к нагнетательным окнам б вытесняется через них в приемную полость г следующей секции.

Имеется несколько различных теорий российских и иностранных ученых о принципе работы вихревых насосов, но, ни одна из них не является конкретной и вполне обоснованной, так как все эти теории создавались с рядом допущений, предположений и упрощений.

Многолетние опытные и теоретические исследования рабочего процесса вихревого насоса дают основание изложить следующую схему работы вихревых насосов.

При вращении рабочего колеса жидкость, заключенная в межлопаточных ячейках, приобретает большие окружные скорости, следствием которых является возникновение в жидкости центробежных сил. Жидкость, находящаяся в боковых периферийных каналах, также приобретает вращательное движение, но со скоростями, отличающимися от скоростей жидкости в межлопаточных ячейках ротора. Следовательно, центробежные силы, развивающиеся в периферийных каналах, будут отличаться от центробежных сил, возникающих в межлопаточных ячейках.

Различное по величине действие центробежных сил на частицы жидкости в ячейках колеса и периферийных каналах вызывает в каналах образование вихрей, плоскость действия которых может быть параллельна или перпендикулярна плоскости ротора. Эти многочисленные вихри, то возникающие, то разрушающиеся, способствуют образованию в потоке касательных усилий, вызывающих динамические импульсы, в результате которых и происходит увеличение давления жидкости в периферийном канале при вращении ротора.

На эффективность образования вихрей и на их расположение большое влияние оказывает форма поперечного сечения боковых каналов.

Наиболее благоприятным в этом отношении является поперечное сечение канала, близкое к полукруглому.

На вихреобразование, а, следовательно, и на напор оказывает также влияние форма лопаток и их число. Число лопаток может колебаться от 12 до 24, причем с увеличением числа лопаток увеличивается напор и КПД насоса.

Наиболее высокое значение КПД (0,45) и напора насосы данного типа развивают при 24 лопатках треугольной формы.

При эксплуатации этих насосов нужно обращать особое внимание на боковой зазор между роторами и секциями и на состояние прокладок в полостях разъема. Нормальный монтажный зазор между ротором и секцией должен составлять 0,08-0,1 мм, а предельно допустимый – 0,25 мм.

Определение основных параметров центробежного насоса

За исходные данные при расчете центробежного насоса принимают:

- производительность насоса Q м3/ч;

- создаваемый напор H м вод. ст.;

- число оборотов в минуту n.

Определение необходимых Судовые поршневые насосы – параметры и конструктивные особенностипараметров насоса можно вести в следующем порядке.

1 Коэффициент быстроходности насоса:

где:

- Q – производительность насоса, м3/сек;

- H – напор, м вод. ст.

2 Окружная скорость колеса на внешней окружности:

где:

- Ku – коэффициент окружной скорости, учитывающий влияние числа лопаток и профилирующего угла на выходе на напор и выбираемый в зависимости от коэффициента быстроходности ns по опытным данным.

М. Г. Хетагуров рекомендует принимать следующие коэффициенты окружной скорости в зависимости от коэффициента быстроходности:

| ns | Ku |

| 40-50 | 1,0 |

| 50-100 | 0,97-0,98 |

| 100-150 | 1,0-1,05 |

| 150-200 | 1,05-1,15 |

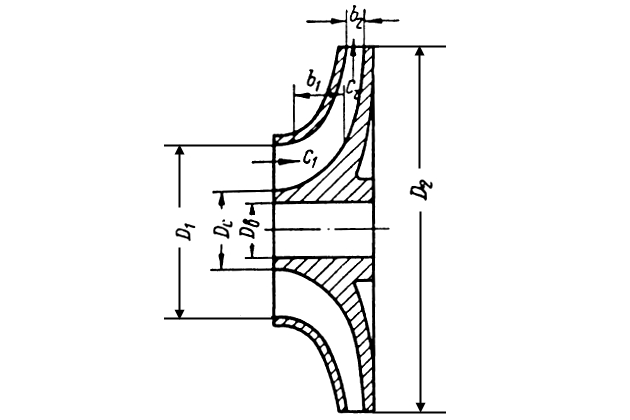

3 Наружный диаметр колеса (рис. 12):

4 Мощность, потребляемая насосом:

где:

- Qр – производительность насоса расчетная, принимаемая на 8-15 % больше заданной с учетом щелевых потерь жидкости;

- γ – удельный вес жидкости, кГ/м3;

- H – напор с учетом высоты всасывания, м;

- ηн – общий КПД насоса (ηн = ηоηгηм).

Объемный КПД ηо, учитывающий утечки жидкости через зазоры и перепуск вследствие циркуляции, колеблется в пределах 0,94-0,98.

Гидравлический КПД ηг, учитывающий потери на сопротивление в проточной части, вихреобразование и удары, принимается равным 0,75-0,9.

Читайте также: Виды струйных насосов и принцип действия на судне

Механический КПД ηм, учитывающий потери на трение в подшипниках и сальниковых устройствах, составляет 0,87-0,95.

Общий КПД насоса ηн лежит в пределах 0,7-0,9, причем более низкий КПД имеют насосы с меньшим коэффициентом быстроходности.

5 Диаметр вала насоса (см. рис. 12) из расчета на кручение по сниженным напряжениям:

где:

- N – мощность, кВт;

- n – число оборотов в минуту.

6 Диаметр ступицы рабочего колеса принимается:

7 Скорость входа жидкости на рабочее колесо:

где:

- Kс – коэффициент скорости входа, определяемый опытным путем и выбираемый в зависимости от коэффициента быстроходности:

| ns | Kс |

| 50-60 | 0,18 |

| 70-80 | 0,15 |

| 90-100 | 0,13 |

| 100-130 | 0,13-0,15 |

| 130-150 | 0,15-0,17 |

| 150-170 | 0,17-0,2 |

| 170-200 | 0,2-0,22 |

8 Входной (внутренний) диаметр рабочего колеса D1 определяется из уравнения расхода:

9 Наружный диаметр D2 и внутренний диаметр D1 связаны отношением:

ψ выбирается в зависимости от коэффициента быстроходности:

| ns | ψ |

| 40-80 | 2,5 |

| 80-120 | 2 |

| 120-200 | 1,5-1,8 |

10 Ширина рабочего колеса на внутренней окружности определится из уравнения сплошности:

откуда:

11 Ширина рабочего колеса на наружной окружности:

где:

- cr – радиальная скорость жидкости в колесе, определяемая по формуле:

- Kr – коэффициент радиальной скорости, выбираемый в зависимости от коэффициента быстроходности:

| ns | Kr |

| 40-100 | 0,1 |

| 100-150 | 0,1-0,12 |

| 150-200 | 0,12-0,15 |