Судостроение – это сложная и многогранная отрасль, где каждая деталь и механизм играет ключевую роль в обеспечении безопасности и эффективности судна. Среди множества технических решений особое место занимают струйные насосы. Принцип работы струйных насосов основан на использовании движения одной среды для перемещения другой. Их простота, отсутствие движущихся механических частей и высокая надёжность делают их незаменимыми на современных судах.

Струйные насосы в зависимости от используемого в них рабочего тела разделяются на:

- пароструйные,

- водоструйные.

Пароструйные насосы применяют на судах в качестве:

- вспомогательных питательных средств для паровых котлов;

- насосов, обслуживающих опреснительные установки;

- воздушных отсасывающих насосов для удаления воздуха из судовых конденсаторов.

Водоструйные насосы используют для:

- осушения трюмов;

- выбрасывания кочегарного мусора за борт из котельных отделений.

Что такое инжектор?

Инжектор – это пароструйный насос, способный создать давление большее, чем давление рабочего пара.

В остальных случаях все судовые Виды струйных насосов и принцип действия на суднеструйные насосы называются эжекторами.

Преимущества и недостатки струйных насосов на судах. К положительным качествам относится:

- отсутствие движущихся частей и клапанов;

- малый вес;

- простота и компактность конструкции;

- способность перекачивать загрязненные жидкости;

- равномерность подачи жидкости;

- высокий термический КПД;

- допустимость сухого всасывания.

Недостатки струйных насосов:

- ничтожно малый механический КПД, достигающий только 3-4 %;

- невозможность регулировки производительности.

Существует много различных систем струйных насосов, но принцип работы всех их одинаков.

Элементарная теория струйных насосов

Теория струйных насосов объясняет принципы работы этих устройств. Рассмотрим их на примере инжектора, который состоит из трёх основных конусов (рис. 1):

- паровой 1,

- смесительный 2,

- нагнетательный 3.

Паровой конус, состоящий из суживающейся и расходящейся частей, обеспечивает возможность получения скоростей истечения пара выше критических благодаря его полному расширению до давления среды, в которую происходит истечение.

Рассмотрим расчетные параметры и принцип действия струйного насоса. Как известно из Основные законы термодинамикитермодинамики, скорость истечения пара из сходящейся насадки не может быть больше критической, так как давление в выходном сечении не может опуститься ниже критического, несмотря на уменьшение противодавления.

Для перегретого пара значение критического давления составляет:

а для насыщенного пара:

где:

- p0 – давление пара, поступающего от котла, в кГ/м2.

Критическая скорость истечения из сходящихся насадок определяется по формулам:

- для перегретого пара:

- для насыщенного пара:

где:

- v0 – удельный объем пара в котле, м3/кг.

У насадки с двойной конусностью скорость пара в узком сечении 1-1 становится равной критической скорости. Продолжая расширяться в расходящейся части насадки, пар в выходном сечении 2-2 приобретает скорость, значительно превышающую критическую.

Скорость истечения пара в сечении 2-2 подсчитывается по формуле:

где:

- i0 – теплосодержание пара перед входом в насадку, определяемое при помощи тепловой диаграммы I-S;

- i2 – теплосодержание пара по выходе из насадки;

- φ – коэффициент сопротивления насадки, равный 0,9-0,95.

Скорость истечения удобно определять по скоростной шкале в зависимости от разности теплосодержания.

Диаметр парового конуса в сечении 1-1 может быть определен из уравнения постоянства расхода:

откуда:

где:

- Gп – секундный максимальный расход пара, кг;

- cк – критическая скорость истечения, м/сек, определяемая по приведенным выше формулам;

- vк – удельный объем пара, м3/кг, соответствующий критическому давлению, определяется по диаграмме I-S или по таблицам.

Диаметр конуса в выходном сечении 2-2 определяют также из уравнения постоянства расхода

:

где:

- c2 – скорость истечения на выходе, м/сек;

- v2 – удельный объем пара, м3/кг, соответствующий давлению в выходном сечении.

Давление в сечении 2-2 равно абсолютному давлению в камере всасывания и может быть принято:

где:

- h – геометрическая высота всасывания, м.

Механическая теория инжектора основана на теореме сохранения количества движения двух ударяющихся тел до и после удара.

Предположим, что 1 кг пара, вытекающего из паровой насадки, подсасывает qв кг воды. Скорость пара по выходе из парового конуса составляет c2 м/сек; скорость воды, поступающей к смесительному конусу, перед встречей с паром равняется cв м/сек, а скорость пароводяной смеси после удара c3 м/сек.

На основании теоремы о сохранении количества движения при ударе можно записать:

откуда:

Скорость c3 должна быть такой, чтобы кинетическая энергия воды, поступающей в нагнетательный конус, смогла создать в нем статическое давление, превышающее давление в котле.

Рекомендуется к прочтению: Ротационные насосы – классификация и принцип работы на судне

Если предположить возможность истечения воды из котла через насадку, аналогичную нагнетательному конусу, то скорость истечения воды в этом случае определилась бы по формуле:

где:

- H – высота водяного столба, м, соответствующая давлению в котле;

- φ – коэффициент сопротивления, принимаемый равным 0,96.

Для подачи воды инжектором в котел необходимо, чтобы скорость c3 была больше скорости c4.

Допустим, что через паровой конус протекает количество пара Gп кг/сек, а количество воды, необходимой для полной конденсации 1 кг пара, составляет qв кг; тогда количество воды, подводимой в секунду к смесительному конусу, будет равно:

Это количество воды принимается кольцевым зазором между паровым и смесительным конусами, площадь проходного сечения которого f2 может быть определена из уравнения расхода:

откуда:

где:

- Gп – количество пара, кг, протекающего через насадку в секунду;

- qв – количество воды, необходимой для полной конденсации 1 кг пара;

- cв – скорость воды в кольцевом зазоре (10-12 м/сек).

Площадь выходного сечения смесительного конуса определяется также из уравнения расхода:

откуда:

где:

- c3 – скорость на выходе из смесительного конуса (60-70 м/сек).

Длина смесительного конуса должна быть достаточной для полной конденсации пара. На основании опытных данных она принимается равной 10-14 диаметрам выходного отверстия. Угол конусности, как и для паровых насадок, составляет 8-12°.

Диаметр входного сечения нагнетательного конуса принимается равным диаметру выходного отверстия смесительного конуса. Угол конусности у нагнетательного конуса обычно делают равным 6-10°. Выведем формулу для определения количества воды, необходимой для полной конденсации 1 кг пара в инжекторе.

Для этого необходимо знать конечную температуру воды, которую она приобретет после полной конденсации пара в инжекторе. Эта температура в общем случае определится по формуле:

где:

- ∆t – приращение температуры воды в результате потери кинетической энергии при ударе;

- ∆t1 – приращение температуры воды в результате конденсации пара;

- t0 – начальная температура воды.

Придерживаясь ранее принятых обозначений, найдем, что кинетическая энергия пара и воды до удара равна:

а после удара:

Разность между кинетической энергией до удара и кинетической энергией после удара представляет собой потерю энергии на удар, который сопровождается повышением температуры воды.

Количество теплоты, выделившейся при ударе, будет равно потерянной кинетической энергии, разделенной на механический эквивалент тепла:

Считая теплоемкость воды равной единице и разделив полученное выражение на qв, получим приращение температуры воды за счет потери кинетической энергии при ударе:

Если обозначить теплосодержание пара, выходящего из парового конуса, i2, то приращение температуры воды в результате конденсации пара определится по формуле:

Подставив значения ∆t и ∆t1 в общее уравнение конечной температуры и решая его относительно qв, найдем количество воды, необходимое для полной конденсации 1 кг пара в инжекторе:

откуда:

где:

- i2 – теплосодержание пара на выходе из парового конуса;

- t1 – конечная температура воды в инжекторе;

- t0 – начальная температура воды;

- c2 – скорость пара на выходе из парового конуса, м/сек;

- cв – скорость воды при входе в смесительный конус, м/сек;

- c3 – скорость воды на выходе из смесительного конуса.

В основе работы водоструйных насосов лежит принцип Д. Бернулли, сущность которого заключается в том, что при постоянстве расхода и неразрывности струи жидкости, протекающей по трубе переменного сечения, давление жидкости в суженной части трубы меньше, чем в расширяющейся.

С другой стороны, на основании закона сохранения энергии общая энергия потока идеальной жидкости, протекающей по трубе переменного сечения, остается неизменной во всех сечениях и для любого сечения выражается уравнением:

где:

- v – скорость струи, м/сек;

- g – ускорение силы тяжести, м/сек2;

- P – статический напор в сечении, т/м2;

- γ – удельный вес жидкости, т/м3;

- Z – удельная потенциальная энергия положения жидкости в трубе, м.

Первый член этого выражения представляет собой удельную кинетическую энергию потока, второй и третий члены – удельную потенциальную энергию давления. Если предположить, что два сечения лежат на одной высоте (Z1 = Z2 = 0) и на таком близком расстоянии друг от друга, что потерями на сопротивление от трения между сечениями можно пренебречь, уравнение Бернулли для двух сечений можно переписать в следующем виде:

Так как в данном уравнении величины g и γ постоянны, то сумма двух слагаемых

может сохранить постоянную величину лишь при условии, что с увеличением v1 будет уменьшаться P1 и, наоборот, с уменьшением v1 будет увеличиваться P1.

Из уравнения постоянства расхода Q = Fivi = const следует, что если F1>F2, то v1<v2.

С другой стороны, из уравнения Бернулли для двух сечений вытекает, что если v1<v2, то

должно быть больше

, т. е. в суживающемся сечении скорость увеличивается, а давление уменьшается.

Понижение давления в зоне суживающихся сечений и используется для создания всасывающего эффекта в водоструйных насосах.

Пароструйные насосы

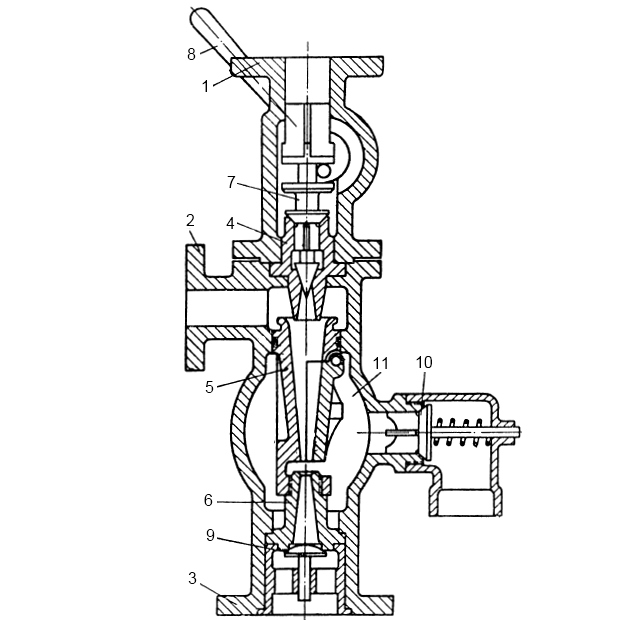

В данном материале рассмотрим принцип работы пароструйного насоса. Применение пароструйных насосов широко распространено, особенно в качестве вспомогательных питательных насосов для Ремонт вспомогательных паровых котлов и теплообменных аппаратовпаровых котлов. Устройство и принцип действия судового инжектора показан на рис. 2 (вертикальный разрез).

Особенностью инжекторов этого типа является способность самовосстанавливать работу в случае кратковременного прекращения подачи воды вследствие попадания воздуха во всасывающую водяную магистраль.

Инжектор имеет корпус, снабженный тремя фланцами. К фланцу 1 присоединяется паропровод, идущий от парового пространства котла; к фланцу 2 крепится всасывающий трубопровод от теплого ящика или балласта, а к фланцу 3 присоединяется нагнетательный трубопровод к водяному пространству котла.

Внутри корпуса соосно расположены три конуса:

- паровой 4;

- смесительный 5;

- нагнетательный 6.

Паровой конус закрывается пусковым клапаном 7, который поднимается при помощи рукоятки 8.

Для получения высоких скоростей истечения пара паровой конус выполняется по принципу сопла двойной конусности. Нижний конец парового конуса заходит в приемное отверстие смесительного конуса, имея по окружности кольцевой зазор.

Чтобы понять, как устроен смесительный конус струйного насоса, рассмотрим его конструкцию: он выполнен разрезным, а один из полуконусов крепится на шарнире и может откидываться.

Нагнетательный конус имеет обратную конусность и снабжается на выходном сечении невозвратным клапаном 9.

Для удаления воздуха и пароводяной смеси существует вестовой клапан 10. При пуске инжектора рукоятку 8 медленно поворачивают и пусковой клапан 7 приподнимается. Пар из котла устремляется в паровой конус и, проходя его, приобретает на выходе скорость истечения 900-1 100 м/сек. Струя пара под действием сил сцепления между паром и воздухом увлекает за собой соседние слои воздуха, создает разрежение в области приемного отверстия смесительного конуса и отсасывает воздух через кольцевой зазор из Насосы и системы трубопроводовприемного трубопровода. Давление паровоздушной смеси внутри смесительного конуса выше, чем вне его, поэтому откидной полуконус отбрасывается на шарнире в сторону. Смесь заполняет вестовую камеру 11, и так как давление в ней оказывается выше атмосферного, то открывается вестовой клапан 10 и паровоздушная смесь выбрасывается через него в атмосферу.

После отсоса воздуха из приемной трубы к смесительному конусу подходит вода, которая через кольцевой зазор поступает внутрь конуса и встречается с паром. При встрече воды с паром происходит удар, при котором частицы пара теряют свою скорость, а частицы воды приобретают ее за счет полученной от пара кинетической энергии. В момент встречи с водой происходит конденсация пара, и давление внутри смесительного конуса понижается, вследствие чего откидная часть его давлением снаружи прихлопывается и занимает рабочее положение. Вода, приобретающая в результате удара скорость 50-60 м/сек, направляется по смесительному конусу и выбрасывается из него в нагнетательный конус, входное отверстие которого для лучшего приема имеет коническую расточку.

В нагнетательном конусе скорость воды падает, а давление возрастает и на выходе становится выше, чем в котле.

Невозвратный клапан на выходе из нагнетательного конуса открывается, и вода поступает в котел. При установившемся движении струи создается разрежение в вестовой камере и вестовой клапан садится на свое гнездо. Закрытие этого клапана является сигналом к полному открытию пускового клапана и сопровождается легким щелчком, который указывает на начало подачи воды в котел.

Необходимым условием нормальной работы инжектора является строго определенное количественное соотношение между подводимой водой и поступающим в инжектор паром. Срывы работы происходят главным образом в результате того, что это соотношение нарушается.

При недостаточном количестве пара скорость воды в смесительном конусе падает, давление возрастает, полуконус откидывается и инжектор сбрасывает воду через вестовой клапан.

Если наблюдается избыток пара, то пар полностью не конденсируется в смесительном конусе, давление в результате этого возрастает, полуконус откидывается и через вестовой клапан сбрасывается пароводяная смесь.

Будет интересно: Поршневые насосы морских судов – классификация, устройство и принцип работы

Количество воды, подводимой к инжектору, зависит от ее температуры: чем вода холоднее, тем она лучше всасывается инжектором и тем меньше требуется ее для конденсации пара. Например, для конденсации 1 кг пара в инжекторе необходимо 6-7 кг воды при температуре 15 °С и 14-15 кг, если температура ее поднимется до 60 °С. Температура воды, подводимой к инжектору, не должна быть выше 70 °С. Давление пара не оказывает заметного влияния на количество воды, необходимой для конденсации пара в инжекторе. Количество воды, подаваемой инжектором в котел, составляет 10-12 кг на 1 кг рабочего пара.

Скорость воды в кольцевом зазоре между паровым и смесительным конусами колеблется от 10 до 12 м/сек.

Инжекторы этого типа выпускаются российскими заводами под номерами от второго до пятнадцатого, причем номер инжектора соответствует наименьшему диаметру нагнетательного конуса в миллиметрах.

Производительность инжектора возрастает с увеличением номера и для инжектора № 15 составляет 300 л/мин.

Производительность инжектора падает с увеличением высоты всасывания, которая в свою очередь уменьшается с увеличением температуры жидкости.

При температуре воды 15 °С высота всасывания достигает 5 м. Инжектор пускается при избыточном давлении 2-2,5 кг/см2 (196-294 кн/м2) и работает при избыточном давлении до 15 кг/см2 (1 470 кн/м2).

Инжекторы, обладающие способностью самовосстанавливать работу, могут выполняться и с неразрезным смесительным конусом. В этом случае в средней части этого конуса имеются отверстия определенного сечения, через которые выбрасывается паровоздушная смесь в момент пуска. Процесс отсасывания воздуха у инжекторов с неразрезным конусом протекает медленнее, чем у инжекторов с откидным полуконусом, так как проходное сечение отверстий значительно меньше выходного сечения, образуемого отброшенным полуконусом.

Нормальная работа инжектора зависит от правильной сборки и установки конусов, трубопроводов, клапанов и точности пригонки отдельных деталей. При эксплуатации инжектора возможны неисправности следующего характера:

1 Паровой конус установлен неправильно по отношению к смесительному, в результате чего образуется ненормальный по величине кольцевой зазор.

Если последний мал, то в смесительный конус поступает недостаточно воды для полной Конденсатно-питательные и паровые системы на суднеконденсации пара и инжектор сбрасывает излишек его через вестовой клапан. Для устранения этого недостатка необходимо увеличить кольцевой зазор путем постановки прокладки под опорный буртик парового конуса.

При большем кольцевом зазоре воды поступает больше, чем необходимо для работы инжектора, и избыток ее будет выбрасываться через вестовой клапан. Для уменьшения кольцевого зазора необходимо уменьшить толщину прокладки или равномерно подточить опорную поверхность буртика. Однако могут быть случаи, когда инжектор сбрасывает пар при нормальном кольцевом зазоре; это явление наблюдается при резком уменьшении проходного сечения всасывающей трубы в результате ее засорения или недостаточного открытия приемного клапана.

2 Неправильно установлен смесительный конус по отношению к нагнетательному, вследствие чего расстояние между выходным сечением смесительного конуса и входным отверстием нагнетательного оказывается больше или меньше необходимого.

Если это расстояние будет больше положенного, то струя воды на пути из смесительного конуса в нагнетательный успеет расшириться и не сможет вся войти в нагнетательный конус. Уменьшение этого расстояния заметного влияния на работу инжектора не оказывает, но при этом замедляется отсос воздуха и пароводяной смеси из вестовой камеры. Зазор между смесительным и нагнетательным конусами принимается равным диаметру входного отверстия нагнетательного конуса.

3 Износ конусов, возникающий в результате механического истирания и коррозии. Наибольший износ наблюдается у смесительного конуса, в его выходном сечении. Степень износа зависит от качества питательной воды, т. е. от содержания в ней солей, воздуха и механических примесей.

При увеличении внутреннего диаметра в результате износа на 1 мм рекомендуется паровой и нагнетательный конусы заменять. Смесительный конус заменяют при износе выходного диаметра свыше 0,5 мм.

В тех случаях, когда конусы невозможно заменить, их можно отремонтировать путем постановки втулок с последующей расточкой и шлифовкой до нужного диаметра.

Читайте также: Лопастные насосы и их эксплуатация на судне

Восстановить изношенные поверхности конусов можно также заливкой внутреннего отверстия белым металлом с последующей расточкой и пригонкой конусности по шаблону.

Указанные выше величины допускаемых износов конусов применимы для инжектора № 10 и выше. Для инжекторов меньших номеров величины допускаемых износов соответственно уменьшаются.

4 Накипеобразование в конусах, нарушающее нормальную работу инжектора при толщине слоя накипи 0,2-0,3 мм. Очистка внутренней поверхности конусов от накипи производится механическим или химическим способом. Для механической очистки используют специальные развертки, соответствующие конусности; при химической очистке растворяют накипь в жидкости, состоящей из 2 частей воды и 1 части 15 %-ного раствора соляной кислоты.

Конус помещают в эту жидкость на 15-20 мин, затем вынимают. Накипь после этого легко удаляется проволочной щеткой. После Накипеобразование в испарителях морской воды и методы его предотвращения на суднеудаления накипи конус промывают водой.

5 Перегрев инжектора, вызывающий срыв работы и сбрасывание пара в вестовую трубу.

Причинами перегрева инжектора обычно является высокая температура подводимой воды или длительная его работа.

Во избежание перегрева рекомендуется включать инжектор чаще, но на короткое время.

Нормальная работа инжектора может нарушиться также из-за технических недостатков в трубопроводах и арматуре (недостаточная герметичность соединений на всасывающей магистрали, прикипание нижнего невозвратного клапана у котла на нагнетательном трубопроводе и т. д.).

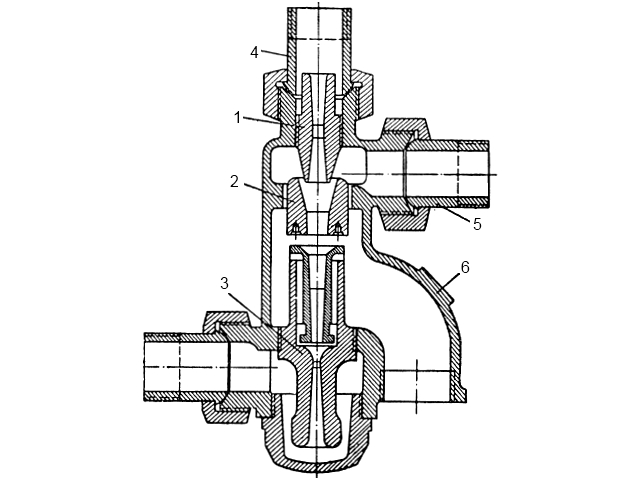

На рис. 3 показан самовсасывающий инжектор другого конструктивного выполнения.

Инжектор имеет три конуса:

- паровой 1;

- смесительный 2;

- нагнетательный 3,

которые соосно монтируют в корпусе на резьбе.

Смесительный конус состоит из двух частей:

- верхней,

- нижней.

Нижнюю часть, имеющую направляющие ребра по длине и под опорным буртом, вставляют по напряженной посадке в верхнюю расточенную часть нагнетательного конуса.

Вертикальный зазор между частями смесительного конуса, составляющий обычно половину диаметра выходного отверстия верхней части, может быть изменен за счет перемещения в резьбе нагнетательного конуса.

Зазор между паровым конусом и верхней частью смесительного конуса регулируют перемещением по резьбе самого парового конуса.

Свежий пар, подводимый по трубе 4, проходит через паровой конус и, вытекая из него с большой скоростью, отсасывает воздух из приемного трубопровода 5.

Паровоздушная смесь через зазор между частями смесительного конуса выходит в вестовую трубу 6, из нее через невозвратный клапан (на рисунке не показан) удаляется в атмосферу.

Предлагается к прочтению: Судовые насосы и их эксплуатационные характеристики

По мере создаваемого в приемной трубе разрежения вода начинает подниматься, подходит к смесительному конусу и через кольцевой зазор увлекается внутрь конуса. При этом происходит встреча воды с быстро истекающей струей пара, сопровождающаяся передачей кинетической энергии пара воде и одновременной конденсацией рабочего пара.

Вода, получив первоначальный толчок, пролетает через зазор и попадает в сходящийся конус нижней части, проходя по которому она увеличивает свою скорость и затем выбрасывается в нагнетательный конус, где кинетическая энергия воды превращается в статическое давление.

Струя воды, проходящая с большой скоростью через зазор между частями смесительного конуса, создает разрежение в вестовой трубе, вследствие чего невозвратный вестовой клапан садится в гнездо.

Инжектору этой конструкции свойственны в основном те же неисправности, что и инжектору, изображенному на рис. 2.

Нормальная работа инжектора нарушается, когда зазор между частями смесительного конуса подобран неправильно.

Если этот зазор больше необходимого, то в вестовую трубу будет сбрасываться часть воды, которая периодически выбрызгивается из вестового клапана, а если указанный зазор будет слишком мал, то будет наблюдаться замедленная посадка на гнездо вестового клапана.

Водоструйный рыбонасос

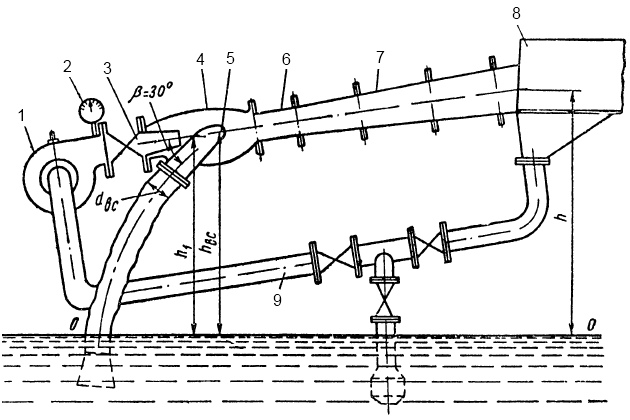

Водоструйные рыбонасосные установки (рис. 4) применяются как на берегу, так и в судовых условиях.

Чтобы понять, как устроен водоструйный насос для перекачки рыбы, рассмотрим его основные узлы:

- центробежный насос 1;

- манометр 2;

- рабочее сопло 3;

- смесительная камера 4;

- всасывающий патрубок 5 с приемным шлангом;

- переходная цилиндрическая горловина 6;

- диффузор 7;

- водоотделитель 8;

- приемная магистраль 9 центробежного насоса.

В судовых установках, как правило, вода от водоотделителя не возвращается к Типовые конструкции судовых центробежных насосовцентробежному насосу.

Центробежный судовой насос, который служит как насос для перекачки рыбы, подает забортную воду под абсолютным давлением 2,2-2,5 ат (196-294 кн/м2) к рабочему коническому соплу, введенному внутрь смесительной камеры. Смесительная камера представляет собой чугунную отливку со всасывающим патрубком, к которому крепится приемный шланг, опущенный в перекачиваемую рыбо-водяную смесь.

Струя воды, выбрасываемая из сопла со скоростью 16-19 м/сек, создает в смесительной камере вакуум, под действием которого в камеру поступает вода и увлекаемая вместе с ней рыба.

В смесительной камере рыбо-водяная смесь приобретает дополнительную кинетическую энергию рабочей воды и переходит через цилиндрическую горловину в диффузор.

Цилиндрическая горловина обеспечивает лучшее смешивание рабочей воды с рыбо-водяной смесью. В диффузоре, представляющем собой коническую расширяющуюся насадку, кинетическая энергия рыбо-водяной смеси преобразуется в потенциальную энергию, характеризующуюся уменьшением скорости и повышением давления.

Повышающееся в диффузоре давление гонит рыбо-водяную смесь через нагнетательный трубопровод на решетки водоотделителя. С решеток водоотделителя рыба скатывается на конвейер или в бункер, а вода из поддона сливается во всасывающую трубу центробежного насоса или уходит за борт.

К достоинствам водоструйного рыбонасоса следует отнести отсутствие невозвратного клапана на всасывающем шланге, нечувствительность к попаданию воздуха в систему и лучшую сохранность рыбы.

По сравнению с центробежным рыбонасосом водоструйный насос имеет более низкий КПД и требует более разреженной рыбо-водяной смеси.