В современном судоходстве конструкции водоопреснительных установок играют ключевую роль в обеспечении судов пресной водой. Эта вода необходима как для технических нужд, так и для обеспечения комфорта экипажа и пассажиров. Различные типы судов, от паротурбинных гигантов до теплоходов, требуют индивидуальных подходов к проектированию и эксплуатации водоопреснительных установок.

В данном материале подробно разберем как работает водоопреснительная установка на судне, а также изучим её особенности и отличительные характеристики различных типов. Проанализируем аппараты, используемые в этих установках, и рассмотрим специфику водоопреснительных систем, установленных на паротурбинных судах и теплоходах.

Аппараты водоопреснительных установок

В зависимости от того, в испарительной или Расчет потребления энергии на судовые опреснительные установкиопреснительной установке работает испаритель (табл. 1), он может иметь более (для первого случая) или менее (для второго случая) развитую поверхность нагрева. На современных судах преимущественно распространены поверхностные испарители, поверхность нагрева которых выполнена в виде пакета змеевиков труб.

| Таблица 1. Основные характеристики испарителя | ||

|---|---|---|

| Производительность, т/ч | 40 | |

| Давление греющего пара, атм | 0,35 | |

| Расчетная температура забортной воды, °С | 29,4 | |

| Давление вторичного пара в испарителе, ата | 0,117 | |

| Температура дистиллята, °С | 45 | |

| Коэффициент продувания | 1 | |

| Расход греющего пара, кг/ч | около 1 800 | |

| Расход пара на эжектор, кг/ч | 60 | |

| Поверхность нагрева испарителя, м2 | 13,9 | |

| Поверхность конденсатора, м2 | 27,2 | |

| Габаритные размеры, мм: | длина | 2 700 |

| ширина | 1 350 | |

| высота | 1 770 | |

Главными деталями испарителя являются:

- коллектор или корпус испарителя;

- сухопарник;

- змеевики греющего пара;

- арматура контроля уровня воды;

- продувания и др.

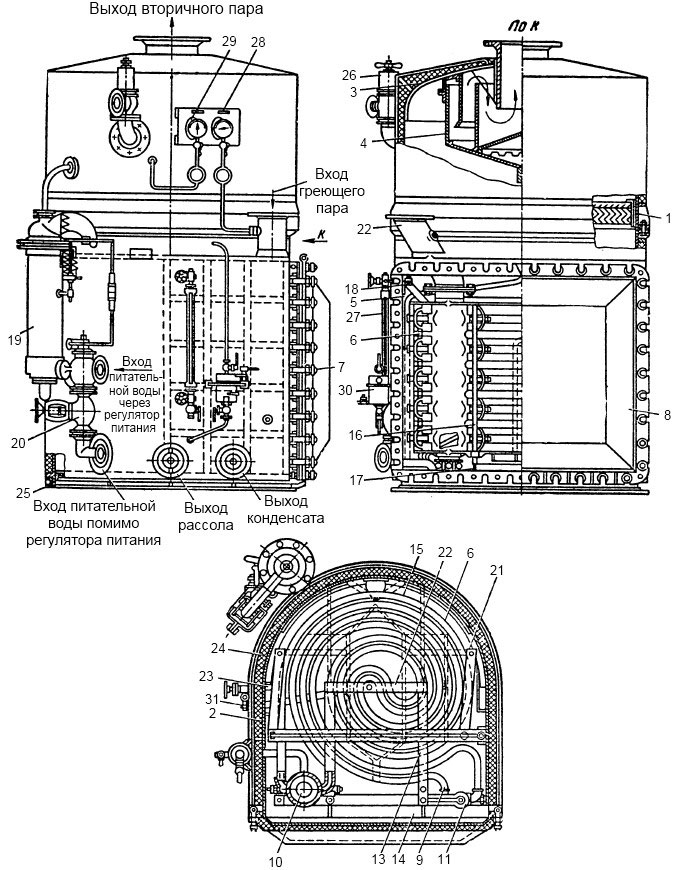

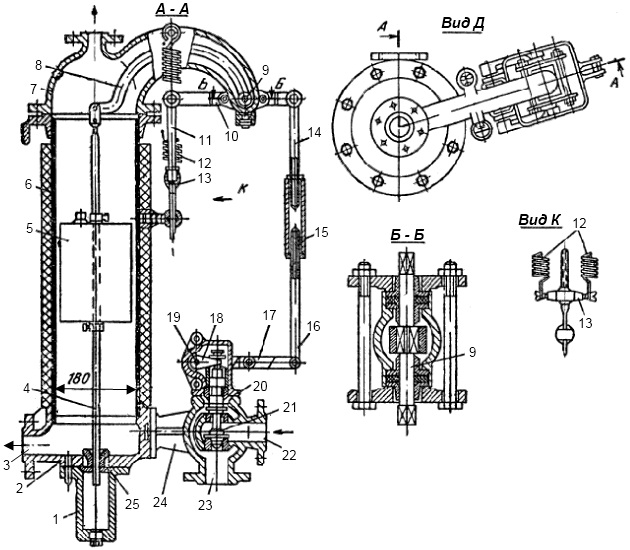

На рис. 1 представлен вертикальный испаритель ИКВ-16 Испарители марок ИКВ и ИВС морских судов имеют производительность от 3 т/сут (ИКВ-1) до 150 т/сут (ИВС-39).x.

В испарителях данной конструкции условия для получения осушенного вторичного пара гораздо лучше, чем у горизонтального испарителя. Верхняя часть испарителя ИКВ играет роль сухопарника. Поперечное сечение его парового объема постоянно, благодаря чему скорость пара не меняется и поэтому захвата капель жидкости движущимся паром не происходит.

Испаритель ИКВ-16 с поверхностью нагрева 16,5 м2 обеспечивает производительность 60 т пара в сутки (при давлении вторичного пара 0,85 кгс и первичного 2 кгс).

Корпус испарителя 1 состоит из верхней (цилиидрической) и нижней (подковообразной) частей, которые с помощью фланцев соединены между собой. Верхняя часть корпуса имеет сферическое днище 3, в центре которого закреплен сепаратор 4, состоящий из четырех концентрических отбойных щитов. Путь пара, проходящего через сепаратор, показан стрелками. Через квадратный люк 5 наружу выкатывается нагревательная змеевиковая батарея 6. Люк закрывается крышкой 8, которая крепится откидными болтами 7.

Греющая батарея состоит из десяти парных змеевиков 9, изготовленных из круглых медных труб диаметром 36-32 мм. Змеевики попарно вмонтированы одним концом в паровой 10, а другим в конденсатный 11 коллекторы, которые отлиты из бронзы.

Греющий пар, поступающий через патрубок 12, проходит паровой коллектор, спаренные змеевики и конденсатный коллектор. Камера парового коллектора расположена выше нижнего ряда змеевиков и имеет глухую перегородку, которая отделяет поступающий греющий пар от конденсата, уходящего из конденсатного коллектора по нижнему ряду труб.

При помощи соединительных 14 и прижимных 15 планок и связей 16 нагревательная батарея смонтирована на тележке 13. Тележка опирается на четыре роульса, находящихся на двух рельсах 17, которые приварены к днищу испарителя. Для выемки батареи необходимо отдать скобы с планками 18, которыми она прикреплена к корпусу испарителя, и на открытую до горизонтального положения крышку установить рельсы, являющиеся продолжением рельсов 17.

Питание испарителя осуществляется через регулятор питания 19, а помимо него – через клапан 20. Для равномерного распределения питательной воды внутри корпуса испарителя установлена труба 21, имеющая два разветвления с отверстиями (с заглушенными концами), через которую и поступает забортная вода. При питании испарителя продуваемой котловой водой последняя поступает в трубу 22, выполненную аналогично трубе 21. Продувается испаритель через трубу 23 с отверстиями, которая установлена в нижней части корпуса и выходит наружу через приварыш 31, к которому присоединен трубопровод продувания.

Испаритель Крепление механизмов на фундамент суднакрепится к судовому фундаменту болтами, входящими в отверстие угольника 25, окантовывающего снизу корпус испарителя. Испарители ИКВ снабжены следующей арматурой и приборами (см. рис. 1 выше):

- предохранительным клапаном 26;

- водомерным стеклом 27;

- манометром первичного греющего пара 28;

- мановакуумметром вторичного пара 29;

- бачком для пробы рассола 30;

- воздушными кранами;

- спускными пробками.

Снаружи испаритель изолируется термоизоляцией 24 (ньювель), обшитой защитными листами оцинкованного железа 2. Для надежного уплотнения мест соединения испарителя и его арматуры установлены паронитовые прокладки. На российских испарителях последних марок для улучшения сепарации пара в паровом объеме, помимо сепаратора, установлены криволинейные жалюзи, способствующие уменьшению содержания хлоридов во вторичном паре.

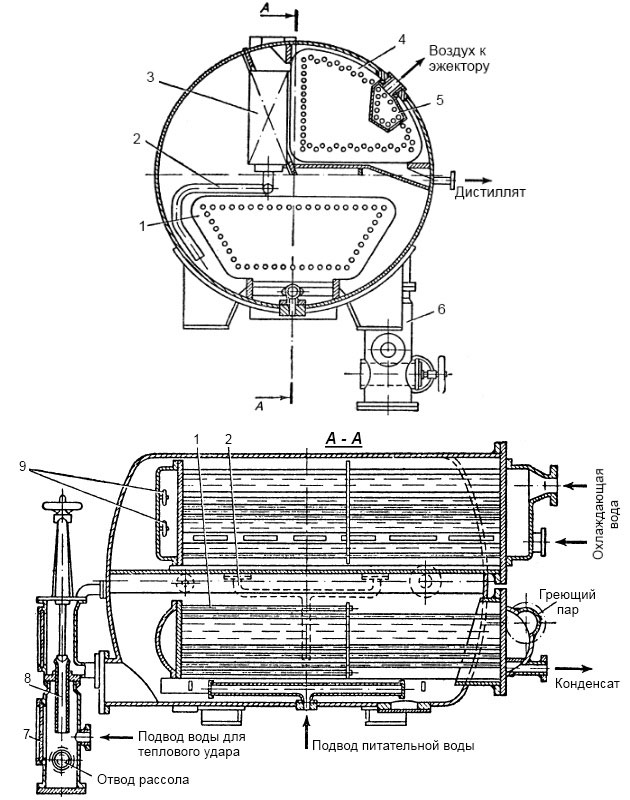

На рис. 2 изображен испаритель SCAM танкера «Джузеппе Гарибальди» с погружными нагревательными элементами.

Испаритель вакуумный, по конструктивному выполнению является примером широко распространенной в Европе и США конструкции «моноблок», объединяющей в одном горизонтальном цилиндрическом корпусе испаритель и конденсатор. Корпус испарителя выполнен из морской латуни. Внутри корпуса расположены:

- пучок греющих трубок 1 диаметром 16 мм;

- сепаратор 3, из которого пар отводится по трубе 2;

- перегородки, выделяющие полость конденсатора 4;

- охлаждающие трубки 5 конденсатора диаметром 16 мм.

Греющие трубки прямые, развальцованы в обеих трубных досках. Пучок греющих трубок съемный; для облегчения выемки задняя камера пучка снабжена роликами, на которых она выкатывается по направляющим. Передняя камера закреплена неподвижно на передней крышке. Аналогично смонтирован пучок труб конденсатора. Водяные крышки конденсатора бронзовые, снабжены цинковыми протекторами 9. Часть трубок, выгороженная листовым кожухом 5, предназначена для охлаждения воздуха, отсасываемого эжектором. Сепаратор жалюзийный. Несмотря на повышенную напряженность зеркала испарения (около 750 кг/м2·ч), он обеспечивает Сепарация пара в испарителях на судах морского флотаэффективную сепарацию, при которой соленость дистиллята не превышает 0,9-1 мг/л.

На корпусе испарителя смонтированы:

- смотровые стекла 7 с лампами подсвечивания для наблюдения за уровнем рассола и интенсивностью кипения;

- горловина с крышкой для удаления отвалившейся накипи;

- водоуказательные стекла, термометры, предохранительный клапан, дренажный и воздушный краники;

- регулятор уровня рассола 6, представляющий собой переливную трубу 8, снабженную ручным приводом для установки на заданную высоту.

Уровень рассола поддерживается верхним срезом трубы, что надежно, но требует от рассольного насоса устойчивости к кавитации из-за возможного недостатка питательной воды. Для быстрого заполнения прогретого испарителя водой предусмотрена дополнительная труба в нижней части корпуса. Душевые устройства в советских испарителях обычно отсутствовали.

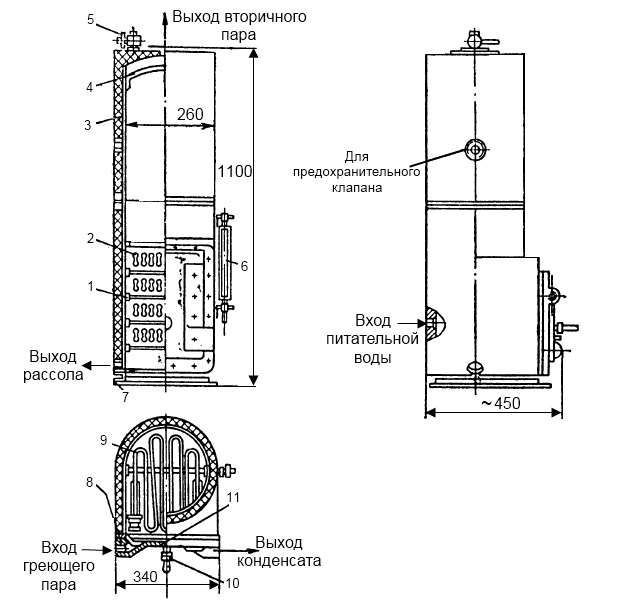

На рис. 3 представлен испаритель, обычно устанавливаемый в опреснительных установках.

Эти установки, кроме испарителя, имеют также подогреватель забортной воды и собственный конденсатор. Принципиально схема опреснительной установки не отличается от приведенной выше схемы испарительной установки (рис. «Судовые водоопреснительные установки и общие сведения о нихСхема водоопреснительной установки с кипящим испарителем»), однако работа испарителя опреснительной установки при избыточном давлении исключает необходимость включения в схему эжектора для поддержания вакуума и эжектора для продувания рассола. Греющим паром в испарителях опреснительных установок является свежий насыщенный пар, дросселированный до давления 4 ата. Получаемый вторичный пар имеет температуру 100 °С, так как вода в испарителе кипит при давлении 1,6 ата. Вторичный пар через подогреватель направляется в конденсатор, прокачиваемый охлаждающей забортной водой. Дистиллят вторичного пара идет в аэратор, где насыщается воздухом. Конденсат первичного греющего пара после выхода из нагревательной батареи испарителя проходит через змеевик подогревателя, где охлаждается и отводится в главный или вспомогательный конденсатор.

Испаритель состоит из:

- цилиндрического корпуса 3, имеющего в нижней своей части подковообразное сечение;

- крышки 11;

- змеевиков 2.

В нижней части корпуса расположен прямоугольный люк, по контуру которого приварен фланец 8 для крепления крышки 11.

Греющие змеевики 9, непосредственно прикрепленные к крышке, расположены горизонтально один над другим и поддерживаются опорными поперечными трубками 1, приваренными к стенкам корпуса.

Подвод и отвод греющего пара осуществляются через приливы литой крышки батареи. В центре крышки имеется краник 10 для пробы рассола. Внутренние поверхности корпуса 3, изготовленного из красной меди, и латунная крышка 11 луженые, что предохраняет их от окисления при соприкосновении с забортной водой. Для уменьшения влагосодержания вторичного пара в верхней части испарителя установлен отбойный лист 4. Продувание испарителя производится через кран, устанавливаемый в наиболее низком месте водяного пространства у отверстия 7.

Для контроля уровня и давления испаритель снабжен водомерным стеклом 6, манометрами первичного и вторичного пара, предохранительным клапаном и воздушным краном 5. Снаружи испаритель покрыт термоизоляцией. Уплотнение отдельных деталей испарителя, в том числе арматуры, достигается паронитовыми прокладками.

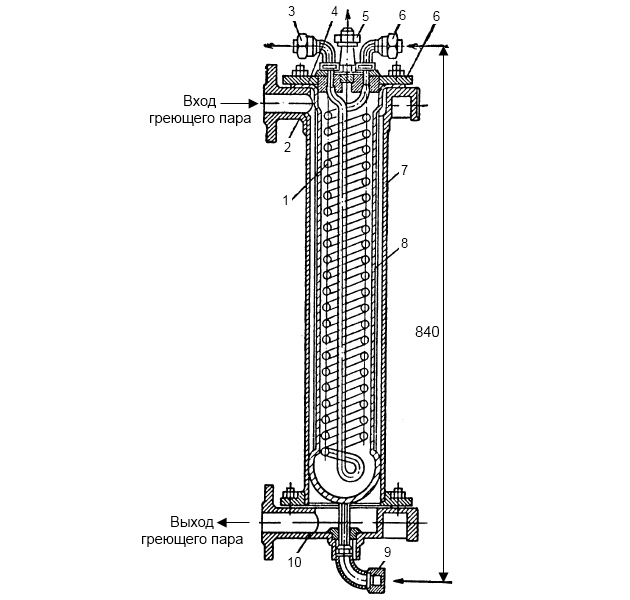

На рис. 4 приведен подогреватель опреснительной установки.

Он состоит из:

- наружного 7 и внутреннего 8 гофрированного корпусов;

- нижней 10 и верхней 2 коробок;

- змеевика 1.

Корпус имеет отфланцованные стенки, зажатые между крышкой 4 и корпусом 7 болтами. В крышку 4 ввернуты штуцеры для отвода 3 и подвода 6 конденсата первичного пара, а также отвода подогреваемой воды 5. Подводится питательная вода через колено 9. Горячий конденсат первичного пара опускается по винтообразному змеевику навстречу поднимающейся вверх питательной воде, нагревая ее до 70 °С. Вторичный пар поступает в подогреватель через верхний фланец в пространство между внутренним и наружным корпусами и отводится через нижний фланец (как указано стрелками). Таким образом осуществляется наиболее рациональный для передачи тепла противоток теплообменивающихся жидкостей.

Конденсат греющего пара, которым для подогревателя является вторичный пар, и несконденсировавшийся пар уходят в конденсат. Поверхности подогревателя, соприкасающиеся со вторичным паром, покрыты полудой.

Что такое полуда?

Полуда – это слой олова, которым покрыты поверхности подогревателя, соприкасающиеся с вторичным паром. Подогреватели испарительных установок принципиально не отличаются от подогревателей опреснительных установок, но имеют более развитые поверхности, так как должны обеспечить подогрев более значительных масс воды.

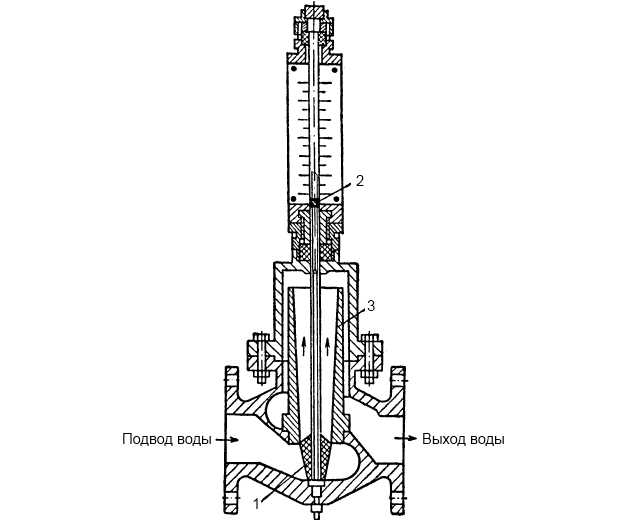

На рис. 5 показана одна из конструкций регулятора питания испарителей водоопреснительных установок.

Этот автомат питания, иногда называемый регулятором уровня, имеет двухтарельчатый клапан и относится к регуляторам поплавкового типа. В его корпусе 6 помещается поплавок 5, соединенный системой рычагов с питательным клапаном 21. Корпус регулятора соединяется с паровым пространством через крышку 7, а с водяным – посредством патрубка 3. Поплавок 5, изменяющий свое положение в зависимости от уровня рассола в испарителе, насажен на шток 4 и закреплен на нем при помощи двух стопоров. Для сохранения направления движения шток нижним своим концом входит в направляющую втулку 25, закрепленную в донышке 2, к которому крепится литой колпак 1. Через отверстия в донышке и направляющей втулке в колпак выпадают твердые частицы соли и накипи, из которого они периодически удаляются через отверстие, закрываемое пробкой. Через дугообразный отросток в крышке 7 проходит рычаг 8 (такой же формы), который одним своим концом соединен со штоком 4 поплавка, а другим – с валиком 9. На последний снаружи насажен рычаг 10, соединяющийся одним концом через тяги 14, 16 и талреп 15 с нижним наружным рычагом 17, а другим концом через тягу 11 и поперечину 13 – с пружинами 12, которые уравновешивают вес поплавка. Как видно из рисунка, нижний наружный рычаг 17 насажен на валик 19 и посредством рычага 18 передает движение штоку 20 клапана 21. Поплавок опускается при снижении уровня в испарителе, что вызывает подъем клапана 21 и увеличение количества Системы охлаждения пресной и забортной водой на морских судахзабортной воды, поступающей в испаритель. С повышением уровня воды в испарителе поплавок будет подниматься. Литой корпус 24 клапана 21 имеет два патрубка:

- 22 для входа питательной воды;

- 23 для ее выхода.

К корпусу регулятора питания клапан крепится фланцем. Величину открытия клапана регулируют талрепом 15.

Преимуществом рассматриваемого регулятора по сравнению с однотарельчатым является его способность поддерживать постоянный уровень воды в испарителе независимо от колебания давления воды в питательном трубопроводе перед испарителем. В целях уменьшения тепловых потерь корпус регулятора снаружи покрыт термоизоляцией, обшитой миткалем и окрашенной.

Контроль режима питания и продувания испарителя обычно осуществляется с помощью поплавковых расходометров – ротаметров. На рис. 6 показан ротаметр, предназначенный для установки на горизонтальной трубе.

Он представляет собой корпус с конусной трубой 3, в которую вставлен сердечник-поплавок 1, жестко соединенный с помощью трубки с указателем 2, перемещающимся внутри стеклянной трубки. Ротаметр измеряет расход воды, используя сердечник, который поднимается под напором воды. Высота подъема сердечника пропорциональна расходу, который определяется по шкале, градуированной в литрах или кубометрах в час.

Кроме описанной конструкции, имеются также ротаметры, предназначенные для установки на вертикальном участке трубопровода. Устройство их аналогично, и всплытие поплавка происходит на такую же высоту, при которой площадь кольцевого сечения достаточна для установившегося расхода воды.

Наличие ротаметра на трубопроводе, по которому в испаритель подается забортная вода, позволяет регулировать ее расход. Изменение открытия регулирующего клапана, установленного за ротаметром, одновременно вызывает изменение положения указателя ротаметра, что позволяет определять расход при каждом данном положении клапана.

Читайте также: Конструкции судовых опреснителей и характеристики опреснительных установок

Производительность испарительной установки иногда определяют по ротаметру, установленному на напорном трубопроводе дистиллятного насоса.

Ротаметры требуют постоянного наблюдения, так как перекосы и заедания поплавка, а также загрязнения могут быть причиной неверных показаний расхода воды.

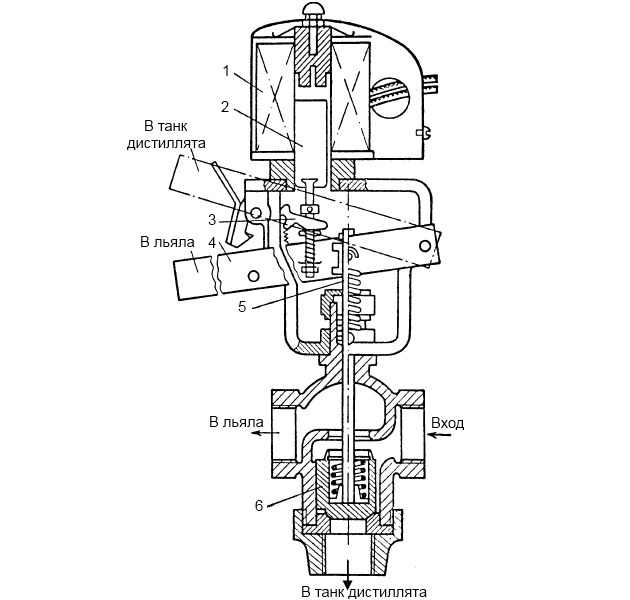

Автоматический клапан солености, предназначенный для спуска засоленного дистиллята в льяла, показан на рис. 7.

В нормальном положении на соленоид 1 подается ток, удерживающий сердечник 2 в верхнем положении. Если при этом рукоятка рычага 4 находится в верхнем положении, то она удерживается в нем защелкой спускового механизма 3. При повышении солености реле соленомера обесточивает соленоид, сердечник опускается и спусковой механизм освобождает рычаг 4. Под действием пружины 5 рычаг и соединенная с ним головка клапана 6 опускаются в положение, показанное на рисунке. Автоматический клапан солености срабатывает под воздействием соленомера испарительной установки. Если соленомер испарительной установки многоточечный, т. е. контролирует соленость дистиллята, конденсата греющего пара и конденсата эжектора, то при повышении солености в любой из указанных точек срабатывает автоматический клапан солености (одновременно подаются световой и звуковой сигналы). На рис. 8 показан аэратор опреснительных установок, состоящий из цилиндрического корпуса 1 из нержавеющей стали, внутри которого в верхней части с отверстиями закреплена труба 2.

Через трубу поступает дистиллят, а сбоку приварен патрубок 4, по которому поступает воздух, выходящий через воздушный кран 3. Разбрызгивающийся дистиллят, падая вниз, встречает на своем пути воздух, который в нем частично растворяется и выходит через нижний патрубок 5. Для очистки дистиллята от попавших примесей его пропускают через слой активированного угля 6 (между двумя решетками внутри корпуса аэратора).

Водоопреснительные установки паротурбинных судов

Экономические показатели и особенности конструкции Судовые водоопреснительные установки и способы опресненияводоопреснительных установок паротурбинных судов зависят от:

- типа силового оборудования;

- принятой тепловой схемы;

- назначения судна.

На эксплуатацию водоопреснительных установок существенно влияет процесс накипеобразования, сопровождающий испарение забортной воды. Выпадение накипи в испарителях с избыточным давлением вторичного пара и в вакуумных протекает различно, так как соли, содержащиеся в рассоле, обладают различной растворимостью, зависящей от температуры. Накипь на греющих элементах испарителей с избыточным давлением вторичного пара, в которых морская вода испаряется при температуре более 100 °С, представляет собой соли CaSO4 (гипс). Образующаяся накипь из-за своей твердости трудно поддается удалению, кроме того, она цементирует другие, в том числе такие легкорастворимые в воде соли, как NaCl.

Если, например, при температуре 15 °С в воде растворяется 26,4 г/л NaCl, то с повышением температуры растворимость этой соли несколько повышается. Растворимость же CaSO4 с повышением температуры значительно снижается. Она также снижается с возрастанием общей концентрации растворенных в воде солей. Если принять соотношение отдельных солей в растворе таким же, как в морской воде, то при солености в 3 000 °Б эта вода содержит 1,26 г/л CaSO4. С повышением температуры этой воды до 110 °С из-за снижения растворимости до 0,1 г/л большая часть CaSO4 (≈1,16 г/л) должна выпасть из раствора. При нагреве морской воды до температуры 50 °С растворимость CaSO4 снизится только до 0,92 г/л, т. е. из раствора при этой температуре должно будет выпасть уже только 0,34 г/л CaSO4 – в 3,4 раза меньше, чем при прежнем нагреве до 110 °С.

При увеличении солености раствора до 6 000 °Б при той же температуре 50 °С растворимость CaSO4 уменьшается и составляет 0,58 г/л. Следовательно, с повышением температуры испарения и общего солесодержания рассола выпадение CaSO4 увеличивается. Небольшая скорость кристаллизации предопределяет выпадение в накипь только части выпадающей из рассола соли CaSO4, остальная же часть ее удаляется с продуваемым рассолом.

На количество CaSO4, содержащееся в накипи, существенно влияет разность температур греющей среды и испаряемого рассола (температурный напор). Так, при увеличении температурного напора с 12 до 44 °С количество соли CaSO4 в накипи возрастает.

Практикой установлено (и подтверждено рядом опытов), что при температуре испарения рассола меньше 75 °С накипь в основном является карбонатной: содержание в ней CaCO3 составляет около 95 %. При этом в накипь переходит две трети выделившегося карбоната кальция CaCO3, а около одной трети его оседает в виде шлама в рассоле.

При температуре испарения рассола более 85 °С накипь состоит главным образом из сульфата кальция CaSO4 и гидроокиси магния Mg(OH)2. Содержание первого в накипи, как указывалось, возрастает с повышением температуры испарения и температурного напора. Гидрат окиси магния образуется соединением ионов магния с гидроксильными ионами, образующимися при распаде карбонатных солей. Температура от 75 до 85 °С является переходной зоной, причем содержание в накипи гидрата Mg(OH)2 возрастет при тем более низкой температуре, чем больше температурный напор. Соль CaCO3 в накипи появляется в результате распада бикарбоната кальция Ca(HCO3)2, содержание которого в морской воде, в частности в прибрежной зоне, может достигать 120-180 мг/л. Выделяющийся при распаде бикарбоната углекислый газ поступает вместе со вторичным паром в конденсатор, из которого удаляется вместе с воздухом. Чем выше температура рассола, тем большая часть гидрата окиси магния выпадает в виде шлама.

Малое распространение водоопреснительных установок, в которых морская вода испаряется при температуре выше 100 °С, как раз и объясняется образованием при этих условиях твердой трудноудаляемой накипи. Такие установки иногда используются для дистилляции, т. е. испарения и последующей конденсации сырой пресной воды (из судовых запасов) для большего ее обессоливания.

При испарении морской воды при температурах меньше 75 °С образующаяся карбонатная накипь удаляется с греющих элементов сравнительно легко. В глубоковакуумных установках, работающих при t<40 °С, накипь практически отсутствует.

Вакуумные испарители паротурбинных судов используют:

- греющий пар отборов от ГТЗА;

- отработавший пар от турбогенераторов, турбопитательных насосов и др.;

- а также охлажденный пар главных или вспомогательных котлов (дросселируется и увлажняется).

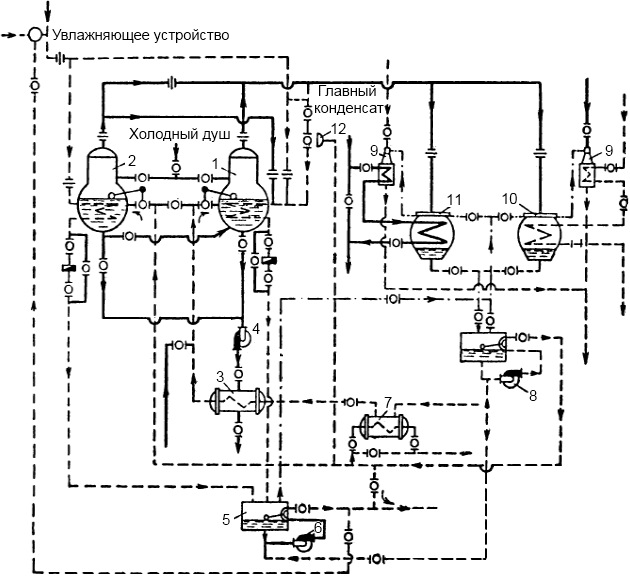

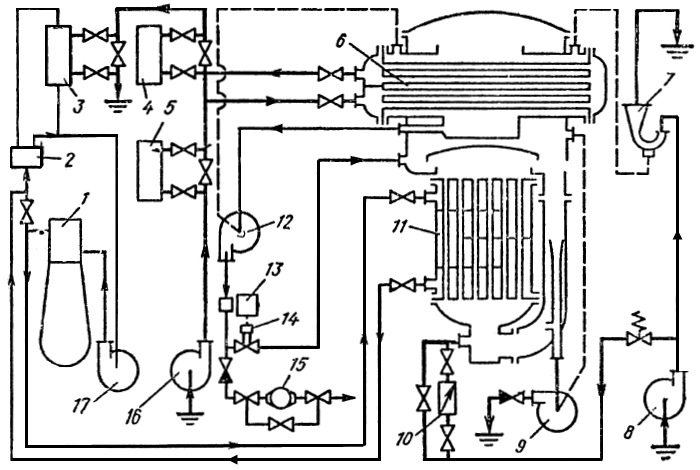

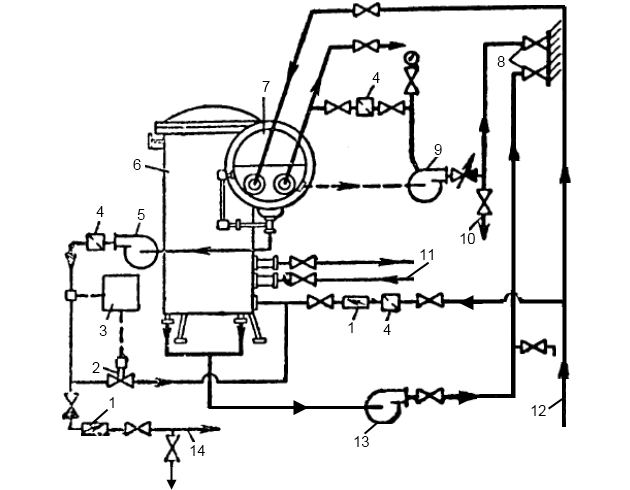

Испарительная установка ИКВ-39/6М судов типов «Ленинский комсомол» и «Прага» представлена на рис. 9.

Схема установки с двумя испарителями (ИКВ-39) предусматривает режимы испарения при параллельном и последовательном включении (двухступенчатое испарение). На первых судах серии – смешанный режим испарения: основную часть дистиллята получают двукратным испарением, а мытьевую воду – однократным. Греющий пар – из магистрали третьего (второго) отбора. На ходовом режиме расход греющего пара из отбора порядка 2 т/ч. На стояночном режиме используется охлажденный пар котлов с дросселированием до 0,8-1,2 кгс/см2 (при ~220 °С). На последующих судах серии и на танкерах типа «София» модернизированная схема испарительной установки предусматривает:

- два режима однократного испарения забортной воды;

- работу одного испарителя на ходовой или стояночный конденсатор;

- одновременную работу обоих испарителей (одного на стояночный, другого на ходовой конденсатор).

Испарители вакуумные (давление вторичного пара по ступеням: 0,22-0,24 кгс/см2; 0,48-0,52 кгс/см2) со съемными змеевиками поверхностью 39 м2 (красномедные трубы 36×2) и двумя сепараторами: нижним – жалюзийным и верхним, образованным концентрическими кольцами. Нормальная производительность установки (давление греющего пара 0,75-0,8 кгс/см2), при которой гарантируется солесодержание дистиллята до 5 мг/л:

- при работе одного корпуса 1,8-2,3 т/ч;

- при параллельном включении обоих корпусов 3,6-4 т/ч;

- при последовательном включении обоих корпусов 1,5-2 т/ч (в режиме двухступенчатого испарения).

Максимальная производительность испарителя 6 т/ч (давление греющего пара ~1,7 кгс/см2, вторичного пара – 0,65 кгс/см2, солесодержание ~10 мг/л Cl′; при последовательном включении – 8,5 т/ч).

В испарительную установку ИКВ-39 (см. рис. 9 выше) входят:

- два испарителя ИКВ-39М – 1 и 2 (второй и первой ступени);

- стояночный конденсатор 10 с охлаждением забортной водой горизонтального типа, четырехходовой, с поверхностью 21,5 м2;

- ходовой конденсатор 11 с поверхностью охлаждения 54 м2;

- охладитель рассола с поверхностью охлаждения 12,2 м2;

- охладитель мытьевой воды 7 с поверхностью охлаждения 1,25 м2;

- два сборника конденсата 5 емкостью по 0,14 м3;

- эжектор 9 с холодильником (1,75 м2) производительностью 3,5-4,5 кг сухого воздуха;

- два конденсатных 6 и один рассольный 4 насосы – горизонтальные центробежные, одноступенчатые (производительность 4 м3/ч, напор 37 м вод. ст.);

- подогреватель питательной воды 3;

- дистиллятный насос 8;

- трубопроводы с арматурой и регуляторами 12.

Частичная модернизация этой испарительной установки (отводы дистиллята в танки и бортовые цистерны, двухступенчатый подогрев питательной воды, отвод конденсата греющего пара на вспомогательный конденсатор и др.) повысила ее экономичность и надежность. Продувание – непрерывное, при помощи рассольных насосов (или непосредственно за борт); при двукратном испарении продувание второй ступени производится периодически на испаритель первой ступени. Продувание регулируют так, чтобы соленость рассола не превышала 6 000-7 000 °Б. Вода в испарителях – на уровне 1/3-1/2 высоты стекла водомерной колонки, которую необходимо периодически продувать. Не допускается давление греющего пара выше 5 кгс/см2, а вторичного выше 0,7 кгс/см2; при работе котельным паром температура не должна превышать 200 °С, соленость дистиллята в сборнике – не выше 0,5 °Б. При постепенном повышении уровня воды усиливают продувание рассола. Для снижения солености производят продувку.

Создание многоступенчатых и регенеративных водоопреснительных установок вызвано стремлением снизить стоимость получаемого в них дистиллята.

Экономическая эффективность многоступенчатых испарительных установок значительно ниже экономичности регенеративных установок с использованием теплоты вторичного пара для подогрева питательной воды. На судах с малым коэффициентом ходового времени, а также на Промысловые добывающие и перерабатывающие судапромысловых судах, где двигатели работают с кратковременными и переменными нагрузками, используют многоступенчатые испарители.

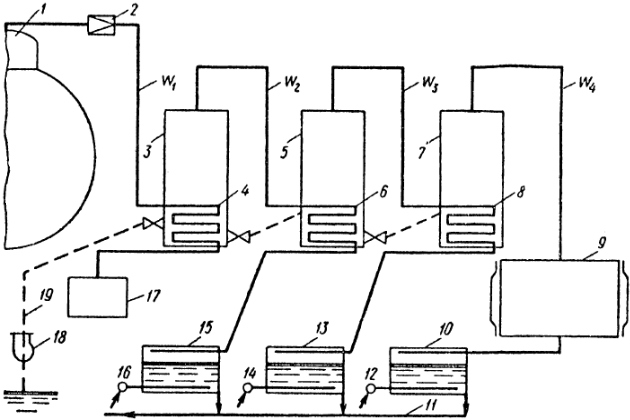

На рис. 10 приведена схема трехступенчатого испарения.

В этой установке испарители 3, 5 и 7 включены последовательно, что повышает экономичность работы установки. Пар W1 котла 1 через редукционный клапан 2 под давлением 4 атм подается в испаритель первой ступени 3, где, проходя по змеевику 4, конденсируется и поступает в теплый ящик 17.

Образовавшийся вторичный пар W2 с давлением 2 атм поступает в змеевик 6 испарителя второй ступени 5 и в качестве греющего пара отдает свое тепло содержащейся в этом испарителе воде, вызывая ее испарение. Греющий пар конденсируется в испарителе 5 и поступает в аэратор 15, где насыщается воздухом, нагнетаемым вентилятором 16. Третичный пар W3, выходящий из испарителя с давлением 1,2 атм, поступает в змеевики 8 испарителя 7 и служит для него греющим паром. Конденсат этого греющего пара поступает в аэратор 13, воздух в который подается вентилятором 14. Четвертичный пар W4 испарителя 7 давлением до 0,8 ата поступает в конденсатор 9, а затем в аэратор 10, воздух в который подается вентилятором 12. Из аэраторов питьевая вода на судне, насыщенная кислородом воздуха, отводится по трубопроводу 11 в цистерну питьевой воды. Забортная вода в испарители подается питательным насосом 18 по трубопроводу 19.

Экономичность работы испарителя оценивается отношением энергии, затраченной на указанную работу, к его производительности, т. е.:

где:

- Eн – тепло, приносимое в испаритель нагревателем, ккал/сут;

- Eм – тепло, затраченное на приведение в действие механизмов, обслуживающих водоопреснительную установку, ккал/сут;

- Wв – производительность испарителя в сутки, т.

Экономичность испарителя, у которого в качестве нагревателя используется пар, оценивается его коэффициентом продуктивности μ – отношением производительности испарителя к расходу первичного пара, обеспечивающего эту производительность за тот же период времени:

где:

- Wп – расход первичного греющего пара.

Общая производительность многоступенчатой установки равна произведению общего коэффициента продуктивности на расход первичного пара:

Производительность трехступенчатой установки будет меньше суммы производительности трех испарителей при параллельной их работе, так как ступенчатость неизбежно вызывает снижение параметров греющего пара в испарителях, следующих за первым. Параллельная работа испарителей установки позволяет повысить ее производительность, но экономичность в этом случае будет ниже и равна экономичности одноступенчатой установки. Следовательно, общий коэффициент продуктивности будет равен любому частному коэффициенту продуктивности испарителя, в режиме которого работает вся установка. Например, при работе в режиме третьего испарителя:

коэффициент продуктивности:

т. е.:

При одноступенчатом испарении для получения 1 кг дистиллята необходимо затратить 1-1,2 кг греющего пара, отбираемого от вспомогательного котла. При двухступенчатой установке требуется 0,6-0,7 кг греющего пара, а при трехступенчатой – только 0,4-0,5 кг.

В связи с тем, что с увеличением числа ступеней испарения увеличивается вес водоопреснительных установок, на судах применяются в основном двухступенчатые установки. Производительность водоопреснительной установки определяется из уравнения теплового баланса (т/сут):

где:

- k – коэффициент теплопередачи, который, например, для меди равен 3 200 ккал/м2 · °С·ч;

- F – поверхность змеевиков испарителя, м2;

- t1 – температура первичного пара, °С;

- t2 – температура кипящей воды, °С;

- Qп – потери тепла с продуваемой водой и излучением через стенки испарителя, ккал/сут;

- i2 – теплосодержание вторичного пара, ккал/кг;

- q – теплосодержание воды, поступающей в испаритель, ккал/кг.

Установки многоступенчатого испарения на новых судах встречаются все реже. Некоторое применение находят испарители двухступенчатые, смонтированные в одном корпусе.

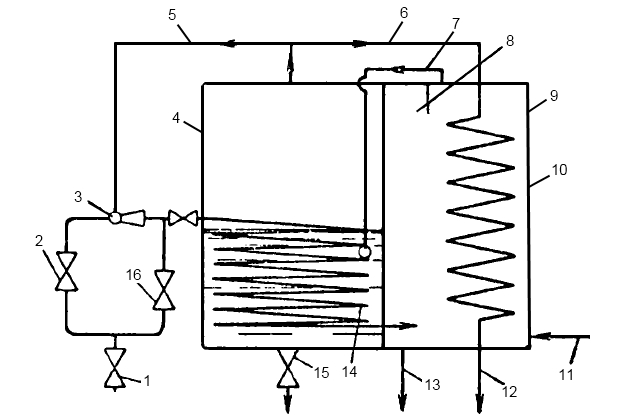

На рис. 11 представлена принципиальная схема регенеративной водоопреснительной установки С. Бессонова.

Экономичность этой установки повышается за счет использования вторичного пара в качестве греющего в смеси с первичным паром. Установка состоит из испарителя 4 и подогревателя 9, которые находятся в одном корпусе и разделены выгородкой 8. Образующийся в испарителе вторичный пар через магистраль 5 засасывается пароструйным эжектором (компрессором) 3, сжимается в нем и, смешиваясь с первичным паром, поступает в змеевик 14, через стенки которого отдает свое тепло кипящему рассолу.

Что такое коэффициент эжекции?

Коэффициентом эжекции является количество вторичного пара, приходящегося на 1 кг греющего пара, который колеблется от 0,2 до 2. Коэффициент эжекции возрастает с повышением параметров первичного пара и уменьшается с повышением параметров вторичного пара.

Конденсат, образующийся в змеевике 14 регенеративной установки, поступает в выгородку 8, где охлаждается в результате омывания внутренних поверхностей (особенно стенки подогревателя 9). Охлажденный конденсат по трубопроводу 13 направляется в теплый ящик. Подогрев забортной воды в подогревателе осуществляется также той частью вторичного пара, которая не была направлена в эжектор 3, а по трубопроводу 6 постоянно подводится к греющей батарее 10, расположенной внутри подогревателя. Дистиллят вторичного пара, образующийся в батарее 10, по трубопроводу 12 отводится в систему пресной воды. Забортная питательная вода в подогреватель поступает через трубопровод 11, а отводится из него в испаритель по трубопроводу 7. Рабочий пар подводится к установке по магистрали 1 и направляется в испаритель при пуске через вентиль 16, а с появлением вторичного пара – через вентиль 2, вследствие чего включается в действие струйный эжектор 3, обеспечивающий регенерацию. Продувание испарителя осуществляется через кран 15 (с трубопроводом), позволяющий получать непрерывное продувание.

Регенеративные судовые водоопреснительные установки, использующие струйный эжектор, имеют низкий КПД и требуют свежий котельный пар, что снижает экономичность. Однако, установка С. Бессонова, использующая регенерацию тепла вторичного пара, более экономична по сравнению с обычными установками. Современные регенеративные установки применяют ротационные или центробежные компрессоры с электроприводом для сжатия вторичного пара, что повышает КПД и уменьшает размеры установки. В качестве ротационных компрессоров используются пластинчатые компрессоры типа РУТС и ротационные с вытеснителями.

Применение механических компрессоров позволяет осуществить полную утилизацию вторичного пара. В компрессорной водоопреснительной установке единственной потерей тепла является потеря с дистиллятом и с продуваемым рассолом (потери от излучения можно снизить до практически неучитываемых значений). Для уменьшения этих потерь в схеме предусматривается установка охладителя рассола и дистиллята, так что потери не превышают 2 % количества тепла, передаваемого в испаритель. Для компенсации потерь тепла в состав испарителя включаются дополнительные электрические или паровые подогреватели. В этих установках компенсировать потери представляется возможным за счет повышения давления в компрессоре. Однако это может вызвать неоправданное увеличение требуемой мощности мотора, снижение КПД компрессора и удорожание всей установки.

Предлагается к прочтению: Технико-экономическая эффективность опреснения и выбор типа опреснительной установки на судне

В большинстве компрессионных водоопреснительных установок повышение давления в компрессоре соответствует повышению температуры насыщения на 5-8 °С, а кипение происходит при атмосферном давлении. При сжатии насыщенного пара температура повышается более чем на 5-8° и пар перегревается, что сопровождается отложением солей в компрессоре и ухудшением теплопередачи в испарителе. Во избежание этого в компрессор через капельницу вводится дистиллят, увлажняющий пар. Это способствует также уменьшению работы сжатия. Расход электроэнергии на насосы рассматриваемых установок сравнительно невелик и составляет в среднем 4 кВт·ч на 1 т дистиллята. Еще более экономичными являются установки с приводом компрессора от дизеля, отходящее тепло которого используется для компенсации тепловых потерь в испарителе. Выход дистиллята при этом доходит до 300 т на 1 т топлива.

Даже установки с роторными компрессорами требуют выполнения сравнительно большего объема работ по уходу и при работе без очистки не более 300 ч (если не предусмотрено применение противонакипных химических присадок) не могут конкурировать с водоопреснительными установками новейших, конструкция водоопреснительных установок которых значительно превосходит устаревшие модели.

Главное же заключается в том, что для транспортных судов, где имеется достаточное количество отбросного тепла, тепловая экономичность компрессионных испарителей существенного значения не имеет. Кроме того, амортизационные расходы и затраты труда на техническое обслуживание водоопреснительных установок больше, чем установок современных конструкций.

Водоопреснительные установки теплоходов

В данном пункте подробно рассмотрим типы водоопреснительных установок и на каких теплоходах они применяются. Пресная вода на судне (теплоходе) требуется для:

- питания вспомогательных и утилизационных котлов;

- охлаждения ДВС;

- для питья и бытовых нужд.

Питьевая вода для устанавливаемых на теплоходах водотрубных котлов с давлением до 16 кгс/см2 должна содержать хлоридов не более 5 мг/л при общей жесткости не более 0,3 мг·экв/л. Современные теплоходы снабжены одноступенчатыми установками давлением до 1 кгс/см2 и использующими в качестве греющей среды свежий пар из Судовые вспомогательные котлы и их технические характеристикивспомогательных котлов или вакуумными установками, утилизирующими тепло охлаждающей воды двигателей внутреннего сгорания. Величина вакуума в испарителях этих установок доходит до 720-730 мм рт. ст. и обеспечивается пароструйными и водовоздушными эжекторами и роторными насосами. Температурный напор в кипящих испарителях не превышает 10-12 °С. Производительность установок составляет от 0,8-1,0 до 50-65 т/сут.

Большинство установок выполняются агрегатированными, что облегчает их эксплуатацию, а также монтаж и демонтаж.

Дистиллят, получаемый на большинстве теплоходов, используется в качестве питьевой и мытьевой воды. Питьевую воду дополнительно насыщают солями в соответствии с санитарными нормами. Для этого используются фильтры-обогатители, аэраторы или специальные установки по приготовлению питьевой воды.

На теплоходах водоопреснительные установки с внутренними погружными нагревательными элементами встречаются советского и иностранного изготовления. Советские установки избыточного давления, неагрегатированные, обогреваются свежим котельным паром и имеют производительность 3,5 и 10 т/сут. До 1962 г. выпускались испарители типов ВИ-1, ВИ-2 и ВИ-3, затем их заменили испарители типов ИВС-1, ИВС-2, ИВС-3 соответственно.

В настоящее время с освоением выпуска российских опреснительных вакуумных установок типа Д, работающих на тепле воды, охлаждающей дизели, выпуск испарителей типа ИВС прекращен. Теперь на строящихся и проектируемых теплоходах в нашей стране будут применяться только опреснители типов Д и Ду.

Аналогичные установки иностранного изготовления встречаются на судах фирм «ФЭБ Эксцельсиор-Верке» (ГДР) и «Атлас» (Дания). Фирма «Атлас» поставляла для судов в основном одноступенчатые неагрегатированные установки избыточного давления, а последнее время – также и утилизационные вакуумные, агрегатированные.

На ряде теплоходов в водоопреснительных установках используется тепло греющего пара, получаемого от вспомогательных или утилизационных котлов, но испарители их являются вакуумными. Такие установки типа «Комби» смонтированы на некоторых серийных судах типа «Андижан». На теплоходах типа «Джанкой» также применена вакуумная испарительная установка с использованием тепла греющего пара, изготовленная фирмой «Атлас-Верке». Испарительная установка теплохода «Зенит», изготовленная фирмой «Нептун» (в Ростове), являясь вакуумной, для испарения рассола также использует пар.

Однако несмотря на то, что вакуумные водоопреснительные установки, использующие тепло греющего пара, обладают рядом бесспорных преимуществ по сравнению с установками избыточного давления, использование для испарителей пара на теплоходах нецелесообразно. Температура греющих элементов в таких установках выше, чем в утилизационных, в которых используется тепло пресной воды из системы охлаждения главных двигателей, а это связано с более интенсивным накипеобразованием.

Рассмотрим вакуумные утилизационные водоопреснительные установки теплоходов.

Российская промышленность выпускает вакуумные установки типа Д (марки Д-1, Д-2, Д-3, Д-4, Д-5). На судах морского флота также установлены вакуумные водоопреснительные установки фирм «Атлас» и «Нирекс», Гданьского конструкторского бюро (установка типа WVII/III), «Эксцельсиор-Верке» и др.

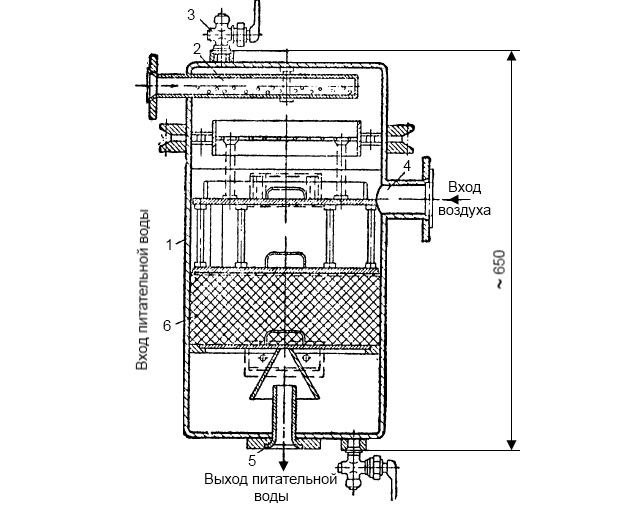

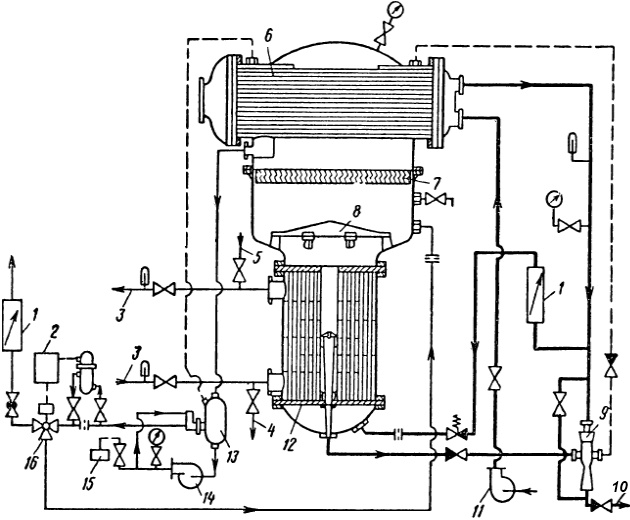

На рис. 12 приведена схема утилизационной водоопреснительной установки марки Д-5, смонтированной на танкерах серии «Великий Октябрь», которая отличается удачной компоновкой.

В верхней части цилиндрического корпуса, изготовленного из нержавеющей стали, встроен двухходовой конденсатор 6, в котором горизонтально расположенные мельхиоровые трубки приварены к латунным трубным доскам. Корпус средней (также цилиндрической) части, где размещены сепаратор 7 жалюзийного типа и отбойник 8, сварной, медный. В средней части корпуса расположены два смотровых стекла.

Сепараторы жалюзийного типа хорошо зарекомендовали себя в ряде российских испарителей, которые, в частности, применяются на крупнотоннажных судах с паротурбинными установками.

В нижней цилиндрической части корпуса, изготовленной из нержавеющей стали и имеющей несколько меньший диаметр, размещена греющая батарея 12, образованная вертикально расположенными мельхиоровыми трубками, приваренными к латунным трубным доскам. Снаружи трубки омываются греющей водой, подводимой и отводимой по трубопроводам 3; внутри трубок происходит кипение морской воды.

Одной из отличительных особенностей рассматриваемых установок является применение комбинированного воздушно-рассольного эжектора 9, рабочей средой в котором служит забортная вода. Вся забортная вода, подаваемая электроприводным насосом 11 либо поступающая из Системы общесудового назначениясудовой системы, проходит по трубкам конденсатора. Часть забортной воды, удаляемой из конденсатора, отводится на питание испарителя по трубопроводу, на котором установлены невозвратно-запорный подпружиненный клапан, ротаметр и дроссельная диафрагма. Вся остальная забортная вода, удаляемая из конденсатора, используется в качестве рабочей воды в воздушно-рассольном эжекторе.

На трубопроводах, по которым к эжектору поступают паровоздушная смесь из конденсатора и рассол из испарителя, установлены невозвратно-запорные клапаны, что предотвращает возможность подсоса забортной воды в испаритель. Из эжектора забортная вода вместе с рассолом и отсасываемым из конденсатора воздухом удаляется за борт по трубопроводу 10.

Водоопреснительная установка рассчитана на работу с коэффициентом продувания, равным трем. Поэтому при движении питательной забортной воды вверх по трубкам испарителя только четвертая часть воды испаряется. Образовавшийся рассол (неиспарившаяся вода) стекает через сливную трубку, расположенную в середине пучка трубок испарителя, и удаляется рассольно-воздушным эжектором 9. Дистиллят, образовавшийся после конденсации пара в конденсаторе 6, стекает в сборник 13, в котором размещен поплавковый регулятор уровня. Сборник сообщен также с конденсатором уравнительной трубкой. Дистиллят из сборника удаляется электроприводным дистиллятным насосом 14, на напорной магистрали которого установлены электромагнитный клапан 16, дроссельный клапан и ротаметр 1.

Из напорной магистрали часть дистиллята перетекает через соленомер 2. Кроме того, предусмотрен подвод дистиллята к реле давления 15. В случае засоления дистиллят через клапан 16 и дроссельную диафрагму сбрасывается в испаритель.

Реле давления предназначено для автоматического отключения питания электродвигателя дистиллятного насоса в случае падения давления в его напорной магистрали ниже 1,5 кгс/см2. В обоих случаях автоматически включается световая и звуковая сигнализация.

Для контроля температурного режима установки имеются термометры для измерения температуры греющей воды на входе в испаритель и на выходе из него, а также температуры охлаждающей воды, удаляемой из конденсатора. Для измерения разрежения установлен вакуумметр, для измерения давления нагнетания дистиллятного насоса – мановакуумметр и для измерения давления забортной воды перед эжектором – манометр.

Схемой установки предусмотрена возможность ее кратковременной работы при использовании тепла греющего пара, подводимого к греющей батарее по трубопроводу 5. Конденсат греющего пара в этом случае отводится по трубопроводу 4. Установка может работать на двух режимах при начальной температуре греющей воды 60 и 80 °С.

При наличии автономного насоса забортной воды, подаваемой в конденсатор, на питание испарителя и к эжектору, удельный расход электроэнергии на приготовление 1 т дистиллята составляет около 15 кВт·ч. При использовании для охлаждения конденсатора забортной воды, подаваемой насосом охлаждающей воды главного двигателя, расход электроэнергии может быть в 3-4 раза меньше.

Характеристики утилизационных водоопреснительных установок приведены в табл. 2.

| Таблица 2. Характеристики утилизационных водоопреснительных установок | ||||||

|---|---|---|---|---|---|---|

| Показатели | Марки установки типа Д | |||||

| Д-1 | Д-2 | Д-3 | Д-4 | Д-5 | ||

| Производительность при температуре греющей воды на входе в испаритель 60 °С, т/сут | 1 | 2,5 | 5 | 10 | 20 | |

| Производительность при температуре греющей воды на входе в испаритель 80 °С, т/сут | 2,5 | 5 | 8,5 | 15 | 28 | |

| Расход греющей воды при температуре 60 °С, м3/ч | 7 | 10 | 20 | 35 | 70 | |

| Расход греющей воды при температуре 80 °С, м3/ч | 10 | 20 | 35 | 55 | 90 | |

| Расход охлаждающей воды, м3/ч | 10 | 20 | 35 | 55 | 90 | |

| Габаритные размеры, мм: | длина | 12 500 | 1 350 | 1 370 | 1 800 | 2 100 |

| ширина | 950 | 1 050 | 1 200 | 1 450 | 1 800 | |

| высота | 1 600 | 1 900 | 2 280 | 2 550 | 3 200 | |

| Масса, кг: | с насосом забортной воды | 600 | 950 | 1 200 | 1 860 | 2 600 |

| без насоса | 500 | 850 | 980 | 1 630 | 2 400 | |

| Давление в испарителе при температуре греющей воды 60 °С, кгс/см2 | ~0,075 | |||||

| Давление в испарителе при температуре греющей воды 80 °С, кгс/см2 | 0,5 | |||||

| Примечание. Температура забортной воды tзаб до 28 °С | ||||||

Опреснительные установки типа Д решили основную проблему получения дешевого дистиллята из забортной воды на теплоходах. Появилась усовершенствованная модификация этих установок – тип Ду, которая применяется на новых теплоходах. Диапазон выпускаемых установок Ду позволяет выбрать опреснитель необходимого типоразмера на суда любого типа и назначения.

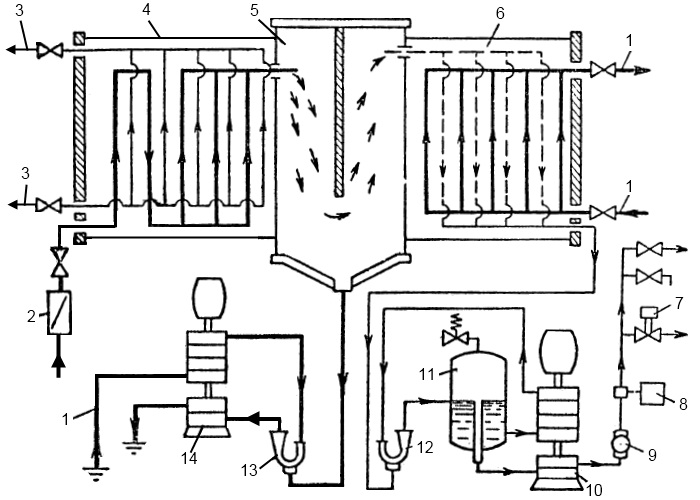

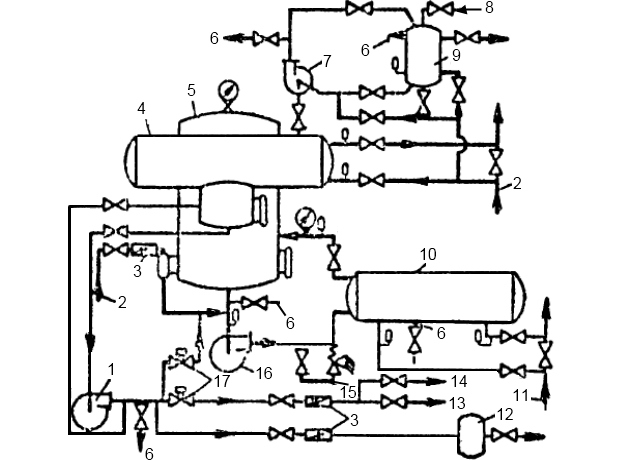

На рис. 13 приведена схема глубоковакуумной водоопреснительной установки датской фирмы «Атлас», имеющий восемь модификаций производительностью от 1 до 100 т/сут.

1 – главный двигатель; 2 – терморегулятор; 3 – охладитель пресной воды; 4 – маслоохладитель; 5 – охладитель воздуха; 6 – конденсатор; 7 – гидравлический воздушный эжектор; 8 – насос забортной воды; 9 – рассольный насос; 10 – ротаметр; 11 – испаритель; 12 – дистиллятный насос; 13 – соленомер; 14 – электромагнитный клапан; 15 – расходомер; 16 – насос забортной воды; 17 – насос пресной воды

Испарители этой фирмы:

- производительностью 21 т/сут установлены на теплоходах типа «Красноград» (первая серия) и «Белорецк»;

- производительностью 15 т/сут – на теплоходах типа «Лисичанск» и «Орша»;

- производительностью 5 т/сут – на теплоходах серии «Волголес».

На принципиальной схеме установки (см. рис. 13 выше) также показана схема включения в систему охлаждения Надежность и диагностика главного двигателя суднаглавного двигателя. Испаритель 11 и конденсатор 6 скомпонованы в общем цилиндрическом корпусе; вся установка вместе с обслуживающими ее рассольным и дистиллятным насосами смонтирована на общей фундаментной плите. Поверхность нагрева испарителя образована трубками, развальцованными в трубных досках. Снаружи трубки омываются греющей водой, которая подается насосом пресной охлаждающей воды главного двигателя. Наружный диаметр трубок 19 мм и внутренний 16,5 мм. Внутри трубок происходит кипение и испарение морской воды.

В верхней цилиндрической части корпуса установки размещены встроенный двухходовой конденсатор 6 и сепаратор отбойного типа. Охлаждающая вода подается к конденсатору насосом забортной и пресной воды 16.

Для упрощения схемы на рис. 13 показаны лишь один охладитель воздуха, один маслоохладитель и один охладитель пресной воды; не показаны насосы охлаждения главного двигателя, являющиеся резервными, и трубопроводы, позволяющие переключать эти насосы для введения их в действие. Сплошными тонкими линиями показаны трубопроводы пресной воды и дистиллята, жирными – трубопроводы забортной воды и рассола, пунктирными – трубопровод паровоздушной смеси, а также уравнительные трубки, которыми всасывающие полости дистиллятного и рассольного насосов соединяются с паровым пространством конденсатора и паросборника испарителя.

Для создания и поддержания глубокого разрежения служит гидравлический воздушный эжектор 7, рабочая забортная вода к которому под давлением около 4 кгс/см2 подается отдельным электроприводным насосом 8, входящим в состав установки. Этим же насосом в испаритель подается забортная питательная вода, давление которой снижается в редукционном клапане. Для контроля расхода питательной воды служит ротаметр 10, показывающий расход воды в литрах в час, протекающей через трубопровод в момент наблюдения. Удаление из испарителя (продувание) рассола производится электроприводным рассольным насосом 9.

Вместо малонадежных регуляторов уровня поплавкового типа в испарителе «Атлас», как и в большинстве других современных установок, применен регулятор уровня сливного типа. Сливная труба является приемным патрубком рассольного насоса (верхний срез трубы определяет постоянный уровень в испарителе).

Для улучшения циркуляции рассола и возможности осушения испарителя при выводе его из действия в нижней части сливной трубы имеется небольшое отверстие, через которое рассол непрерывно удаляется рассольным насосом.

Для улучшения качества вторичного пара влага, уносимая им, отделяется не только в сепараторе, но и при обтекании паром корпуса конденсатора. Дистиллят, образующийся при конденсации в нем вторичного пара, удаляется электроприводным дистиллятным насосом 12.

Испарительная установка «Атлас» оснащена автоматизированной системой контроля, защиты и оповещения. Дистиллят, производимый установкой, проходит через соленомер 13, который непрерывно измеряет его соленость. Если соленость находится в пределах нормы, дистиллят направляется в накопительные цистерны через расходомер 15. В случае превышения допустимого уровня солености, электромагнитный клапан 14 автоматически открывается, и загрязненный дистиллят возвращается в испаритель. Одновременно включается звуковая и световая сигнализация, предупреждающая об отклонении от нормы. Невозвратные клапаны предотвращают обратный поток жидкости в системе. Обычно содержание хлоридов в дистилляте составляет 3-12 мг/л, но система безопасности активируется при достижении заданного порогового значения, например, 30 или 60 мг/л.

Корпус испарителя изготовлен из стали; внутренние его поверхности имеют антикоррозионное покрытие. Для наблюдения за процессом кипения и состоянием греющих элементов на корпусе имеется смотровое стекло. Основные показатели расчетного режима водоопреснительных установок фирмы «Атлас» следующие:

| Температура вторичного пара, °С | 30-40 |

| Давление пара, ата (соответственно температуре) | 0,043-0,075 |

| Температура греющей воды, поступающей в испаритель, °С | 60-65 |

| Понижение температуры греющей воды в испарителе, град | 5-15 |

| Температура забортной воды, °С | до 30 |

| Нагрев охлаждающей воды в конденсаторе | 4-8 |

| Коэффициент продувания испарителя | 2-3 |

| Содержание хлоридов в получаемом дистилляте, мг/л | до 6 |

| Давление рабочей забортной воды, поступающей в воздушный эжектор, м вод. ст., не менее | 40 |

| Давление нагнетания эжектора, м вод. ст. | до 2 |

| Удельная паровая нагрузка на поверхности нагрева греющей батареи испарителя, кгс/м2·ч, около | 40 |

Расход энергии на работу рассмотренных установок ограничивается расходом электроэнергии на дистиллятный и рассольный насосы и на насос забортной воды, подаваемой к воздушному эжектору и на питание испарителя. Подача пресной греющей воды в испаритель и охлаждающей забортной воды осуществляется насосами, обслуживающими Системы топливные, охлаждения, смазки, сжатого воздухасистему охлаждения главного двигателя, причем при включении испарительной установки в действие расход электроэнергии на все эти насосы не изменяется.

В установке производительностью, например, 11-15 т/сут расход электроэнергии на обслуживающие ее насосы составляет 5-6,5 кВт·ч на 1 т приготовляемого дистиллята. Если производительность установки меньше номинальной, расход электроэнергии соответственно возрастает, так как электродвигатели у насосов нерегулируемые. Таким образом, в эксплуатации на приготовление 1 т дистиллята расходуется 1,5-2,5 кг дизельного топлива. В установках с номинальной производительностью 5 т/сут удельный расход электроэнергии и топлива на приготовление дистиллята может быть в 1,5-2 раза больше, а в установках производительностью 60 т/сут – на 20-30 % меньше.

В некоторых испарительных установках «Атлас» производительностью 5 т/сут, которые используются, например, на теплоходе «Алапаевсклес», удаление рассола из испарителя осуществляется с помощью гидравлического эжектора, который также удаляет воздух из конденсатора. В установках «Атлас» большей производительности, таких как 15 т/сут на теплоходах серии «Орша», для удаления рассола используется отдельный эжектор, работающий на забортной воде.

Для обеспечения работы испарителя во время стоянки судна, что особенно важно для рыбопромыслового флота, в некоторых установках «Атлас» предусмотрена возможность использования тепла пара, вырабатываемого вспомогательными котлами.

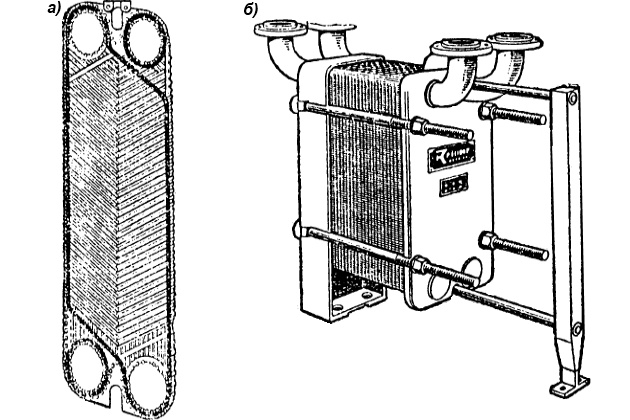

На судах типа «Игаркалес» надежно работают вакуумные утилизационные проточные испарительные установки датской фирмы «Нирекс». В них забортная вода однократно протекает по трубопроводам испарителя, в котором часть ее испаряется, а весь оставшийся рассол удаляется за борт. Особенностью этих установок производительностью от 1 до 10 т/сут является применение пластинчатых теплообменных аппаратов типа «Де-Лаваль», которые получают все большее распространение на судах. Ниже подробно разберем как работает теплообменник в водоопреснительной установке на судне.

Выштампованные канавки на тонких пластинах образуют поверхность теплообмена (рис. 14, а).

Чаще применяются пластины желобчатого типа. В каждой пластине имеется по четыре отверстия, два из которых служат для подвода и отвода охлаждаемой (греющей) среды и два других – для подвода и отвода нагреваемой среды. Теплообменный аппарат (рис. 14, б) состоит из ряда пластин, зажатых с помощью стяжных болтов двумя плитами. Между смежными пластинами установлены резиновые прокладки, благодаря чему здесь образуются каналы, в которых происходит распределение греющей и нагреваемой сред. Конфигурация прокладок выбирается такой, чтобы каждая из пластин с одной стороны омывалась греющей средой, а с другой – нагреваемой. Например, по одной группе каналов, включенных параллельно, охлаждаемая среда может протекать сверху вниз, а по другой – снизу вверх. Так же могут быть включены каналы, по которым течет нагреваемая среда. В пластинчатых теплообменных аппаратах может быть без затруднений организован противоток.

Основными преимуществами пластинчатых теплообменных аппаратов является их компактность, возможность быстрой разборки и удобство очистки. К недостаткам относится большее число уплотнений.

На рис. 15 приведена схема проточной вакуумной водоопреснительной установки «Нирекс», в которой испаритель 4 и конденсатор 6 – пластинчатого типа.

Пресная вода из замкнутой системы охлаждения главного двигателя поступает и удаляется из испарителя 4 по трубопроводам 3. Все каналы между пластинами испарителя, по которым протекает греющая вода, включены параллельно.

Поступление забортной воды по трубопроводу 1 контролируется по ротаметру 2. Забортная вода, предварительно подогретая в конденсаторе, поступает сначала в подогревательную секцию испарителя, в которой полости между пластинами включены последовательно, затем – в испарительную секцию, в которой все полости (каналы между пластинами) включены параллельно. В этих полостях часть забортной воды испаряется, поэтому для увеличения объема парового пространства в испарительной секции расстояние между пластинами сделано большим, чем в подогревательной. Из испарителя пароводяная смесь поступает в камеру сепаратора 5, из которой пар после осушения поступает в конденсатор 6, а стекающий вниз рассол удаляется рассольным эжектором 13.

В пластинчатом конденсаторе все паровые каналы включены параллельно: по ним пар, а затем образующийся дистиллят стекают вниз. Так же параллельно в конденсаторе включены и каналы, по которым подводимая и отводимая по трубопроводам 1 охлаждающая забортная вода движется вверх.

Приготовляемый в установке дистиллят, а также воздух удаляются из конденсатора дистиллятно-воздушным эжектором 12.

Для подачи рабочей воды к эжектору и для удаления из цистерны приготовляемого дистиллята служит сдвоенный электроприводной дистиллятный насос 10. Четыре ступени этого насоса используются для подачи рабочей воды из нижней части бачка 11 к эжектору 12, из которого дистиллят вместе с воздухом вновь поступает в бачок 11. Выделяющийся воздух из этого бачка удаляется в атмосферу. Таким образом, часть дистиллята циркулирует по контуру насос – эжектор – бачок, перемешиваясь при этом с дистиллятом, удаляемым из конденсатора. Приготовляемый в установке дистиллят через сливную трубу из бачка 11 поступает к отдельной ступени сдвоенного насоса 10, которым нагнетается в цистерны.

На напорной магистрали Судовые насосы и их эксплуатационные характеристикидистиллятного насоса установлены суммирующий расходомер 9, датчик соленомера 8, клапан для отбора пробы дистиллята и невозвратный клапан. В случае засоления дистиллят автоматически сбрасывается через электромагнитный клапан 7.

В рассольном эжекторе 12 рабочей водой является забортная вода, подаваемая сдвоенным электроприводным насосом 14, таким же, как и дистиллятный насос. Четыре ступени насоса 14 служат для подачи забортной воды к рассольному эжектору 13, отдельная ступень – для удаления за борт смеси забортной воды и рассола, откачиваемой эжектором из камеры сепаратора. Установка скомпонована в виде блока вместе с:

- насосами,

- эжекторами,

- контрольно-измерительной аппаратурой.

Внутренние поверхности корпуса имеют антикоррозионные покрытия. Благодаря применению пластинчатых теплообменных аппаратов установка имеет весьма небольшие размеры:

- высоту 1,5 м;

- ширину 1,05 м;

- и глубину 0,56 м.

Проточные испарительные установки этого типа производительностью более 10 т в сутки не строят, так как в этом случае необходимы соответственно и большие объемы паровых пространств как испарителя, так и конденсатора. Характеристики проточной испарительной установки «Нирекс» следующие:

| Производительность, т/сут | 2,5 |

| Температура вторичного пара, °С | 45 |

| Давление вторичного пара, ата | 0,1 |

| Коэффициент продувания | 4 |

| Содержание хлоридов в приготовляемом дистилляте, мг/л | 8 |

Системы автоматики и защиты предусматривают сброс засоленного дистиллята при содержании в нем хлоридов более 80 мг/л.

На теплоходах морского флота получили распространение также утилизационные вакуумные водоопреснительные установки с камерами испарения бесповерхностного типа с циркуляционным контуром рассола. Наиболее широко распространены установки датской фирмы «Нирекс», установленные на:

- грузовых теплоходах серии «Красноуральск» производительностью 21 т/сут;

- танкерах серии «Леонардо да Винчи» производительностью 12 и 20 т/сут.

Такие же установки фирмы «Сасакура» производительностью по 15 т/сут установлены на теплоходах типа «Омск».

Рассмотрим установку «Нирекс» (характеристики утилизационных установок с камерами испарения бесповерхностного типа с циркуляционным контуром рассола других фирм приведены ниже в табл. 3).

| Таблица 3. Характеристики различных типов испарительных установок | ||||

|---|---|---|---|---|

| Показатели | Наименование установки | |||

| «Нирекс» | «Эксцельсиор-Верке» | «Сасакура» | «Эксцельсиор-Верке» | |

| Производительность, т/сут | 21 | 60 | 15 | 12 |

| Температура насыщенного пара, °С | 36-45 | 36-40 | 39 | 40 |

| Давление насыщенного пара (соответственно температуре), ата | 0,06-0,1 | 0,06-0,075 | 0,071 | 0,075 |

| Температура рассола, поступающего в камеру испарения, °С | 45-50 | 45-50 | Около 46 | Около 44 |

| Температура забортной воды, °С | До 30 | До 30 | До 30 | До 30 |

| Коэффициент продувания рассола | 4 | 4 | 2,2 | 4 |

| Примечание. В установке «Нирекс» расчетным режимом является температура греющей воды 60-65 °С. Нагрев рассола в подогревателе, как и охлаждение дистиллята на охладителе, – на 6-9°, содержание хлоридов в приготовляемом дистилляте 5-30 мг/л; сброс засоленного дистиллята производится обычно при содержании хлоридов 80 мг/л | ||||

Фирма «Нирекс» производит водоопреснительные установки с циркуляцией рассола, способные выдавать от 10 до 60 т/сут пресной воды. В малопроизводительных моделях, как и в проточных установках, используются Судовые теплообменные аппаратыпластинчатые теплообменники. Однако, в более мощных установках, где применение пластинчатых испарителей и конденсаторов неэффективно, они используются для подогрева рассола и охлаждения дистиллята, который затем применяется для охлаждения в конденсаторе смесительного типа. Производительность установок регулируется количеством пластин в теплообменниках, а большинство других компонентов унифицированы.

Принцип действия установки «Нирекс» с камерами испарения бесповерхностного типа с циркуляционным контуром рассола понятен из рассмотрения ее схемы, приведенной на рис. 16.

Для подогрева рассола имеется магистраль 1 греющей воды. Из нижней части камеры испарения 3 циркуляционная секция сдвоенного рассольного насоса 16 принимает рассол и через пластинчатый подогреватель 2 подает подогретый рассол в камеру испарения, в которой около 1 % его испаряется. Неиспарившийся рассол стекает в нижнюю часть камеры, откуда вновь поступает в циркуляционную секцию насоса. Пар из камеры испарения через сепаратор 4 поступает в конденсатор смесительного типа. Часть рассола из камеры испарения стекает в нижнюю часть камеры сепаратора (чем поддерживается уровень в первой), откуда вместе с рассолом, отделившимся от пара в сепараторе, удаляется за борт другой секцией 17 рассольного насоса. Питательная забортная вода, подогретая на 4-6°, подается через ротаметр 15 и клапан 18 во всасывающую магистраль циркуляционного рассольного насоса 16.

Конденсатор обслуживается также сдвоенным дистиллятным насосом 14 и вакуумным эжектором 13, рабочую забортную воду к которому подает эжекторный насос 8 по трубопроводу 7. В смесительном конденсаторе 5 пар конденсируется, соприкасаясь с охлаждающим конденсатом, стекающим струйками через отверстия в днище расположенного вверху бачка. Из сборника охлаждающий дистиллят забирается циркуляционной секцией сдвоенного дистиллятного насоса 14, прокачивается через пластинчатый охладитель 6 и через бачок снова поступает в конденсатор.

Таким образом, охлаждающий дистиллят циркулирует, попеременно охлаждаясь в охладителе (через который прокачивается забортная вода) и нагреваясь в конденсаторе. Дистиллят, образующийся при конденсации пара, смешивается с охлаждающим дистиллятом, стекает через переливную трубу и удаляется откачивающей секцией дистиллятного насоса в цистерны. На напорной магистрали этого насоса установлены суммирующий расходомер 12, датчик соленомера 11 и невозвратный клапан. В случае засоления, обычно при содержании хлоридов более 80 мг/л, дистиллят через электромагнитный клапан 10 автоматически сбрасывается в льяла (одновременно включается сигнализация).

Вакуум создает гидравлический эжектор 13, рабочей средой в котором является забортная вода, подаваемая сдвоенным эжекторным насосом 8. Несколько ступеней этого насоса используется для подачи забортной воды к эжектору и еще одна отдельная ступень служит для увеличения напора водовоздушной смеси, удаляемой из эжектора за борт.

Будет интересно: Судовые водоопреснительные установки, виды и особенности эксплуатации

Опреснение морской воды: при первом пуске установки поддон конденсатора заполняется пресной водой из гидрофорной системы по специальному трубопроводу, не показанному на рис. 16. Подача воды на рассеивающие решетки днища бачка конденсатора обеспечивается насосом 14. Когда начинается образование пресной воды, избыток ее поступает по переливной трубе к отдельной ступени того же насоса. Количество получаемого дистиллята непрерывно контролируется соленомером 11, чтобы не допустить засоления. Необходимый для процесса опреснения вакуум поддерживается эжектором 13, который удаляет воздух из установки через трубопровод 9.

При пуске в действие установки необходимо обеспечить доступ воды в эжектор 13, так как его резиновые подшипники без водяной смазки могут выйти из строя. Циркуляционные насосы 16 и 14 пускаются в ход при вакууме около 70 %. При достижении вакуума около 90 % дно камеры распыливания заполняется забортной водой. При этом клапан 18 регулируется так, чтобы количество поступающей в испаритель воды превышало в 10-15 раз (но не меньше чем в 8 раз) количество испаряющейся воды. При нормальном уровне водомерное стекло на камере испарения должно быть заполнено водой на три четверти.

В начале эксплуатации установки (10-20 мин) получаемый дистиллят сливают за борт, так как он имеет повышенную соленость. Отбором проб воды через пробные краны проверяют качество работы соленомера.

Для вывода из действия установки необходимо:

- прекратить поступление воды от ДВС;

- остановить циркуляционный насос 16 забортной воды;

- после отбора дистиллята остановить циркуляционный насос 14;

- закрыть вентиль на цистерну пресной воды;

- остановить эжекторный насос для прекращения подачи воды на эжектор;

- отключить напряжение к соленомеру;

- прекратить поступление забортной воды в конденсатор.

Установка «Нирекс» отличается компактностью благодаря использованию пластинчатых теплообменников. Например, модель производительностью 21 т/сут имеет размеры примерно 2 м в длину и высоту при ширине 0,83 м. Ещё одним преимуществом пластинчатых теплообменников является простота разборки и очистки. Для контроля работы установки предусмотрены термометры для измерения температур греющей воды, рассола, охлаждающей воды, пара и дистиллята, а также вакуумметры и манометры для измерения давления.

Опыт работы и эксплуатации показал надежность установки «Нирекс» и устойчивость режимов работы. Содержание хлоридов в приготовляемом установкой дистилляте составляет 3-9 мг/л. Удельный расход электроэнергии, как и в других установках с циркуляционным контуром рассола, примерно в 2,5-3 раза больше, чем в установках с испарителями поверхностного типа. Это объясняется наличием циркуляционных насосов (рассольного и охлаждающего дистиллята) сравнительно большей производительности.

В испарительных установках «Нирекс» на танкерах итальянской постройки типа «Леонардо да Винчи» гидравлические эжекторы используются не только для удаления воздуха, но и для продувания рассола. В этих установках в эксплуатации поддерживается несколько более глубокое разрежение, и температура насыщения пара, получаемого при испарении морской воды, может составлять 30-39 °С.

Конструкторским бюро в Гданьске (Польша) разработана агрегатированная вакуумная водоопреснительная установка типа WVII/III (табл. 4) с испарителями поверхностного типа, которая установлена на теплоходах типа «Коношалес» с главными двигателями «Бурмейстер и Вайн» мощностью 5 450 э. л. с.

| Таблица 4. Основные показатели расчетного режима проточной испарительной установки WVII/III | ||||||

|---|---|---|---|---|---|---|

| Производительность, т/сут | 6 | |||||

| Давление вторичного пара, кгс/см2 | 0,03-0,08 | |||||

| Температура вторичного пара, °С | 24-40 | |||||

| Температура греющей воды (начальная), °С | 60-65 | |||||

| Расход забортной воды, т/ч | 40-50 | |||||

| Температура забортной воды (максимальная), °С | 30 | |||||

| Содержание хлоридов в дистилляте (максимальное), мг/л Cl′ | 24 | |||||

Греющая пресная вода из системы охлаждения главного двигателя подводится к греющим элементам испарителя по трубопроводу 11 (рис. 17).

1 – расходомер; 2 – электромагнитный клапан; 3 – соленомер; 4 – отстойник; 5 – дистиллятный насос; 6 – испаритель; 7 – конденсатор; 8 – за борт; 9 – вакуумный насос; 10 – в льяла; 11 – трубопровод греющей воды; 12 – трубопровод забортной воды; 13 – рассольный насос; 14 – цистерны

Забортная вода Ремонт систем трубопроводов и арматуры суднаподается по трубопроводу 12 для охлаждения конденсатора 7. Часть этой воды, пройдя через фильтр-отстойник и расходомер, используется для питания испарителя. Для удаления воздуха и поддержания вакуума служит электроприводной вакуумный насос 9, который также охлаждается забортной водой, прошедшей через фильтр-отстойник. На напорной линии этого насоса установлен обратный клапан, через который водовоздушная смесь удаляется за борт или в льяла. Рассол из испарителя откачивается электроприводным рассольным насосом 13; на его напорной линии установлен клапан для отбора проб рассола и обратный клапан для удаления рассола за борт.

Дистиллят, полученный в конденсаторе 7, откачивается электронасосом 5 и направляется в цистерны через расходомер. На пути дистиллята установлен отстойник, солемер 3 для контроля качества, обратный клапан и кран для отбора проб. При превышении допустимого уровня солей, электромагнитный клапан 2 автоматически открывается, и загрязненный дистиллят возвращается в испаритель. Греющая батарея испарителя установлена вертикально во внутреннем корпусе и состоит из латунных трубок, закрепленных в трубных досках. Верхняя трубная доска является плавающей, что позволяет трубкам свободно расширяться. Греющая вода подается через нижний патрубок 11, последовательно проходит через каналы, образованные перегородками в межтрубном пространстве, и отводится через верхний патрубок.

Питательная забортная вода подводится снизу, протекает последовательно через расположенные в средней части пучка трубки подогревательной секции греющей батареи, затем поступает в расположенную внизу камеру, из которой подогретая забортная вода вновь поднимается вверх по пучку испарительной секции, состоящему из 31 трубки. Небольшая часть воды при этом испаряется. Образовавшаяся пароводяная смесь через каналы в распределительной плите (верхней трубной доске) поступает в пучок второй испарительной секции, состоящей из 48 трубок, в которой продолжается испарение морской воды.

Всего в обеих испарительных секциях испаряется четвертая часть поступившей забортной воды, иначе говоря, испаритель работает с коэффициентом продувания, равным трем. Рассол из трубок второй испарительной секции стекает в нижнюю часть испарителя, откуда удаляется. Образовавшийся пар отводится в сухопарник – пространство между наружным и внутренним корпусами испарителя. Для осушения вторичного пара в сухопарнике установлены кольцевые сепараторы отбойного типа. Из верхней части сухопарника осушенный пар поступает в конденсатор, встроенный в корпус агрегатированной установки.

К утилизационным вакуумным установкам с камерами испарения бесповерхностного типа с циркуляционным контуром рассола относятся установки фирмы «ФЭБ Эксцельсиор-Верке», установленные:

- на судах серии «Выборг» производительностью 12 т/сут (см. табл. 3 выше);

- на пассажирских теплоходах серии «Александр Пушкин» производительностью по 60 т/сут (каждая из двух установленных) и на других судах.

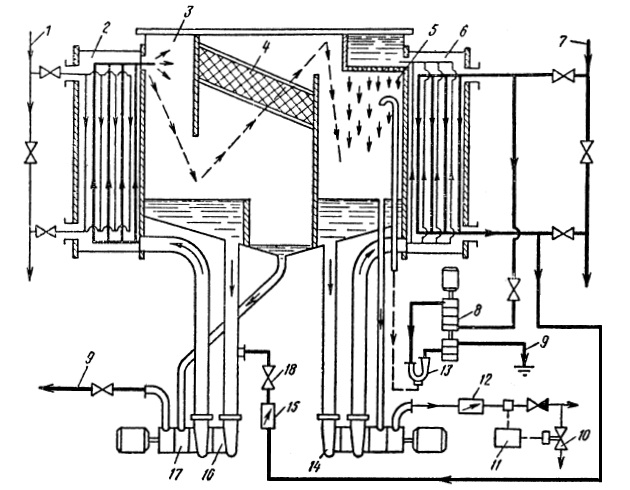

Установка «ФЭБ Эксцельсиор-Верке» (рис. 18) производительностью 12 т/сут включает подогреватель рассола 10, камеру испарения 5, конденсатор 4 и обслуживается электроприводным циркуляционным рассольным насосом 16, дистиллятным насосом 1 и вакуумным насосом 7.

1 – дистиллятный насос; 2 – забортная вода; 3 – ротаметр; 4 – конденсатор; 5 – камера испарения; 6 – в льяла; 7 – вакуумный насос; 8 – трубопровод от гидрофора; 9 – бачок-воздухоохладитель; 10 – подогреватель рассола; 11 – греющая вода; 12 – фильтр; 13 – в цистерну котельной воды; 14 – в цистерну охлаждающей воды двигателей; 15 – за борт; 16 – циркуляционный рассольный насос; 17 – электромагнитные клапаны

Рассол из камеры испарения циркуляционным насосом 16 подается в подогреватель 10, греющей средой в котором является пресная вода, поступающая из системы охлаждения главного двигателя. Из подогревателя рассол поступает в камеру испарения, где поддерживается давление около 0,075 кгс/см2. Этому давлению соответствует температура насыщения 40 °С, поэтому небольшая часть (менее 1 %) рассола, поступающего в камеру при температуре около 45 °С, испаряется. Весь остальной рассол вновь поступает к циркуляционному насосу и через подогреватель подается в камеру испарения.

Продувание рассола производится за борт из напорной магистрали рассольного насоса. Питание забортной водой осуществляется через регулятор уровня в камере испарения во всасывающую магистраль рассольного насоса. Для контроля количества подаваемой питательной воды служит ротаметр 3. Забортная вода на охлаждение конденсатора 4, так же как и на питание, поступает из системы охлаждения главного двигателя. Для поддержания разрежения в конденсаторе и камере испарения служит электроприводной вакуумный насос 7. Для охлаждения и уплотнения к вакуумному насосу может поступать пресная вода из бачка-воздухоохладителя 9, в который затем эта вода возвращается вместе с удаляемым из конденсатора воздухом. Для охлаждения пресной воды в бачке 9 смонтированы змеевики, к которым может подаваться забортная вода.

Рекомендуется к прочтению: Примеры расчета опреснительных установок на судне

На теплоходах «Великие Луки», «Вереж» и некоторых других судах серии «Выборг» усовершенствована схема испарительной установки. Добавлены трубопроводы для забортной воды и автоматический сброс засоленного дистиллята. Дистиллят подается насосом через солемер и расходомер в цистерну котельной воды.

На теплоходе «Вереж» дополнительно предусмотрен отвод дистиллята в цистерну охлаждения двигателя и в цистерны мытьевой воды через отдельные расходомеры и фильтр. Установлены водомерные стекла, термометры и манометры для контроля параметров работы установки. Добавлена рециркуляция дистиллята.

Для осушения всех аппаратов и трубопроводов предусмотрены спускные клапаны. Испытания испарительной установки на теплоходе «Вязьма» показали, что при производительности ее 6,5-8,5 т/сут содержание хлоридов в приготовляемом дистилляте составляло 9-12 мг/л Cl′.

Принципиальная схема и устройство испарительных установок на судах серии «Иван Франко» аналогичны рассмотренным. Установки также состоят из:

- камеры испарения;

- подогревателя рассола;

- конденсатора и обслуживаются электроприводными насосами: дистиллятным вакуумным и циркуляционным рассольным.

Охлаждение и уплотнение вакуумного насоса в этих установках предусмотрены забортной водой.

В табл. 3 выше приведены показатели расчетного режима испарительных установок типа «Нирекс» и других аналогичных по принципу действия водоопреснительных установок, находящихся в эксплуатации на морских судах российского флота.