Любое судно, предназначенное для добычи рыбы и морского зверя, оборудуется специальными механизмами, позволяющими спускать с борта судна орудия лова и поднимать их на борт. Промысловые устройства, устанавливаемые на борту судна, выбираются в зависимости от характера промысла или вида лова, для которого предназначено судно.

В свою очередь вид лова определяется биологическими особенностями рыбы, ее поведением и распространением в толще морской воды, концентрацией по площадям, рельефом морского дна и т. д. Основными видами лова при морском промысле являются:

- траловый,

- кошельковый,

- дрифтерный,

- электросветовой.

Если судно предназначено для тралового лова рыбы, то на нем устанавливаются только Электрические траловые лебёдки на промысловых судахтраловые лебедки с системой роликов и направляющих, расположенных определенным образом на рабочей палубе судна. Такое судно может вести траловый лов донных рыб (треска, камбала, морской окунь, палтус, пикша, сайда) при буксировке трала по грунту и пелагических рыб (сельдь, сардина) при буксировке трала в толще воды на определенной глубине.

К этому типу промысловых судов относятся все большие морозильные траулеры (БМРТ типа «Маяковский», «Пушкин», «Лесков», «Атлантик»).

Паровые траулеры, оборудованные по бортовой схеме траления, могут вести только донное траление, так как мощности их главных силовых установок не хватает для обеспечения повышенной тяги и скорости, требуемых при пелагическом тралении.

На комбинированных судах, которые приспособлены, например, для двух различных видов промысла, соответственно, промысловые устройства и механизмы устанавливаются в двойном комплекте.

Траулер-сейнер – пример комбинированного промыслового судна, которое может вести как траловый, так и кошельковый лов рыбы. На таком судне устанавливаются траловое устройство и специальные лебедки с силовым блоком для выборки кошельковый невод.

Примером комбинированного добывающего судна является также средний рыболовный траулер (СРТ), используемый как для тралового лова донных рыб, так и для дрифтерного лова сельди плавными сетями.

На СРТ, кроме тралового оборудования, монтируются дрифтерный шпиль и сетевыборочная машина. В некоторых случаях комбинированные суда поступают с верфей с одним основным комплектом промыслового оборудования, но на них предусматриваются:

- площади,

- фундаменты,

- подвод электроэнергии,

дающие в случае необходимости возможность быстрого монтажа другого комплекта промыслового оборудования. В современном рыбопромысловом флоте применяются разнообразные по своему назначению и конструктивному выполнению промысловые устройства.

Траловые лебедки

В данном пункте рассмотрим устройство и принцип действия рыболовного оборудования. Траловая лебедка предназначена для спуска трала за борт и подъема его вместе с уловом на палубу добывающего судна. Рыболовный трал представляет собой прочную мешкообразную сеть, которую на двух стальных тросах (ваерах) буксируют за судном по дну или в толще воды, при этом в сеть попадают встречные рыбы.

При лове донных рыб трал буксируют по грунту со скоростью 3-5 узлов, а при промысле пелагических рыб трал стремятся буксировать с максимально возможной скоростью.

Большинство применяемых траловых лебедок имеет два основных, насаживаемых свободно на один вал ваерных барабана большой канатоемкости (до 4 000 м), снабженных ваероукладчиками.

Что такое ваероукладчик?

Ваероукладчик – это устройство, предназначенное для равномерной укладки ваеров (тросов) по всей длине барабана траловой лебедки.

Применяют однобарабанные, так называемые раздельные траловые лебедки, обслуживающие только один ваер и приводимые в действие раздельными двигателями.

Применение раздельных траловых лебедок несколько сокращает промысловый цикл спуска и подъема трала, но оборудование получается более сложным и дорогостоящим.

При переходе на глубинный траловый лов рыбы (до 1 000 м) для сокращения цикла спуск-подъем возникла необходимость резкого увеличения скоростей траловых лебедок. Современные траловые лебедки имеют скорость травления ваеров не менее 150 м/мин, а скорость выборки – не менее 100 м/мин. Поскольку тяговое усилие на лебедках при этом также должно возрастать, то резко возрастает и мощность приводных двигателей – до 400-500 кВт.

На современных Промысловые добывающие и перерабатывающие судапромысловых судах распространены следующие промысловые устройства:

- паровые,

- электрические,

- гидравлические траловые лебедки.

Самой простой по конструкции и дешевой в эксплуатации является паровая лебедка, однако в связи с сокращением строительства паровых траулеров паровые лебедки уступают место другим видам лебедок.

Наибольшее распространение получили электрические траловые лебедки на постоянном токе, хотя они имеют сравнительно сложную, громоздкую и дорогую электросхему управления. Электросхема управления траловых лебедок еще более усложнилась в связи с применением на судах переменного тока, что привело к необходимости устанавливать преобразователи большой мощности.

Гидравлические лебедки имеют элементарно простую электросхему, состоящую из электромотора переменного тока с постоянными оборотами и неизменным направлением вращения и обычного пускателя и характеризуются удобным и простым маневрированием путем изменения направления и количества масла, поступающего в гидромотор.

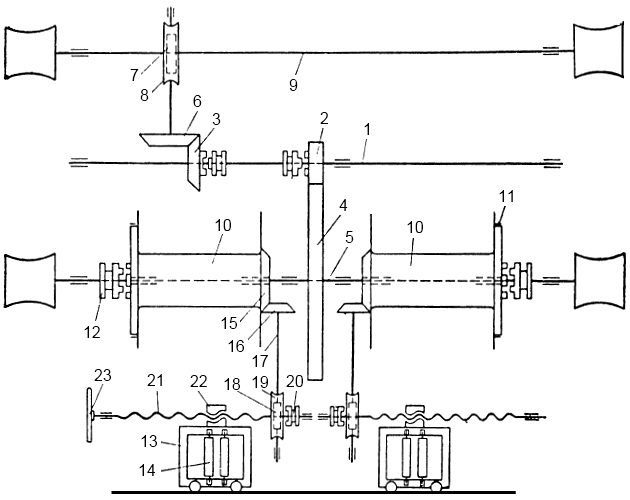

На рис. 1 показана кинематическая схема паровой траловой лебедки с механической укладкой ваеров.

Двухцилиндровая паровая машина, работающая с небольшим расширением пара (10-15 %) и реверсируемая кулисой, приводит во вращение машинный вал 7, на котором при помощи кулачковых муфт закрепляются цилиндрическая 2 и коническая 3 шестерни.

С машинного вала через шестерню 3, находящуюся в зацеплении с большой цилиндрической шестерней 4, вращение передается грузовому валу 5, а через конические шестерни 3, 6 и червячную пару 7, 8 приводится в движение промежуточный вал 9, который имеет на концах турачки и служит для вспомогательных грузоподъемных операций при работе с тралом.

На грузовом валу свободно насажены ваерные барабаны 10, снабженные ленточными тормозами 11 и кулачковыми муфтами 12. При помощи этих муфт барабаны закрепляются на валу в нужный момент.

Опорные втулки ваерных барабанов, изготовляемые из бронзы или антифрикционного чугуна, в процессе работы надо систематически смазывать. Смесь тавота с цилиндровым маслом заливается внутрь барабана через предусмотренную для этой цели пробку.

Грузовые валы траловых лебедок просверливаются насквозь и имеют на торцах нажимные масленки, при помощи которых втулки барабанов дополнительно смазываются тавотом. Каждый ваерный барабан снабжается независимой ваерной кареткой 13, которая совершает возвратно-поступательное движение перед барабаном, перемещаясь на роликах по направляющему рельсу, прикрепленному к палубе. В раме каретки закреплены подшипники двух вертикальных роликов 14, между которыми пропускается ваер, идущий на барабан.

Механическое перемещение каретки осуществляется от соответствующего ваерного барабана через пару конических шестерен 15, 16, горизонтальный валик 17 и червячную пару 18, 19. Червячное колесо 19 при помощи кулачковой муфты 20 закрепляется на валике 21, на котором имеются ленточные резьбы левого и правого вращения, накладывающиеся одна на другую.

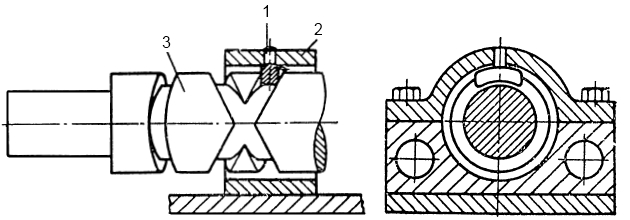

Не доходя до концов валика, резьбы по определенному радиусу плавно переходят одна в другую (рис. 2).

1 – поворотный сухарь; 2 – обойма; 3 – валик

Валик обхватывается обоймой, прикрепленной к каретке и имеющей внутриповодковый поворотный сухарь, входящий в нитку резьбы.

Вращение ваерного барабана через конические шестерни и червячную пару передается нарезному валику (см. рис. 1), который действует витком своей резьбы на сухарь, перемещая его поступательно в направлении своей оси. Так как свободно поворачивающаяся ось сухаря вставлена в обойму 22, то ваерная каретка тоже получит перемещение. К моменту, когда ваер подойдет к реборде барабана, сухарь окажется на переходном закруглении резьб и при дальнейшем вращении валика перейдет на резьбу другого направления. В результате сухарь, а, следовательно, и каретка получат обратное перемещение без изменения направления вращения валика.

На случай поломки приводных шестерен предусмотрены съемные маховички 23, вращая которые можно вручную перемещать ваерные каретки. Кулачковые муфты 20 при этом должны быть выключены. При подъеме трала кулачковые муфты 12 включены и ваерные барабаны вращаются вместе с грузовым валом, а при спуске трала эти муфты выключены, и барабаны свободно вращаются на валу под действием натяжения ваеров.

На пост Эксплуатация траловых и грузовых лебедок, уход за нимиуправления лебедкой вынесены:

- рычаги переключения муфт машинного вала;

- рычаги муфт ваерных барабанов;

- ручка кулисы;

- маховички барабанных ленточных тормозов;

- регулирующий паровой вентиль.

Перед тем, как пустить лебедку, необходимо продавить все масленки, установленные на лебедке, убедиться в наличии достаточного количества масла для смазки ваерных барабанов и затем прогреть паровую машину.

В случае нарушения парораспределения установка его ведется в следующем порядке:

1 при переднем положении кулисы один из поршней ставят в верхнее крайнее положение и замеряют открытие паровпускного окна в верхнюю полость (зазор предварения впуска пара в верхнюю полость);

2 перемещают поршень в нижнее крайнее положение и замеряют открытие паровпускного окна в нижнюю полость;

3 полученные зазоры суммируют и, взяв 1/3 от суммарного зазора, получают необходимый зазор предварения впуска в верхнюю полость; принимая во внимание косвенное влияние шатуна, и уменьшение рабочего объема нижней полости за счет штока, зазор предварения впуска в нижнюю полость принимают равным 2/3 от суммарного зазора;

4 установку необходимых зазоров предварения впуска осуществляют путем замены прокладок под пяткой эксцентриковой тяги переднего хода;

5 перебросив кулису на задний ход, проводят аналогичную регулировку для заднего хода паровой машины.

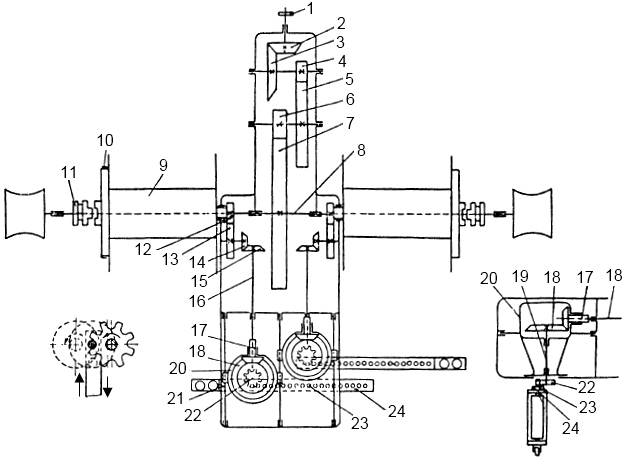

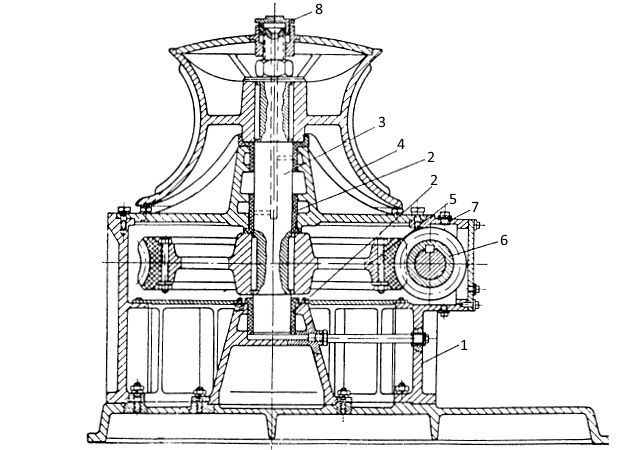

На рис. 3 показана развернутая кинематическая схема электрической траловой лебедки с механической укладкой ваеров.

Эта лебедка установлена на океанских траулерах-теплоходах типа «Россия». Она приводится в действие электродвигателем мощностью 100 кВт. Двигатель находится в закрытом помещении, поэтому может быть негерметичного типа.

Вращение электродвигателя через эластичную муфту 1 и редуктор, состоящий из конических шестерен 2, 3 и цилиндрических шестерен 4, 5, 6, 7, передается грузовому валу 8.

На грузовом валу свободно насажены ваерные барабаны 9, снабженные ленточными тормозами 10 и кулачковыми муфтами 11. Для каждого барабана предусматривается индивидуальная ваерная каретка, двигающаяся возвратно-поступательно перед барабаном на направляющих рельсах. Привод к ней осуществляется от соответствующего ваерного барабана через пару цилиндрических и две пары конических шестерен.

На грузовой вал свободно насажена цилиндрическая ведущая шестерня 12, скрепленная с ваерным барабаном при помощи шпонки и передающая вращение последнего через цилиндрическую шестерню 13 и конические шестерни 14, 15 горизонтальному валику 16.

Рекомендуется к прочтению: Техническая характеристика паровых траловых лебедок

На переднем конце валика 16 на шлицах насажена коническая шестерня 17, входящая в зацепление с конической шестерней 18, закрепленной на верхнем конце вертикального валика 19. Шестерни 17, 18 и вертикальный валик 19 смонтированы в специальном корпусе 20, который, опираясь на направляющие штанги 21, может поступательно перемещаться в направлении оси горизонтального валика 16. На нижнем конце вертикального валика 19, выходящем из корпуса, закреплена ведущая звездочка 22. Зубья звездочки входят в зацепление с вертикальными штырями 23, запрессованными в планку 24, прикрепленную к ваерной каретке.

Получив вращение и действуя своими зубьями на штыри, звездочка 22 сообщает поступательное движение определенного направления ваерной каретке. К моменту подхода ваера к реборде барабана звездочка 22 находится в зацеплении с крайним штырем, а часть валика 19, лежащая ниже звездочки, заходит в направляющий полукруг, прикрепленный на конце штыревой планки.

Продолжая вращаться и действуя на крайний штырь, звездочка одновременно приближается к линии штырей в результате обкатывания вокруг штыря и нажима направляющего полукруга на нижний конец валика 19. Когда ось звездочки станет на линию штырей, перемещение каретки прекратится, звездочка, продолжая обкатываться, переходит на другую сторону штырей и при том же самом направлении вращения сообщает обратное перемещение каретке. Переход звездочки 22 с одной стороны штырей на другую сопровождается поступательным перемещением корпуса 20 по направлению валика 16, по шлицам которого в этот момент скользит коническая шестерня 17.

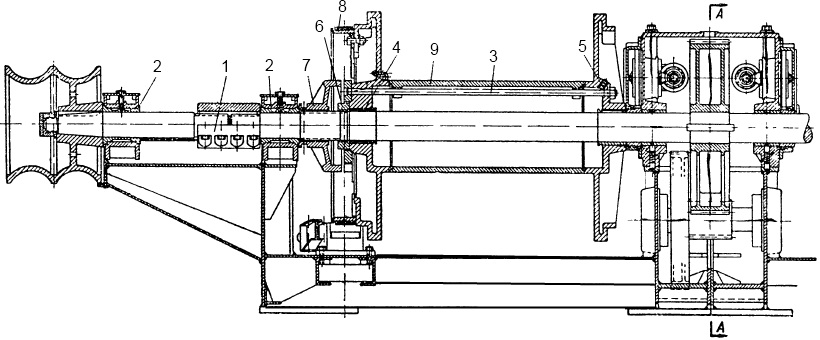

На рис. 4 показан продольный разрез по грузовому валу электрической траловой лебедки.

Грузовой вал выполняется составным. Средняя часть его лежит на четырех опорных подшипниках. Консоли поддерживаются выносными подшипниками. Соединение концевых частей со средней частью вала осуществляется при помощи глухих свертных муфт 1.

Крайние подшипники имеют разъемный бронзовый вкладыш 2, который в зимнее время смазывают тавотом при помощи масленки, ввертываемой в крышку. В летнее время для смазки можно применять цилиндровое масло, которое заливают в предусмотренную для этой цели капельную масленку. Центральные подшипники грузового вала смазывают маслом, попадающим к их вкладышам из коробки редуктора.

Реборды ваерных барабанов 9, выполняемые отдельно, соединяются с центральной частью барабана при помощи стяжных болтов 3, проходящих внутри барабана. Втулки 4 ваерных барабанов у этих лебедок изнашиваются незначительно, так как спуск трала ведется при работающем двигателе, т. е. при закрепленных барабанах. Но, так как в процессе работы может возникнуть необходимость в отключении барабанов (выравнивание ваеров, незначительное травление их и т. д.), они насаживаются на вал свободно, а втулки их смазываются путем заливки масла в барабан через пробку 5.

Ваерный барабан удерживается от осевого перемещения стопорным кольцом 6, насаженным на резьбу вала. Кулачковые муфты 7 (на рис. 3 деталь 11), закрепляющие ваерные барабаны, насажены на шлицах, имеющихся на валу, и перемещаются переводными рычагами.

К реборде барабана крепится на болтах сварной обод 8, охватываемый лентой ферродо, прикрепленной к стальной тормозной ленте.

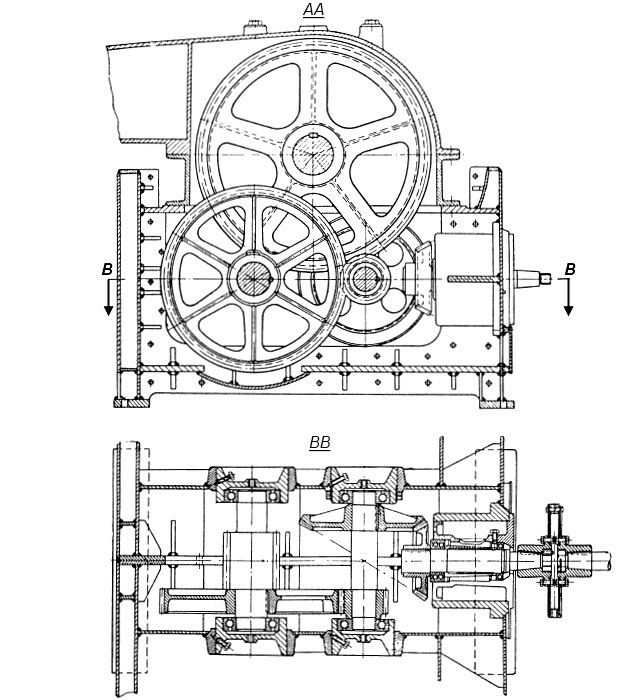

На рис. 5 показан редуктор электрической траловой лебедки [разрезы по плоскостям АА (см. рис. 4) и ВВ].

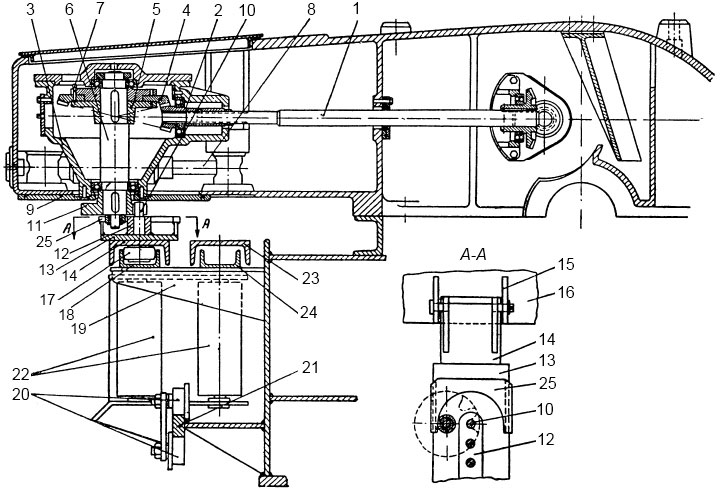

Конструктивное выполнение привода к ваерной каретке показано на рис. 6.

Горизонтальный валик 1 Позиции 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 11, 12 (см. рис. 6) на рис. 4 соответственно 16, 17, 20, 18, 19, 21, 23, 22, 24.x (на рис. 3 деталь 16), получающий вращение от ваерного барабана, имеет на конце удлиненные шлицы, на которые насажена коническая шестерня 2, лишенная осевого перемещения по отношению к корпусу 3. Шестерня 4 соединяется с дисками 5, закрепленными на валике 6 при помощи латунного штифта 7, являющегося предохранительным звеном. При увеличении нагрузки на передачу штифт срезается. К нижней части корпуса 3, опирающегося на направляющие штанги 8, крепится плита 9, которая перемещается вместе с ним по обработанной поверхности наружного корпуса. Для предотвращения утечки масла из корпуса плита снабжается фетровым уплотнением.

Вертикальные штыри 10, в зацепление с которыми входит звездочка 11, запрессованы в планку 12, приваренную к полосе 13. Последняя прикрепляется на болтах к швеллеру 14, с которым при помощи соединительного штыря связаны вертикальные стойки 15, приваренные к верхней плите рамы 16 ваерной каретки.

В швеллере 14 установлены вертикально оси двух верхних направляющих роликов 17, катающихся по швеллеру 18, прикрепленному на болтах к выносным кронштейнам 19. К нижней плите рамы каретки крепятся две пары нижних направляющих роликов 20, катающихся по неподвижному рельсу 21. В верхней и нижней плитах каретки смонтированы шариковые подшипники ваерных роликов 22, между которыми пропускается ваер, идущий на барабан. Швеллеры 23 и 24 служат для перемещения ваерной каретки второго барабана.

Сечение А-А представляет собой вид сверху на переходной направляющий полукруг 25 и ваерную каретку, находящуюся в крайнем положении.

Вид сверху на электрическую траловую лебедку показан на рис. 7.

На пост управления лебедкой выносятся маховички 1 ленточных тормозов, рычаги 2 переключения муфт ваерных барабанов и ручки 3 управления контроллером двигателя. Поворот ручки 3 через передачу, смонтированную в коробке 4, и валик 5 передается барабану контроллера, установленного вместе с электродвигателем в закрытом помещении.

Вращение от электродвигателя через вал 6 передается редуктору, который смонтирован в закрытом корпусе 7. Механизм передачи к ваерным кареткам помещен в корпусе 8. Штыревые планки ваерных кареток закрыты предохранительными кожухами 9. Закрытое выполнение передач обеспечивает безопасную эксплуатацию лебедки и создает благоприятные условия для работы ее основных узлов.

Несмотря на тяжелые режимы работы и сложное конструктивное выполнение, рассмотренная лебедка достаточно надежна.

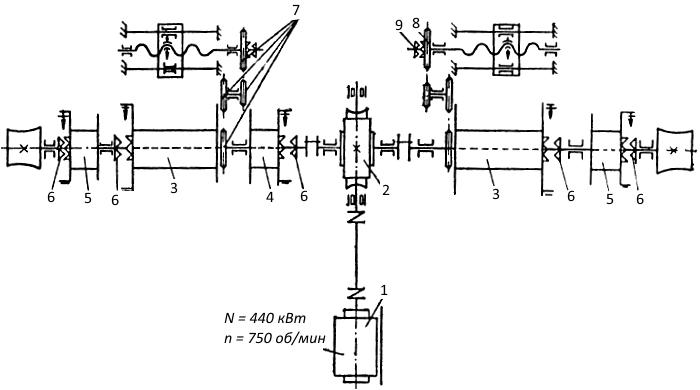

На рис. 8 приведена развернутая кинематическая схема электрической траловой лебедки, установленной на рефрижераторных траулерах типа «Пушкин» (ввиду симметричного конструктивного выполнения на рисунке представлена схема половины лебедки).

Электрические лебедки приводятся в действие брызгозащищенным электродвигателем постоянного тока мощностью 133 кВт при 550 об/мин.

Электродвигатель через муфту предельной нагрузки связан с трехзаходным червяком, 1, сцепляющимся с червячным колесом 2, закрепленным на ваерном валу 3. Передаточное отношение червячного редуктора составляет 3:55.

На ваерный вал свободно насажены два ваерных барабана 4, снабженных для закрепления кулачковыми муфтами 6. Каждый барабан имеет ленточные тормоза 5 с деревянными колодками, которые при работе охлаждаются водой. Вращение от ваерного вала через цилиндрические шестерни 7, 8 передается промежуточному валу 9.

Шестерня 8 сидит на промежуточном валу свободно и имеет для закрепления кулачковую муфту 10.

Каждый ваерный барабан имеет индивидуальную ваерную каретку, получающую перемещение от своего барабана. На ступице барабана закреплена звездочка 11, связанная цепью Галля с звездочкой 12, которая закреплена на одном валике с конической шестерней 13, входящей в одновременное зацепление с двумя одинаковыми коническими шестернями 14, холосто сидящими на своем валике.

На валик между шестернями 14 насажена на скользящей шпонке двусторонняя конусная муфта 15, при помощи которой может быть закреплена та или другая из шестерен 14. Перемещение муфты 15 осуществляется за счет поочередного действия электромагнитов 16, включенных в судовую сеть напряжением 220 В. Вал шестерен 14 через цилиндрические шестерни 17, 18, 19, 20 связан с валиком 21, на конце которого закреплена реечная шестерня 22, сцепляющаяся с рейкой 23, жестко соединенной с ваерной кареткой 24.

Ваерная каретка перемещается перед барабаном на горизонтальных и вертикальных роликах по направляющим рельсам. Кулачковые муфты 25, 26 служат для закрепления в нужный момент шестерен 19, 20, а пальцевая муфта 27 предназначена для соединения шестерен 28 с цепной звездочкой 29 ручного привода ваероукладчика. Допустим, что в какой-то момент режима работы траловой лебедки при выбирании ваеров под током находится верхний электромагнит 16 ваероукладчика, обеспечивающий включение нижней конической шестерни 14, тогда при вращении барабанов через цепную, зубчатую и реечную передачи каретка получает перемещение в определенном направлении.

Подходя к крайнему положению, каретка действует на конечный переключатель тока в электромагнитах, вследствие чего ток в верхнем электромагните пропадает, а в нижнем возникает. Конусная муфта 15 перемещается вверх и закрепляет на валике верхнюю коническую шестерню 14, при этом вся система шестерен, за исключением шестерни 13, приобретает обратное вращение, а ваерная каретка получает движение противоположного направления. При работе на механическом приводе ваерных кареток кулачковые муфты 25, 26 должны быть включены, а пальцевая муфта 27 должна быть выключена.

При перемещении ваерной каретки вручную с помощью маховика 30 пальцевую муфту 27 необходимо включить, а муфту 25 выключить.

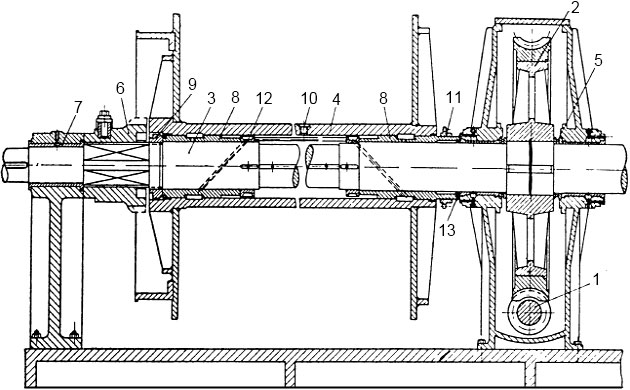

На рис. 9 показан продольный разрез лебедки по ваерному валу.

Вал 3 лежит на четырех опорных подшипниках с разъемными бронзовыми вкладышами 7, смазываемыми при помощи прессовых масленок. Червячная шестерня 2, закрепленная в середине вала, имеет насадной бронзовый венец, сцепляющийся с червяком 1. Во избежание осевых сдвигов вала по обеим сторонам червячной шестерни установлены упорные подшипники 5. Сварной ваерный барабан 4 имеет запрессованные бронзовые втулки 8, которые по скользящей посадке с зазором 0,15-0,18 мм насаживаются на вал. От осевого перемещения барабан удерживается стопорным кольцом 9. Включение барабанов осуществляется кулачными муфтами 6. Звездочка 11 служит для привода ваероукладчика. Внутрь барабана через пробку 10 заливают масло, которое и служит для смазки втулок при вращении барабанов относительно вала.

Для более эффективной смазки втулок на валу закрепляют маслособирательные кольца 12; при вращении барабанов относительно неподвижного вала масло из полости барабана попадает в круговую канавку на кольце и оттуда по сверлению в валу поступает к поверхности втулки. Для предупреждения утечек масла из барабанов предусмотрены уплотнительные кольца 13. Перед работой лебедки необходимо в картер червячного редуктора залить около 50 л масла, заполнить и прожать все существующие масленки на лебедке.

Для смазки червячной пары применяют масло вязкостью 20 °Е при 50 °С, не образующие эмульсии с водой. В каждый барабан заливают около 12 л масляной смеси, состоящей из 1 части цилиндрового масла и 4 частей машинного.

Читайте также: Судовые гидравлические траловые лебедки

Предохранительная муфта должна быть отрегулирована на передачу 2,2-кратного нормального вращающего момента.

Перед травлением ваеров, когда трал находится уже за кормой и держится на ленточных тормозах, необходимо выключить кулачковые муфты барабанов и открыть воду на охлаждение тормозов. Травление ваеров должно производиться при слегка отданных тормозах с возможностью мгновенного торможения. Травить ваера при включенных муфтах запрещается (это не предусмотрено электрической схемой лебедки).

Во время буксировки трала кулачковые муфты должны быть также выключены. При травлении ваеров во время спуска трала механические ваероукладчики должны быть отключены за счет расцепления муфты 26 (см. рис. 8). Опыт эксплуатации этих лебедок показал, что слабым звеном их конструкции является электромеханический ваероукладчик, так как в процессе работы происходит замасливание и замыкание электромагнитов, и проскальзывание двусторонней муфты.

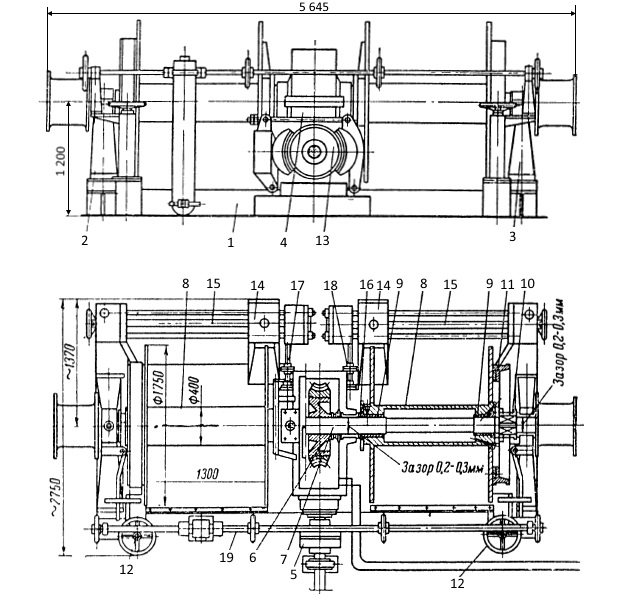

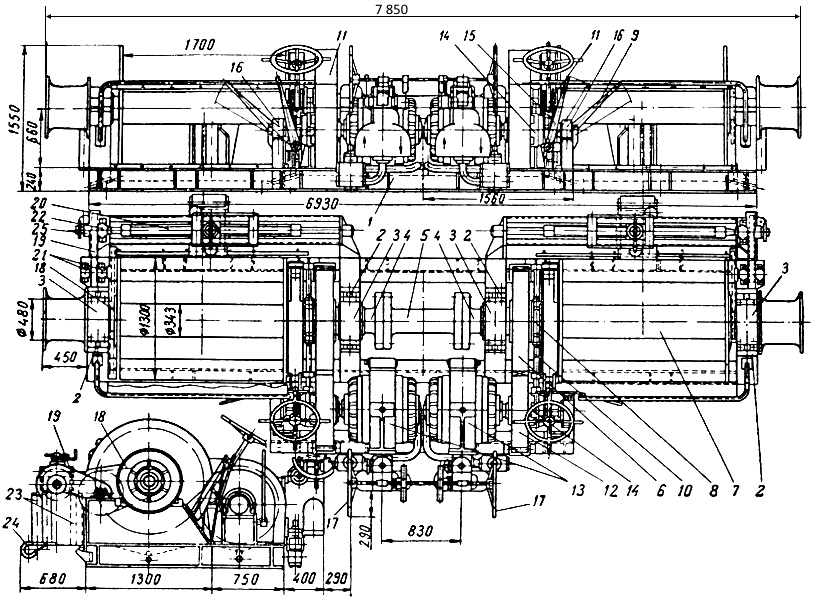

На рис. 10 показана электрическая траловая лебедка, применяемая на больших морозильных траулерах типа «Мир».

Лебедка приводится в действие электромотором постоянного тока мощностью 220 кВт, обеспечивающим суммарную тягу на обоих ваерах 12 тс ≈ 120 кН при скорости выбирания 72 м/мин.

Электрическая схема лебедки выполнена по системе генератор-двигатель, которая обеспечивает возможность плавной регулировки скорости от нулевых до максимальных значений.

Лебедка имеет сварную фундаментную плиту 1, к которой на болтах крепятся боковые станины 2, 3 и корпус 4 червячного редуктора, имеющий разъем по оси ваерного вала. В плоскости разъема редуктора устанавливаются два средних подшипника скольжения, а в станинах – два боковых подшипника ваерного вала.

Вал электромотора через муфту 5 связан с червяком, находящимся в зацеплении с червячным колесом 6, которое закреплено на ваерном валу 7.

Ваерные барабаны 8 канатоемкостью по 4 000 м каждый с запрессованными бронзовыми втулками 9 сидят свободно (с зазором 0,2-0,3 мм) на ваерном валу и могут закрепляться в нужный момент при помощи кулачковых муфт 10. Для перемещения кулачковых муфт предусмотрены рычаги с фиксаторами крайних положений.

К реборде барабана на шпильках крепится тормозной обод 11, охватываемый стальной лентой с накладкой из ферродо, приклепанной к стальной ленте. Ленточные тормоза затягиваются маховичками 12. Вал электромотора снабжен электромагнитным тормозом 13, действующим на тормозной диск электромотора. Этот тормоз служит для мгновенного гашения инерции якоря электродвигателя.

Каждый ваерный барабан снабжен индивидуальным ваероукладчиком 14 винтового типа. Ходовой винт 15 ваероукладчика приводится от соответствующего ваерного барабана, на котором закрепляется ведущая шестерня 16. От шестерни 16 через вторую шестерню и пару конических шестерен (на рисунке не показаны) вращение передается валику 17. На конце валика 17 имеется червяк, сцепляющийся с червячной шестерней, закрепляемой при помощи муфты на ходовом винте ваероукладчика. В приводе к ваероукладчику имеется предохранительное звено в виде латунного штифта, вставляемого в муфту 18, который срезается при попадании посторонних предметов под каретку ваероукладчика и предохраняет, таким образом ваероукладчик и его привод от серьезных поломок.

Картер червячного редуктора снабжен циркуляционной Системы охлаждения пресной и забортной водой на морских судахсистемой смазки, для обеспечения которой предусматриваются:

- специальный масляный насос;

- маслохолодильник;

- фильтры;

- термометры.

Управление траловой лебедкой осуществляется валиком 19, связанным через цепную передачу с командоконтроллером.

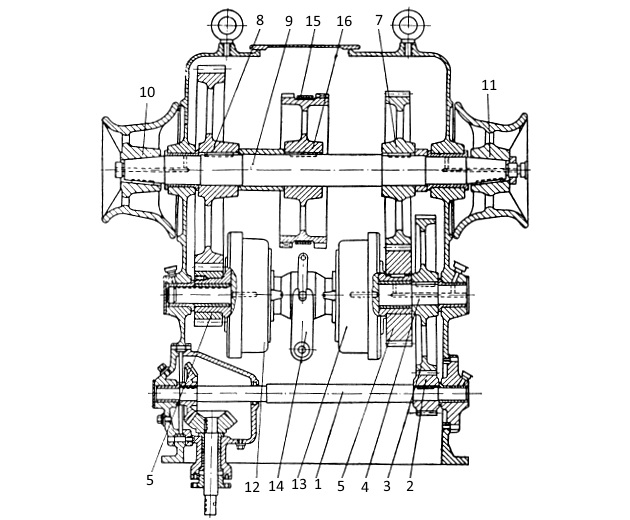

На рис. 11 показано устройство муфты, предохраняющей весь привод траловой лебедки от перегрузки при резком возрастании натяжения на ваерах.

Барабан 1, являющийся одновременно тормозным ободом электромагнитного тормоза, закреплен на валу электромотора. Через пальцы 2, снабженные эластичными втулками 3, к барабану прикрепляется ведущий диск 4, с которым при помощи шлицевого соединения связана половина фрикционных шайб 5.

Вторая половина фрикционных шайб 6 соединена с ведомым диском 7, закрепленным на валу червячного вала. Фрикционные шайбы прижимаются друг к другу шестью пружинами 8, нажатие которых может регулироваться вращением нарезных втулок 9. Нажатие пружин отрегулировано так, что при возрастании крутящего момента более чем на 1,6 от его номинального значения фрикционные шайбы начнут проскальзывать.

Кроме перегрузочной муфты, электромотор имеет тепловую защиту от перегрева в виде теплового реле, которое при повышении его температуры останавливает лебедку.

Для аварийной остановки траловой лебедки у поста управления и на кормовом промысловом мостике предусмотрены аварийные выключатели.

Рекомендуется вытравливать ваера с помощью электродвигателя при включенных ваерных барабанах когда осуществляется эксплуатация оборудования траловой лебедки.

Такой метод травления обеспечивает сравнительно высокую скорость (около 150 м/мин) и имеет следующие преимущества:

- ваера равномерно сматываются с обоих барабанов, что исключает перекос трала;

- срок службы втулок ваерных барабанов резко возрастает;

- срок службы ленточных тормозов удлиняется.

Однако конструкция лебедки допускает травление ваеров и на ленточных тормозах при отключенных ваерных барабанах.

Особенностью конструкции описанной траловой лебедки является возможность регулировки осевого зазора ваерных барабанов без подъема ваерного вала и снятия барабанов.

В процессе эксплуатации траловой лебедки необходимо:

- регулярно проворачивать все штауферные масленки и производить шприцевание точек ниппельной смазки;

- контролировать уровень масла в червячном редукторе и наличие масла в ваерных барабанах;

- периодически прочищать фильтры в циркуляционной системе смазки;

- контролировать температуру масла, не допуская ее повышения сверх указанной в инструкции;

- не реже одного раза в год менять масло в картере редуктора.

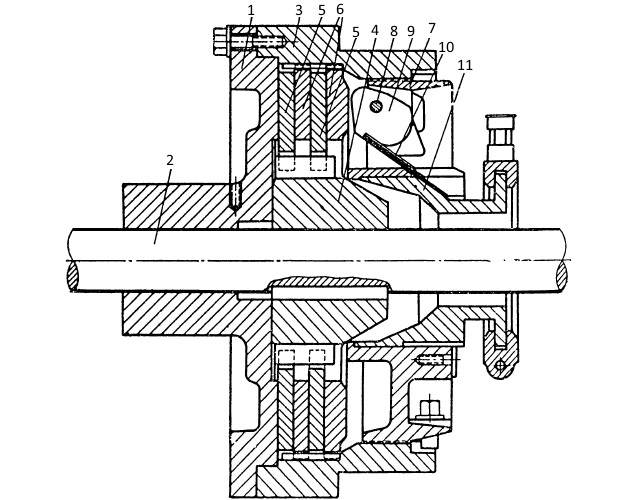

На рис. 12 приведена кинематическая схема электрической траловой лебедки, установленной на консервных траулерах-рыбозаводах типа «Наталия Ковшова».

Эта траловая лебедка является наиболее мощной и скоростной среди траловых лебедок, применяемых на современных судах промыслового флота. Лебедка приводится в действие электродвигателем постоянного тока мощностью 440 кВт при 750 об/мин, создающим суммарное тяговое усилие в 18 тс (≈180 кН) при скорости выбирания ваеров 120 м/мин.

Особенностью конструкции этой траловой лебедки является наличие пяти барабанов, насаженных на одном валу: двух основных ваерных барабанов и трех вспомогательных. Средний вспомогательный барабан служит для вытаскивания на палубу через специальный блок трала с большими уловами, а крайние вспомогательные барабаны используются как вытяжные вместо турачек при вспомогательных операциях с тралом.

Электродвигатель 1 через червячный редуктор 2 приводит во вращение главный вал траловой лебедки. Червячный редуктор относится к категории тяжелонагруженных, снабжается принудительной смазкой от насоса со змеевиковым охлаждением масла Системы охлаждения пресной и забортной водой на морских судахзабортной водой. Главный вал, состоящий из трех частей, опирается на восемь подшипников скольжения с вкладышами из высококачественной фосфористой бронзы.

Ваерные барабаны 3, средний вспомогательный барабан 4 и крайние барабаны 5 сидят на главном валу на подшипниках качения и закрепляются на нем с помощью муфт 6. Муфты включаются и выключаются вручную или дистанционно с помощью пневматической системы из промысловой рубки. Все пять барабанов снабжены ленточными тормозами, управление ими может производиться также вручную с местного поста или дистанционно из промысловой рубки, в которой установлены воздухораспределительные клапаны пневматической системы.

Электродвигатель снабжен электромагнитным колодочным тормозом, смонтированным на приводном валу червячного редуктора.

Каждый ваерный барабан снабжен ваероукладчиком винтового типа, который приводится в действие от своего ваерного барабана через двухступенчатую цепную передачу 7.

Цепная звездочка 8 на винтовом валу ваероукладчика сидит свободно и закрепляется при помощи муфты 9.

Для предохранения ваеров от обрыва при сильных задевах трала за грунт предусмотрено растормаживающее устройство. Принцип его работы заключается в следующем. При резком возрастании натяжения на ваере ваерный барабан вместе с зажатым на нем ленточным тормозом поворачивается на некоторый небольшой угол и упором, закрепленным на тормозе, действует на плунжер гидравлической коробки. Давление жидкости в коробке при этом возрастает и замыкает контакты цепи электромагнитного воздушного клапана, который впускает воздух в пневмоцилиндры ленточных тормозов и растормаживает ваерные барабаны. Ваера при этом начинают сматываться с барабанов, и натяжение в них уменьшается.

Давление жидкости в контактной гидрокоробке начинает понижаться, контакты в цепи электромагнитного клапана размыкаются и клапан занимает такое положение, при котором воздух из пневмоцилиндров тормозов выпускается и пружина затягивает ленту тормоза на ваерном барабане, обеспечивая его торможение.

Система растормаживания снабжена:

- контактными манометрами;

- сигнализацией;

- самописцем натяжения ваеров,

установленными в промысловой рубке.

Описанное растормаживающее устройство нельзя признать удачным, так как задающий импульс, являющийся функцией предельного крутящего момента, может не возникнуть при критическом натяжении в ваерах из-за переменного плеча момента.

Вследствие этого при эксплуатации лебедки приходится часто перенастраивать контактные манометры в зависимости от длины вытравленного ваера и диаметра оставшейся намотки, при которых ведется буксировка трала.

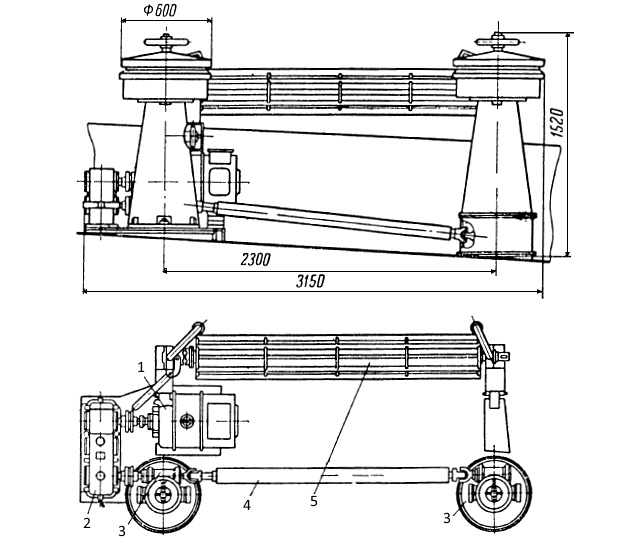

На рис. 13 показана гидравлическая траловая лебедка, установленная на серии производственно-добывающих рефрижераторов типа «Ковдор».

Лебедка имеет жесткую сварную фундаментную плиту 1, на которой при помощи болтов закреплены четыре кронштейна 2. На кронштейнах с помощью шпилек крепятся подшипники 3 ваерного вала.

Ваерный вал состоит из двух концевых участков 4, соединенных средним участком 5, представляющим собой двустороннюю эластичную муфту пальцевого типа.

Каждый концевой участок ваерного вала опирается на два двухрядных роликовых подшипника, надежно уплотненных с обеих сторон уплотнениями лабиринтового типа.

На каждом концевом участке вала закрепляются ведомые шестерни 6 и свободно насаживаются на бронзовых втулках ваерные барабаны 7, для закрепления которых предусмотрены кулачковые муфты 8, насаживаемые на квадратный участок вала между шестерней и барабаном. Перемещение кулачковых муфт по валу производится рычагами 9 через валики 10 вильчатого типа. Каждый ваерный барабан снабжается ленточным тормозом 11 винтового типа.

Ведомые шестерни 6 входят в зацепление с ведущими шестернями 12, свободно насаженными через подшипники качения на валы гидромоторов 13. Для закрепления ведущих шестерен 12 на валах гидромоторов имеются кулачковые муфты 14, передвигаемые с помощью рычагов 15. Выходные концы валов гидромоторов опираются на двухрядные подшипники качения 16.

Будет интересно: Механизмы специальных судовых устройств морского флота

Перевод гидромоторов с одной ступени на другую производится раздельными рукоятками, имеющимися на блоке управления каждым гидромотором, а для синхронной остановки, изменения направления вращения и регулирования скорости в пределах одной ступени предусмотрено единое управление обоими гидромоторами при помощи маховичков 17. Каждый ваерный барабан снабжается раздельным ваероукладчиком винтового типа.

Для привода ваероукладчика на торцах ваерных барабанов, обращенных к бортам судна, закрепляются ведущие цепные звездочки, вращение от которых сначала через однорядную цепную передачу 18, а затем через двухрядную цепную передачу 19 передается приводному валу 20 каретки ваероукладчика.

Подшипники 21 промежуточного валика цепных передач, как и подшипники 22 приводных валов ваероукладчиков, выполнены подшипниками качения. На подшипниках качения смонтированы как вертикальные 23, так и горизонтальные 24 ролики ваерных кареток.

В случае необходимости приводные валы ваероукладчиков могут быть отключены при помощи муфт 25, смонтированных на концах этих валов.

При эксплуатации лебедок этого типа необходимо вытравливать ваера при закрепленных на валу ваерных барабанах и выключенных муфтах 14. В этом случае втулки ваерных барабанов практически не изнашиваются, уменьшается разница в длинах вытравленных ваеров и исключается переход гидромотора в насосный режим.

При выборке ваеров кулачковые муфты 8, 14 должны быть включены, а при работе на турачках муфта 8 должна быть выключена. В случае постоянной работы с отключаемыми ваерными барабанами необходимо перед каждым спуском трала прожимать пресс-масленки для смазки втулок ваерных барабанов.

Смазку всех подшипников скольжения и качения и лабиринтовых уплотнений необходимо производить не реже одного раза в неделю. Смазка в подшипниках роликов ваерной каретки меняется один раз в год.

Основы расчета траловых лебедок

В данном пункте рассмотрим основные параметры и расчет траловых лебедок. Исходными данными, как для кинематического, так и прочностного Расчет основных деталей траловых лебедокрасчета траловой лебедки обычно являются следующие величины:

- T – тяговое усилие на обоих ваерных барабанах;

- v – скорость выбирания ваеров;

- L – общая длина ваера на каждом барабане;

- dв – диаметр ваера.

При расчете обычно принимают, что тяговое усилие и скорость относятся к среднему диаметру Dс, образующемуся на среднем витке при намотке ваеров.

Рекомендуется следующий порядок расчета траловой лебедки (рис. 14).

1 В зависимости от диаметра ваера выбрать наружный диаметр ваерного барабана по соотношению:

причем для более толстых ваеров необходимо выбирать большие значения.

2 Задаться числом слоев навивки, учитывая, что во избежание чрезмерно больших диаметров барабана число витков по вертикали не должно превышать 20. Обычно число витков по вертикали n = 12-15.

3 Определить средний расчетный диаметр на среднем витке nс по формуле:

где:

- nс – число витков, соответствующее среднему диаметру Dс.

4 Определить длины ваера в каждом витке одного вертикального ряда по формулам:

где:

- ln – длина ваера на последнем витке;

- n – число слоев навивки, соответствующее последнему шлагу.

5 Определить суммарную длину ваера всех витков в одном вертикальном ряду:

6 Определить число витков ваера по длине барабана:

7 Определить длину ваерного барабана между ребордами:

где:

- a = 1-1,5 мм.

Длина ваерного барабана должна быть кратна числу шагов нарезного приводного вала ваероукладчика, и поэтому она может несколько изменяться.

8 Подсчитать число оборотов приводного нарезного вала ваероукладчика, приходящееся на один оборот ваерного барабана:

где:

- z1 – число зубьев шестерни привода ваероукладчика на ваерном барабане;

- z2 – число зубьев шестерни на промежуточном приводном валике;

- zч – число заходов червяка в приводе к ваероукладчику;

- zк – число зубьев червячного колеса на нарезном валу ваероукладчика.

9 Исходя из условия, что за один оборот ваерного барабана каретка ваероукладчика должна переместиться на расстояние, равное одному диаметру ваера, из соотношения dв + a = tnв определить шаг резьбы на приводном валу ваероукладчика:

где:

- dв – диаметр ваера, мм;

- nв – число оборотов винта ваероукладчика, приходящееся на один оборот ваерного барабана;

- a = 1-1,5 мм.

10 Подсчитать мощность электродвигателя, необходимую для привода траловой лебедки, по формуле:

где:

- T – тяговое усилие на обоих ваерах, Н;

- v – скорость выбирания ваеров на среднем расчетном диаметре Dс, м/мин;

- η0 – общий КПД лебедки, равный:

здесь:

- ηб – КПД барабанов, учитывающий потери на трение ваера при намотке, принимается равным 0,97-0,98;

- ηп – КПД подшипников ваерного вала, принимается в зависимости от типа подшипников равным 0,97-0,99;

- ηч. п – КПД червячной передачи;

- ηв – КПД ваероукладчика, принимается равным 0,98-0,99.

11 Определить номинальный крутящий момент на валу червячного редуктора:

где:

- N – мощность, кВт;

- n – число оборотов червяка в минуту.

12 Подсчитать крутящий момент на ваерном валу:

где:

- T – общее тяговое усилие, Н;

- Dс – средний диаметр, м.

По подсчитанным крутящим моментам выполняют прочностной и геометрический расчет червячной передачи по общепринятым формулам.

Сейнерные лебедки, дрифтерные шпили, сетевыборочные машины и ярусоподъемники

Промысловые суда, добывающие рыбу кошельковыми неводами, дрифтерными сетями и ярусами, для обслуживания этих орудий лова оборудуют:

- сейнерными лебедками;

- дрифтерными шпилями;

- сетевыборочными машинами;

- ярусоподъемниками.

Кроме этих основных механизмов, в зависимости от вида орудий лова суда оборудуют:

- силовыми блоками;

- направляющими ролами;

- мальгогерами и т. д.

Все указанные Палубные и промысловые механизмыпромысловые механизмы могут иметь индивидуальные приводы электрического и гидравлического типа или работать с отбором мощности от главных двигателей через механическую передачу.

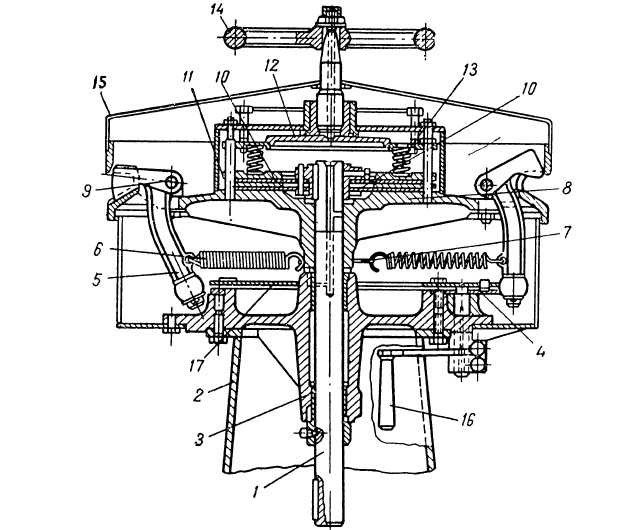

На рис. 15 показана электрическая сейнерная лебедка закрытого типа (продольный разрез).

Все механизмы лебедки смонтированы в литом закрытом корпусе, прикрепленном к палубному набору судна. Лебедка приводится в действие от электродвигателя мощностью 10,5 кВт, установленного в моторном отделении. Вращение от электродвигателя через две пары конических шестерен и наклонный вал с двумя карданными шарнирами передается приводному валу 1, а от него через цилиндрические шестерни 2, 3 – промежуточному валу 4.

На валу 4 свободно насажены цилиндрические шестерни 5, 6, сцепляющиеся с шестернями 7, 8, закрепленными на тяговом валу 9. На концах тягового вала, выходящих из корпуса, закреплены барабаны 10, 11 для наматывания вожакового троса.

Лебедка имеет такую конструкцию, при которой можно работать на двух режимах:

- скоростном,

- силовом.

Скоростной режим работы характеризуется тяговым усилием на барабанах, равным 1 000 кГ (~10 кН), и скоростью выбирания троса 52 м/мин, силовой – скоростью выбирания троса 26 м/мин, при этом тяговое усилие равно 2 000 кГ (~20 кН). Чтобы перейти с одного режима на другой, поочередно закрепляют с помощью фрикционных дисковых муфт 12 и 13 цилиндрические шестерни 5, 6 на промежуточном валу.

Предлагается к прочтению: Выбор вспомогательных механизмов для комплектации судна

Управление обеими муфтами осуществляется рычагом 14, при повороте которого вправо включается муфта 12 и обеспечивается силовой режим работы. При повороте рычага влево включается муфта 13; при этом обеспечивается скоростной режим работы.

На тяговом валу 9 закрепляется тормозной шкив 16 с ленточным тормозом 15, имеющий два зубчатых венца с храповыми зубцами разного направления. Две предохранительные собачки, не показанные на чертеже, управляются одной рукояткой и опускаются на тот или другой венец в зависимости от направления вращения.

Фрикционная дисковая муфта электрической сейнерной лебедки показана на рис. 16.

Диск 1, на ступице которого закрепляется цилиндрическая шестерня, свободно насаживается на вал 2 (на рис. 13, деталь 4) и при помощи болтов крепится к корпусу 3 муфты. Ведущая втулка 4, закрепляемая на валу шпонкой, имеет на наружной поверхности шлицы, в которые заходят выступы ведущих фрикционных дисков 5.

В шлицы, выфрезерованные на внутренней поверхности корпуса 3, входят выступы ведомых фрикционных дисков 6. В корпус 3 ввертывается на резьбе литая крышка 7, имеющая прорези, в которых устанавливаются на осях 8 нажимные кулачки 9. К кулачкам крепятся пружинные пластинки 10. Концы этих пластинок лежат на конусе передвижной втулки 11.

При перемещении втулки 11 вправо конус ее действует на пластинки и разворачивает кулачки на осях 8. Кулачки при развороте, действуя рабочей криволинейной поверхностью на диск 6, сжимают фрикционные диски, в результате чего между ними возникают силы трения, при этом осуществляется закрепление ведомого диска 1.

Устройство и эксплуатация дрифтерных шпилей. На рис. 17 показан электрический дрифтерный шпиль, устанавливаемый на средних Ремонт рыболовных судоврыболовных траулерах.

Шпиль имеет литой чугунный корпус 1, прикрепляемый шпильками к фундаментной плите. В корпусе установлены бронзовые вкладыши 2 подшипников вертикального вала 3, на верхнем конце которого закреплен барабан 4 для наматывания вожакового троса. На нижнем конце вала закрепляется червячное колесо 5 с бронзовым венцом. Червячное колесо сцепляется со стальным червяком 6, получающим вращение от электромотора мощностью 10,5 кВт. Электромотор, делающий 500 об/мин при передаточном отношении 1:50, обеспечивает наматывание вожака со скоростью 15 м/мин. Нижний подшипник смазывается маслом, заливаемым в корпус червячного редуктора через пробку 7, а верхний – тавотом через осевое сверление и нажимную масленку 8, ввертываемую в торец вала.

Рассмотрим конструктивные особенности и принцип работы сетевыборочной машины. На рис. 18 показана кулачковая сетевыборочная машина (вид сбоку и вид сверху).

Ее устанавливают вдоль Швартовка одного судна к борту другогоборта судна с таким расчетом, чтобы рол располагался несколько выше планшира.

Основными узлами сетевыборочной машины этого типа являются:

- водонепроницаемый электродвигатель 1;

- редуктор 2;

- тяговые головки 3;

- червячно-карданная передача 4;

- рол 5.

Принцип действия сетевыборочной машины заключается в захвате головками верхней и нижней подбор сети и подтягивании их при вращении головок. Сетное полотно вместе с сельдью ложится на рол и при его вращении подтягивается. У сетевыборочных машин последних конструкций рол выполняется приводным, причем окружные скорости рола и головок должны быть одинаковыми.

Наиболее удачным видом привода от вала головки на рол является цепная передача.

На рис. 19 показан продольный разрез тяговой головки.

Вертикальный вал 1, проходящий внутри тумбы 2, центруется двумя подшипниками скольжения, запрессованными в отверстие основания 3, прикрепленного болтами к тумбе. К торцу основания прикрепляется профильный диск 4, к криволинейной поверхности которого постоянно прижимаются ролики шестнадцати угловых рычагов-захватов 5.

Сравнительно большое число равномерно расположенных захватов обеспечивает захват подборы набегающим кулачком прежде, чем предыдущий кулачок разожмется и освободит подбору. Прижатие роликов угловых захватов к продольному диску обеспечивается пружинками 6, звездообразно присоединенными к кольцу 7.

Выше основания на вал свободно насаживается тяговый диск 8 (корона), на котором укреплены оси 9 угловых кулачков-захватов.

По окружности тягового диска выполнен паз с наклонной поверхностью, к которой прижимается подбора сети.

На конце вертикального вала на шпонке закреплена втулка, с которой жестко соединены два ведущих фрикционных диска 10. Два ведомых фрикционных диска 11 также жестко связаны с короной. Между верхним фрикционным диском и нажимным диском 12 расположено восемь нажимных пружин 13, натяжение которых изменяется вращением маховичка 14.

Фрикционное устройство закрыто защитным кожухом 15.

Для включения сетевыборочной машины необходимо пустить электромотор, вращение которого через редуктор и червячно-карданную передачу вызовет вращение вертикальных валов головок в разных направлениях. Вращением маховичка 14 необходимо увеличить натяжение нажимных пружин, в результате чего между фрикционными дисками возникнут силы трения, достаточные для вращения тягового диска.

Вместе с тяговым диском вращаются угловые рычаги; в зависимости от того, где находится их ролик на профильном диске – на выступе или во впадине, кулачок занимает нижнее (прижимное) или верхнее (освобождающее) положение.

На практике бывает, что сетное полотно наматывается на подборы и вместе с ними попадает под кулачки. В этом случае необходимо срочно освобождать подборы из-под кулачков. Для этой цели служит рукоятка 16, с помощью которой, воздействуя на подвижной сектор 17, можно быстро отжать кулачки.

Кроме кулачковых тяговых головок, в сетевыборочных машинах применяются ручьевые головки.

Несмотря на сравнительно широкое использование в Рыбопромысловый флотпромысловом флоте, сетевыборочные машины имеют ряд недостатков, сдерживающих их распространение.

Во-первых, сетевыборочная машина имеет большие габариты и вес, что исключает применение ее на судах меньших размеров, чем СРТ. При выборке сетей с большим уловом (500-600 кг на сеть) происходит отрыв сетного полотна от подбор и, как следствие этого, потеря улова. При прохождении сети через кулачковые машины наблюдаются случаи порыва сетей под кулачками. В тяжелых условиях дрифтерного промысла многие детали машины быстро выходят из строя.

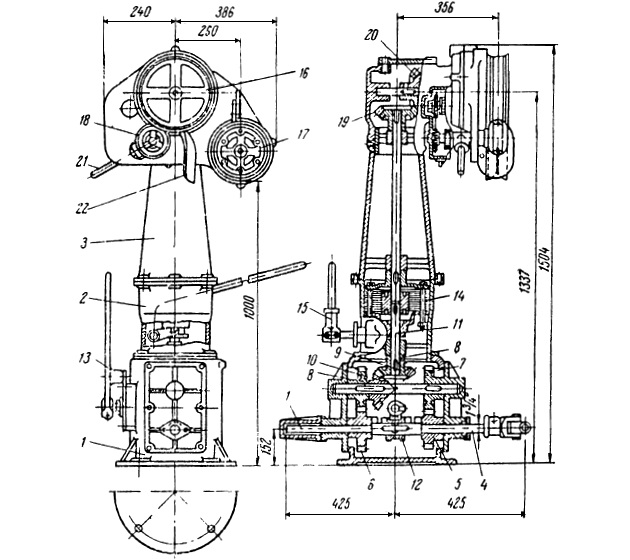

На рис. 20 показана довольно распространенная конструкция двухскоростного ярусоподъемника, устанавливаемого на тунцеловных судах.

Аналогичными ярусоподъемниками, но с гидравлическим приводом оборудованы тунцеловные боты плавбаз типа «Ленинский луч».

Ярусоподъемник обеспечивает выборку яруса со скоростями 120 и 185 м/мин при тяговом усилии соответственно 180 и 150 кГ~ (1 800-1 500 Н). Корпус ярусоподъемника состоит из трех отливаемых из чугуна частей:

- основания 1;

- средней проставки 2;

- верхней проставки 3,

соединяемых между собой на болтах через уплотнительные прокладки. Вращение от двигателя через вал 4 с карданным шарниром, цилиндрические шестерни 5, 6, 7, 8 и конические шестерни 9, 10 может передаваться вертикальному полувалу 11. Шестерни 5, 6 сидят на валу свободно и поочередно закрепляются кулачковой муфтой 12, перемещаемой с помощью рычага 13.

В средней части помещается дисковая фрикционная муфта 14, с помощью которой могут соединяться или расцепляться вертикальные полувалы 11.

Фрикционная муфта, выполненная как предохранительная перегрузочная муфта, является одновременно основным устройством, управляющим работой ярусоподъемника при выборке яруса.

Оперируя рычагом 15, можно менять скорость вращения тяговых шкивов и производить их полную остановку.

Выборочная головка ярусоподъемника состоит из трех шкивов:

- тягового 16;

- направляющего 17;

- прижимного шкива 18.

Шкив 17 через пару конических шестерен 19, 20 приводится от вертикального полувала 11, а шкивы 17, 18 вращаются в противоположную сторону от вала шкива 16 через цепные передачи.

На желобообразные поверхности шкивов 16, 18 надеты резиновые кольца, благодаря которым уменьшается проскальзывание хребтины яруса при прохождении между шкивами. Прижимной шкив 18 постоянно прижимается к шкиву 16 пружиной, но может отводиться рукояткой 21. Под шкивом 16 имеется отражатель 22, о который сбегающая со шкивов хребтина ударяется и приобретает более удобное направление для койлания в ящики.

При эксплуатации ярусоподъемника необходимо контролировать уровень масла в нижней части, регулярно смазывать все шестерни и трущиеся части выборочной головки и следить за уплотнениями сальников.