Судовые рулевые устройства являются ключевыми элементами, обеспечивающие маневренность и безопасность судна. От надежности и эффективности их работы зависит способность судна удерживать заданный курс, выполнять повороты и маневрировать в различных условиях.

В данном материале рассматриваются основные аспекты расчета и эксплуатации рулевых устройств, включая определение давления на перо руля и момента на баллере, проверку мощности рулевого двигателя и требования Регистра РФ, а также особенности эксплуатации рулевых машин.

Определение давления на перо руля и момента на баллере

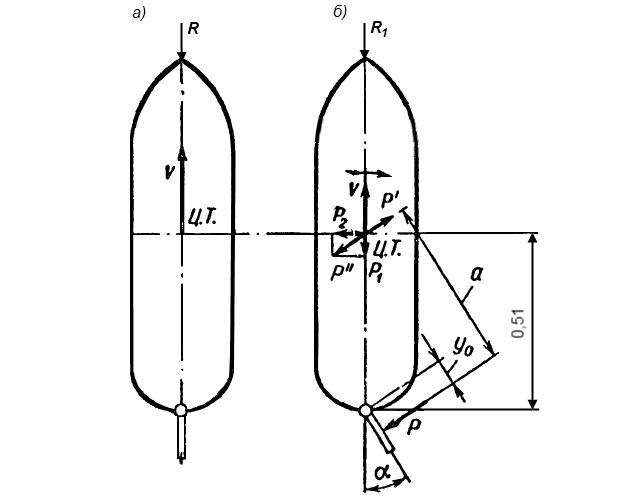

Принцип действия руля легко понять из рассмотрения схемы (рис. 1), на которой изображены силы, действующие на судно.

Расчет гидродинамических сил на рулевом пере судна возможен при полном понимании физических процессов, происходящие при его работе. На рис. 1, а показаны направления и точки приложения силы сопротивления воды и силы тяги гребных винтов при положении пера руля вдоль диаметральной плоскости (ДП) судна во время его прямолинейного движения. На рис. 1, б перо руля переложено на некоторый угол от диаметральной плоскости, в результате чего на погруженную в воду часть пера руля будет действовать гидродинамическое давление воды.

Что такое центр давления?

Центр давления (ЦД) – это точка, в которой приложена равнодействующая всех сил гидродинамического давления воды, действующих на перо руля при его отклонении.

Эта точка отстоит от оси баллера на расстоянии y0. На Маневренные характеристики судна – устойчивость, поворотливость и ходкостьманевренность судна будет влиять составляющая P равнодействующей, которая направлена перпендикулярно перу руля. В дальнейшем будем ее называть нормальной составляющей равнодействующей всех сил давления воды на перо руля (другая составляющая действующей силы, направленная вдоль пера руля, влияния на поворотливость не оказывает, обеспечивая лишь обтекание пера руля встречной водой).

Для рассмотрения действия силы P на судно приложим к его центру тяжести (ЦТ) две силы P′ и P″, равные по величине, но противоположно направленные, параллельные силе P и равные ей по величине (от чего, как известно из теоретической механики, равновесие сил не нарушится). Тогда силы P и P′ образуют пару сил, момент которой равен произведению одной из сил на плечо, равное расстоянию между ними, т. е.

. Величина плеча a, представляющего собой длину перпендикуляра к направлению сил P и P′ (между силами P и P′), может быть определена по формуле:

Так как максимальный угол перекладки пера руля для морских судов равен 35° и в этом случае cos α>0,3, величина y0 составляет 2-3 % от длины судна L. Членом

можно пренебречь. Тогда плечо a будет равно:

и момент, вращающий судно,

Для определения момента, поворачивающего судно вокруг его центра тяжести, который, согласно формуле 3, зависит от величины нормальной составляющей равнодействующей всех сил гидродинамического давления воды на перо руля и угла α поворота руля от ДП, существует методика расчета момента на баллере рулевого устройства.

Другую силу P″ можно разложить по правилу параллелограмма на две силы P1 и P2, направленные соответственно вдоль диаметральной плоскости судна и перпендикулярно ей.

Действие этих сил на судно заключается в том, что сила P1, направленная в сторону, противоположную силе тяги Гидродинамические характеристики гребных винтов и технология построения паспортных диаграммгребных винтов, вызывает уменьшение скорости v судна, а вторая сила P2, направленная в сторону борта и перпендикулярно ДП, вызывает движение судна в поперечном направлении (дрейф). Действие силы P2 уравновешивается силой бокового сопротивления, которая возникает с дрейфом судна и направлена прямо противоположно ей.

Как рассчитать давление воды на перо руля судна?

Давление воды на перо руля судна, как величину нормальной составляющей равнодействующей силы P можно рассчитать по полуэкспериментальной формуле, составленной впервые акад. Л. Эйлером (в кгс):

где:

- K – коэффициент, равный для двухвинтовых судов 5,1-5,81 (для расчетов чаще принимают 5,29), для одновинтовых судов – 10;

- F – площадь смоченной поверхности руля, м2;

- – скорость судна в узлах при перекладке пера руля (при скорости судна, заданной в километрах, необходимо величину в узлах разделить на 1,85);

- – угол отклонения руля от ДП;

- λ = 0,195 – 0,305 (sin α – экспериментальная величина).

Определение основных размеров руля. Как видно из формулы 4, площадь смоченной поверхности пера руля судна влияет на численное значение силы P. Величину F рекомендуется определять по формуле (в м2):

где:

- L – длина судна, м;

- T – осадка судна, м;

A – коэффициент, определяемый по формуле

Численные значения A принимают равными для:

- трансатлантических быстроходных пассажирских судов – 80-85;

- трансатлантических грузовых и приравненных к пассажирским судам большего тоннажа – 50-70;

- грузовых судов дальнего плавания – 40-60;

- судов каботажных и парусных – 40-50;

- морских буксиров – 30-40;

- речных винтовых – 12-22;

- шлюпок – 18-25.

Ширину пера руля X находят по формуле:

где:

- A1 – коэффициент, зависящий от длины судна и равный при длине:

- 30-60 м – 33-40;

- 60-100 м – 40-50;

- 100-150 м – 50-60.

В зависимости от ширины судна В ширина пера руля колеблется в пределах (0,25-0,35) В. Максимальная ширина пера руля не должна превышать половины ширины судна, чтобы руль не выходил за пределы корпуса.

Высота руля h выбирается равной осадке судна или меньше ее, при этом низшая точка пера руля должна быть расположена выше килевой линии судна не менее чем на 50 мм.

Наиболее эффективно работающими рулями являются рули, имеющие относительный размах δ>2, под которым подразумевается отношение высоты руля h к его ширине X:

Балансирные и полубалансирные рули Аварии морских судовморских судов должны иметь коэффициент компенсации εк в пределах 0,2-0,33, под которым понимают отношение площади балансирной части (передней относительно оси баллера) руля Fб к площади всего руля F:

т. е.

м2. Таким образом, чем больше коэффициент компенсации, тем меньший момент требуется приложить на баллере руля для его перекладки. Подставляя значения P и α в формулу 3 момента, получим поворотный момент, вращающий судно:

Из формулы видно, что при движении судна с постоянной скоростью момент зависит только от угла α.

Обозначив:

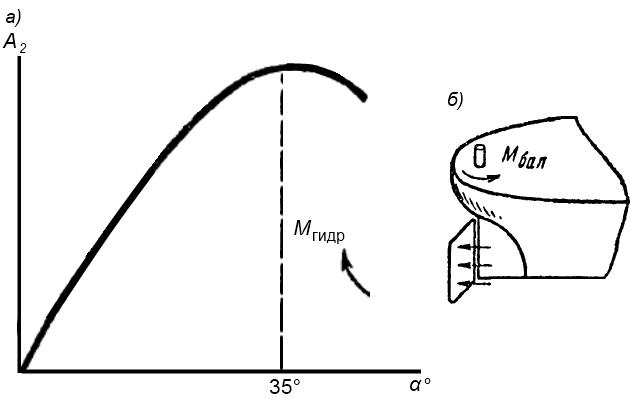

и подставляя различные значения α, получим зависимость A от α, выражаемую кривой (рис. 2), максимум которой достигается при α = 35°.

Таким образом, видим, что максимальное значение крутящего момента соответствует углу 35°, который и принят за максимальный угол перекладки руля на борт. Дальнейшее увеличение угла α будет способствовать уменьшению момента m и одновременно потребует увеличения вращающего момента на баллере, т. е. увеличения мощности рулевой машины.

Читайте также: Гидродинамические силы, влияющие на рулевое устройство малотоннажного судна

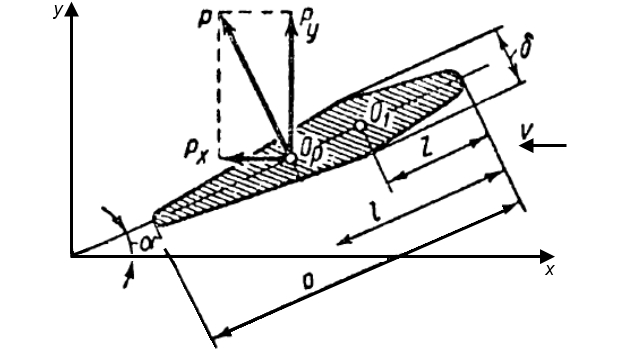

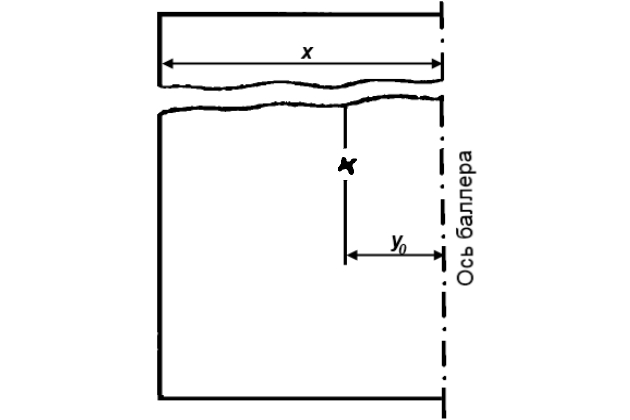

Методика проф. В. Л. Сурвилло, базирующаяся на гидродинамической теории «несущего крыла» проф. Н. Е. Жуковского, позволяет рассчитать давление на перо руля обтекаемой формы (рис. 3), определяя нормальную составляющую равнодействующей всех сил давления воды.

Сила P имеет две составляющие силы Px и Py совпадающие по направлению с осями координат x-y. Тогда:

Формулы для расчета давления на руль судна приведены ниже и как показали исследования, силы P, Px, Py пропорциональны гидродинамическому напору

и площади пера руля и определяются по формулам:

- нормальная составляющая:

- сила лобового сопротивления:

- подъемная сила руля:

где:

- ρ – плотность жидкости, кг/м3.

В последних формулах использованы гидродинамические коэффициенты:

- Cp – давления;

- Cx – лобового сопротивления;

- Cy – подъемной силы, которые определяются по опытным графикам и таблицам.

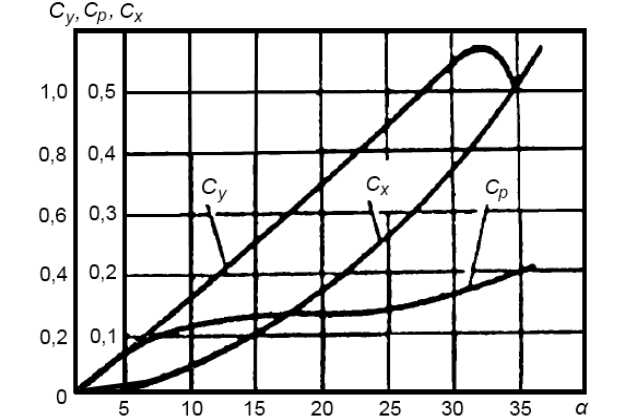

Для рулей с отношением высоты к ширине

значения Cp, Cx, Cy можно определить в зависимости от угла α из графика, приведенного на рис. 4.

Так как ось баллера проходит через точку O1, а силы приложены к центру давления пера руля в точке Op, то каждая из этих сил создает определенный момент относительно оси вращения баллера. Сумма этих моментов и является вращающим моментом на баллере обтекаемого балансирного руля, который определяется по формуле (в кгс·м):

Примечание. Для рулей морских транспортных судов (при α = 30-35°) можно принимать Cp ≈ Cy ≈ 0,95-1,0; Cx ≅ 0,37-0,4.

где:

- y0 – отстояние центра давления от передней кромки руля, м;

- x – ширина руля, м;

- Z – ширина балансирной части руля, м.

Для определения момента, создаваемого силой P относительно оси баллера, необходимо, кроме величины силы (что уже определено), знать также величину плеча y0, т. е. расстояние, на котором ЦД отстоит от передней кромки пера руля.

Значение этого плеча изменяется от 0,195X при положении пера вдоль ДП до 0,37X при перекладке пера руля на 35°. На рис. 5 показано расположение ЦД при переднем ходе судна на пластине простого плоского прямоугольного руля, у которого передняя кромка практически совпадает с осью баллера.

Отстояние центра давления от оси вращения на переднем ходу:

где:

- X – ширина пера руля, м.

Тогда вращающий момент гидродинамических сил на баллере рассматриваемого типа рулей, полученный от силы P, будет равен (в кгс·м):

или, после сокращения,

Для плоских прямоугольных балансирных рулей (часть площади которых выступает впереди оси баллера) величина y0 должна быть уменьшена на величину ширины выступающей части руля (расстояние от оси баллера до передней кромки балансирного руля). Тогда плечо будет равно:

где:

- Z – ширина балансирной части пера руля.

Обычно принимается:

и тогда вращающий момент на баллере руля от силы P будет равен:

Для заднего хода того же самого судна значение

будет меньше Mгидр при перекладке руля от ДП на одинаковое число градусов. Для рулей обтекаемой формы перемещение центра давления при изменении угла перекладки руля почти не происходит. Условно этот момент можно считать сопротивлением, которое необходимо преодолеть, чтобы переложить руль на определенный угол. Тогда вращающий момент на голове баллера руля с учетом сил трения в шарнирах руля (в кгс·м):

где:

- E – коэффициент, учитывающий потери на трение в шарнирах, равный 1,05-1,1 для неподвесных рулей; 1,15-1,2 – для подвесных рулей.

Проверка мощности рулевого двигателя и требования Регистра РФ

Расчет мощности двигателя Рулевые машины на судахрулевой машины с механическим приводом сводится к тому, что при известном моменте на баллере руля и принятой кинематической схеме рулевого устройства находят потребную мощность рулевой машины (мощность рулевого двигателя). Машина должна работать с частотой вращения, обеспечивающей перекладку руля за установленное минимальное время. Приведем основные расчетные формулы.

Средний расчетный поворот баллера (об/мин) можно определить по формуле:

где:

- 2α – угол перекладки пера руля с борта на борт (≈70°);

- τ – время перекладки пера руля с борта на борт, с.

При проведении судовых испытаний для обеспечения запаса подачи насосов время перекладки руля не должно превосходить 28 с.

Мощность на баллере (в л. с. или кВт):

или

Мощность на валу парового или электродвигателя рулевой машины приближенно определяется по формуле:

где:

- ηр. м – КПД рулевой машины, учитывающий все потери в системе от баллера до вала двигателя. Для рулевых машин с механическими передачами ηр. м = 0,25 – 0,4.

По полученной мощности можно подобрать электрический рулевой двигатель по каталогу или определить требуемые элементы паровой поршневой машины. Зная частоту вращения выбранного двигателя nд, определяем передаточное число механизма:

При определении номинального момента на валу электрического двигателя следует учитывать способность двигателя к перегрузке:

где:

- λ – коэффициент перегрузки, для двигателя постоянного тока равный 1,8-2,2, переменного тока 1,45-1,8.

Номинальную частоту вращения электродвигателя находят по формуле:

где:

- ψ = 1,2-2,5 – коэффициент, учитывающий изменение частоты вращения двигателя при переменном моменте Mгидр.

Формула мощности рулевой Главные паровые машины на судахпаровой машины приводится в пункте «Якорные и швартовные механизмы современных морских судовВыбор мощности двигателя якорного механизма». Проверочный расчет мощности рулевого двигателя для гидравлического привода заключается в том, что при принятой расчетной кинематической схеме и известной величине вращающего момента на голове баллера определяют основные размеры гидравлических цилиндров, которые обеспечат перекладку руля за заданный промежуток времени. Расчет производится в следующей последовательности:

1 Определяют характеристики руля по формуле, приведенной в Правилах Регистра РФ:

где:

- F – площадь пера руля (полная), м2;

- Y – расстояние от оси вращения (оси баллера) до центра тяжести руля, м.

Для полубалансирных и балансирных рулей характеристика, вычисленная по этой формуле, должна быть не менее характеристики полубалансирной или балансирной части руля, т. е.:

где:

- Fб – площадь балансирной или полубалансирной части руля, м2;

- Yб – расстояние центра тяжести балансирной и небалансирной частей полной площади руля до оси вращения, м.

Соблюдая нормативы Регистра РФ для рулевых устройств морских судов, диаметр баллера (табл. 1) и радиус сектора (румпеля) определяют по найденной характеристике и значению диаметра баллера соответственно.

| Таблица 1. Диаметр баллера, рекомендуемый Правилами Регистра РФ | ||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Характеристика руля Xр | Наибольшая скорость судна в узлах, не более | |||||||

| 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | |

| Диаметр баллера dб, мм | ||||||||

| 50 | 65 | 74 | 82 | 90 | 97 | 104 | 109 | 114 |

| 200 | 108 | 121 | 133 | 145 | 156 | 166 | 175 | 183 |

| 400 | 140 | 154 | 170 | 185 | 200 | 212 | 224 | 235 |

| 750 | 185 | 200 | 215 | 231 | 249 | 265 | 280 | 295 |

| 1 500 | 245 | 268 | 270 | 294 | 319 | 340 | 357 | 377 |

| 2 500 | – | 318 | 330 | 352 | 380 | 407 | 432 | 453 |

| 3 500 | – | 360 | 375 | 395 | 428 | 457 | 484 | 510 |

| 4 500 | – | 395 | 414 | 430 | 466 | 499 | 528 | 558 |

| 5 500 | – | 420 | 442 | 462 | 500 | 535 | 567 | 598 |

| Увеличение диаметра баллера для судов ледового плавания, % | ||||||||

| Класс Л | 10 | 10 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0 |

| Класс УЛ | 25 | 25 | 25 | 20 | 15 | 10 | 5 | 0 |

| Примечание. Для несамоходных судов размеры элементов руля определяются по скорости буксировки, но не менее, чем для скорости 8 уз | ||||||||

Размеры элементов, входящих в судовые рулевые устройства, определяются с помощью данных, представленных в таблице 2.

| Таблица 2. Размеры частей рулевого устройства | ||

|---|---|---|

| Диаметр баллера dб, мм | Радиус сектора Ступица сектора: высота h = 1,0dб, наружный диаметр D0 = 1,8dб.x (румпеля) R0, мм | Калибр цепи без распорок dц, мм |

| 55 | 750 | 6 |

| 100 | 1 000 | 15 |

| 150 | 1 200 | 22 |

| 200 | 1 450 | 29 |

| 250 | 1 800 | 34 |

| 300 | 2 250 | 40 |

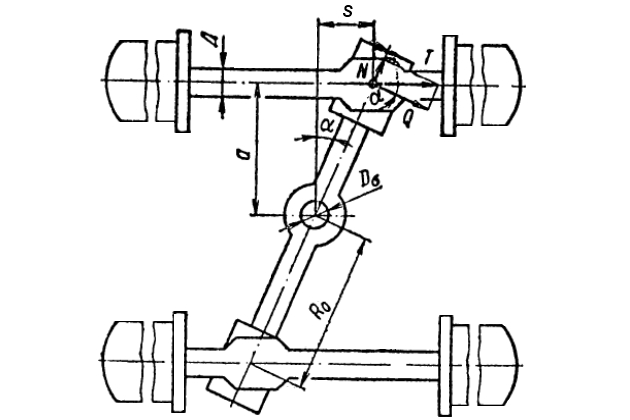

2 Принимают кинематическую расчетную схему (рис. 6), применительно к которой будет произведен расчет.

3 Сила давления на конце румпеля от внешней нагрузки на руль при четырехплунжерном приводе определяется по формулам:

По практическим данным расстояние от оси гидравлических прессов до оси, проходящей через центр баллера:

где:

- dб – диаметр баллера руля, определяемый при помощи характеристики Xр по таблицам Регистра РФ (аналогично предшествующему расчету).

4 Усилие T, которое должен развивать пресс, находят по формуле:

где:

- α – угол перекладки пера, который не превосходит для морских судов 35°;

- φ = 5-8° – угол трения;

- Nf – сила трения в сальниках и ползунах скалки (ею часто пренебрегают).

5 Диаметр скалки определяют из формулы:

откуда:

где:

- p = 70-150 – давление жидкости, создаваемое насосом регулируемой подачи, кгс/см2.

При испытании рулевой машины давление в цилиндрах гидропривода должно быть равно 0,8 номинального давления, что создает запас подачи.

6 Ход скалки (см. рис. 6 выше):

Определим основные размеры насоса регулируемой подачи.

7 Подача насоса в м3/ч:

где:

- τ – время перекладки руля, с.

Количество жидкости, перекачиваемой из одного цилиндра в другой, для Основные характеристики судовых насосов и системрадиально-поршневого насоса определяют по формуле:

где:

- K – число цилиндров насоса (принимается равным 7; 9; 11; 13);

- d – диаметр скалок насоса;

- n – частота вращения насоса (до 1 000 об/мин, а для аксиально-поршневых до 2 950 об/мин);

- S1 = (0,2-0,3)d – ход скалки насоса;

- ηо – объемный КПД (0,82-0,88). Для аксиально-поршневых насосов 0,97-0,98 – для 11Д и 11Р.

Из формулы 21:

8 Мощность электродвигателя насоса, кВт:

где:

- ηн = 0,5-0,7 – полный КПД насоса, учитывающий утечки и неполное заполнение цилиндров насоса, а также механические потери (ηн = ηоηм). Данные о радиально-поршневых насосах для некоторых гидравлических рулевых машин были приведены в таблице «Электрические и электрогидравлические рулевые машиныТехническая характеристика насосов типа 11Д».

Мощность на валу электродвигателя насоса может быть приближенно определена по формуле:

где:

- Mб – момент на баллере;

- nб – средний расчетный поворот баллера, об/мин;

- ηр. м = 0,55-0,75.

Для электрогидравлических машин:

где:

- ηп – общий КПД гидравлического привода, зависящий от величины полезной нагрузки и от угла отклонения руля;

- ηн – общий (или эффективный) КПД насоса, равный произведению объемного ηо и механического КПД ηм; для насосов регулируемой подачи определяется по паспорту в зависимости от эксцентриситета и давления;

- ηз. о – объемный КПД золотниково-распределительного устройства для машин с насосами постоянной производительности и золотниково-распределительными устройствами;

- ηт – КПД трубопровода, идущего от насосов к цилиндрам.

Эксплуатация рулевых машин

Судовые рулевые устройства и их бесперебойная работа обеспечивают маневренность и Безопасность эксплуатации суднабезопасность судна, поэтому эти устройства должны всегда содержаться в полной исправности. Эксплуатация рулевых машин производится в полном соответствии с ПТЭ и инструкцией завода-изготовителя рулевой машины.

В рулевой машине с гидравлическим телемотором необходимо следить за плотностью сальников и не допускать пропусков в гидравлической системе. При перетекании жидкости из одной полости в другую манжеты необходимо заменить.

При перекладке руля выявляют несоответствие между показаниями аксиометра и фактическим положением пера руля, причиной чего может быть нарушение уплотнений поршней в цилиндрах. Приводя в соответствие показания аксиометра с положением пера руля, необходимо, чтобы расхождение не превышало ±2° при механическом и не более ±1° при электрическом аксиометре.

При нагревании подшипников, появлении стуков, чрезмерных шумов и других отклонений от нормальной работы машины следует выделить машиниста (моториста) в румпельное отделение для постоянного наблюдения и ухода за машиной и обо всех неисправностях немедленно доложить старшему (главному) механику.

При нагреве зубьев червячной пары следует проверить качество смазки и при возможности заменить ее.

«Правила технической эксплуатации судовых вспомогательных механизмов и оборудования» рекомендуют для закрытых редукторных передач масло моторное, а для открытых:

- универсальную смазку (солидол жировой) УС-1, УС-2, УС-3 (летние марки);

- УС-1, УС-2, УС-3 (зимние марки) по ГОСТ 1033-73.

Во время работы машины надо постоянно следить за сальниками, набивка которых при продолжительной работе теряет свою эластичность, так как пропитка постепенно выжимается и набивочный материал затвердевает. Несвоевременная замена набивки может привести к задиру штоков, шпинделей или шеек валов механизма.

Чтобы сменить набивку, необходимо отвернуть гайки крепления крышки сальника, снять крышку сальника, вынуть старую набивку, очистить от грязи гайки и болты. Затем подбирают набивку, подходящую для данного сальника по размерам и материалу, смазывают маслом с графитовым порошком, заводят в полость сальника и обвивают ею шток. Длина каждого кольца набивки должна быть такой, чтобы при ее свертывании на штоке получился небольшой зазор в стыке, так как при затягивании сальника кольца набивки несколько вытягиваются. Стыки колец следует располагать противоположно один другому.

При осаживании каждого из колец в направлении дна сальниковой коробки уплотнение производят легкими ударами молотка по деревянному бруску (забойке). После того как набивка уложена (так, чтобы она не доходила до кромки сальниковой коробки), надевают сальниковую крышку и равномерным затягиванием гаек уплотняют соединение, избегая перекоса. Применяя самосмазывающие набивки, следует ставить первое кольцо из более твердого материала, например, асбеста, чтобы набивка не продавливалась. Такое же кольцо ставят и под крышку сальника. Если ставят набивку с металлической сердцевиной, то крайние кольца ставят обычно без сердцевины.

Гайки сальника не следует затягивать туго, так как это может вызвать задир штока. Лучше периодически подтягивать их, уплотняя набивку в сальнике в процессе работы механизма. Пока шток и сальник не прогреются, подтягивать сальник втугую при пуске механизма не допускается. Запрещается также производить на ходу обжим сальниковых втулок, замер зазоров в сальниковых штоках, а также выборку слабин в сопрягаемых деталях и регулирование парораспределения – во избежание несчастных случаев.

Для набивки мелких сальниковых механизмов, работающих при небольшом давлении, используют хлопчатобумажные плетеные или неплетеные шнуры, а при повышенных давлениях и перегретом паре – металлическую или комбинированную (с резиновой сердцевиной) набивку.

Перед началом работы электрической рулевой машины проверяют состояние всего рулевого устройства, в том числе закрытие кожухами соединительных клемм, рубильников и надежность заземления.

Будет интересно: Рулевые устройства судна. Дефектация и ремонт

Убедившись в исправности электропривода и хорошем состоянии изоляции, включают электродвигатель для опробывания перекладки руля на левый и правый борта и одновременно проверяют работу конечных выключателей. При наличии нескольких постов управления проверяют в работе запасные посты. Проверяется также возможность быстрого перехода на запасный аварийный рулевой привод за время не более 2 мин и тормозное устройство.

Во время работы электрической рулевой машины необходимо следить за температурой подшипников электродвигателя. Появление вибраций, ударов и посторонних шумов в машине говорит о ее неисправности. Следят также за работой указателей, за напряжением и силой тока, а также за состоянием изоляции.

О всяких отклонениях от нормальной работы рулевой машины машинист должен сообщить вахтенному механику, а последний – старшему механику. При нагреве подшипников и небольших стуках в рулевой машине для более тщательного наблюдения за ее работой немедленно выделяют специального машиниста, который должен неотлучно находиться у машины. Категорически запрещается всякое исправление неполадок и ремонт рулевых машин на ходу.

При подготовке судна к снятию с якоря или отходу от причала вахтенный механик обязан поддерживать рулевую машину в постоянной готовности. При этом клапаны продувания цилиндров должны быть открыты. Во время длительной остановки судна открывают все спускные краны и пробки для полного удаления конденсата не только из трубопроводов рулевой машины, но и из трубопроводов, связанных с ней.

Для правильной работы гидравлического телемотора необходимо следить за тем, чтобы система была заполнена и в ней не было воздуха. Наличие даже минимального количества воздуха, выходящего при прокачивании системы в виде отдельных пузырьков, влияет на нормальную работу исполнительного механизма, а также на совпадение показаний аксиометра и истинного положения руля.

Немаловажное значение при эксплуатации паровых и электрогидравлических рулевых машин имеет поддержание в хорошем состоянии трубопроводов, уплотнительных сальников, для чего их следует осматривать не реже одного раза за вахту. Более тщательную проверку состояния трубопроводов следует проводить в сроки, указанные в инструкции завода, и при наличии дефектов.

Обнаруженные пропуски в муфтовых и ниппельных соединениях ликвидируют подтяжкой муфт, а также подмоткой шнура с краской или заменой прокладки. Обнаруженные неплотности и пропуски пара и жидкости во фланцевых соединениях ликвидируют заменой прокладки, постановкой хомута из листовой стали по площади наружной окружности фланцев и подтягиванием гаек болтов.

При замене прокладки необходимо тщательно очистить фланцы и промазать их торцевые поверхности маслом с графитовым порошком или суриком (белилами).

Прокладки, применяемые для Материалы для трубопроводов судовых системуплотнения трубопроводов, могут быть металлическими и неметаллическими. К первым относятся прокладки, изготовленные из красной меди, в отдельных случаях из латуни и бронзы. Прокладки вырубаются из листов металла или свиваются из проволоки и пропаиваются. Неметаллические прокладки могут изготавливаться из:

- полихлорвинилового пластиката;

- бакелизированной фанеры;

- асбеста;

- паронита;

- картона;

- резины;

- бумаги и т. д.

В отдельных случаях прокладки изготавливают из нескольких материалов:

- армированной резины;

- металлической сетки, запрессованной в асбестографитовую массу, и т. п.

Эксплуатация электрогидравлических рулевых машин должна производиться в строгом соответствии с инструкцией завода-изготовителя. Жидкостью для гидравлической рулевой машины обычно является минеральное масло, не содержащее смолистых веществ, механических и химических примесей и обладающее достаточно длительным индукционным периодом Индукционный период – это время распада масла, определяющее время его пригодности.x, характеризующим его стабильность.

Марка масла должна соответствовать инструкции или указаниям службы судового хозяйства пароходства. В качестве рабочей жидкости в плунжерных машинах применяют следующие масла:

- веретенное АУ по ГОСТ 1642-75;

- АМГ по ТУ МНП-457-53;

- трансформаторное по ГОСТ 982-68;

- индустриальное №20.

Инструкции по обслуживанию электрогидравлических рулевых машин различных конструкций обычно предусматривают применение масел с вязкостью от 33 до 12 условных градусов при температуре 50 °С. В гидроусилителях малой мощности для большей четкости их работы, повышения чувствительности рекомендуется применять масла с малой вязкостью типа веретенное АУ.

В российских электрогидравлических рулевых машинах применяют масло турбинное 46 по ГОСТ 3253-73 с вязкостью 44-48 условных градусов.

Смену масла необходимо производить полностью после промывки системы. Наиболее высококачественные масла (сохраняющие длительное время свои свойства) меняют через два года или через 10 000 ч работы системы. Индустриальные масла, относительно быстро теряющие свои свойства под влиянием температуры и мятия в гидравлических системах, не рекомендуется применять в системах с насосами регулируемой подачи. Частичная смена масла с добавлением свежего неработавшего масла экономически нецелесообразна, так как индукционный период свежего масла в связи с каталитическим влиянием продуктов, содержащихся в старом масле, будет уменьшаться и масло становится некачественным. Нельзя смешивать минеральные и растительные масла, так как при этом образуется густой осадок, повышающий вязкость масла и создающий дополнительное сопротивление в системе.

При работе гидравлических машин необходимо следить, чтобы вязкость масла чрезмерно не уменьшалась, так как при понижении вязкости резко ухудшается его смазывающая способность, что вызывает повышенный износ главных деталей насоса, перекачивающего масло.

При зарядке гидравлической машины для предотвращения попадания воды и посторонних взвешенных частичек масло отстаивают и фильтруют через сетчатые фильтры. Затем систему гидравлической рулевой машины заполняют маслом в соответствии с инструкцией, так как порядок заполнения определяется особенностями конструкции. Основные операции при заполнении гидравлической машины маслом следующие:

- заполнение свежим маслом, тщательно профильтрованным, наполнительного бачка до метки на указательной колонке;

- открытие клапанов для сообщения всех частей рулевой машины, которые надо заполнить маслом, а также воздушных краников;

- заполнение системы маслом самотеком при помощи насоса, приводимого в движение вручную, или до появления масла через воздушные краники. Как только через эти краники станет выходить масло без пузырьков воздуха, их закрывают;

- для удаления оставшегося в системе воздуха переходят на ручное управление (ручной привод насоса) и вращением насоса удаляют его через воздушные краны;

- медленное перекачивание масла сначала в одном, затем в противоположном направлении периодическим открытием воздушных краников содействует появлению в них масла без пузырьков воздуха. Для выпуска воздуха из самих НРП их проворачивают вручную около 2 мин каждый, после чего выпускают воздух из насоса через воздушные краны (пробки);

- заполняя систему, следят, чтобы уровень масла в наполнительном бачке для предотвращения засасывания воздуха в систему не понижался ниже обозначенной метки.

Проверка гидравлической машины перед пуском заключается, помимо обычного внешнего осмотра и контроля за прочностью соединения отдельных ее деталей, также в проверке положения всех клапанов, пробок, кранов и золотников, которые должны быть установлены согласно инструкции. Особенно внимательно осматривают перепускные и предохранительные клапаны, которые в неработающей машине не должны пропускать жидкость.

Рекомендуется к прочтению: Составные части рулевых устройств и предъявляемые к ним требования

Для проверки исправности основного и запасного насосов их поочередно включают на малую скорость и перекладывают руль то на один, то на другой борт, получив предварительно подтверждение с мостика о том, что «за кормой чисто». При перекладке руля обращают внимание на давление, развиваемое насосами, и своевременность срабатывания концевых выключателей в крайних положениях руля. Необходимо проверять исправность запасного ручного привода и сверять показания аксиометров. Особенно внимательно надо следить, чтобы не было пропусков масла в системе рабочей жидкости.

После подготовки гидравлической машины к пуску и проверки ее работы пуск производят следующим образом:

- Подключают рабочий насос к системе рабочей жидкости (гидравлической машины), предварительно убедившись, что руль находится вдоль диаметральной плоскости.

- Включают управление насосом рулевой машины при помощи электрического управления.

- Включают в действие тот из постов управления, с которого будут управлять машиной.

- Пускают в ход электродвигатель, подключенный к системе рабочего насоса.

Работающую гидравлическую рулевую машину осматривают, следя за:

- смазкой по температуре трущихся частей;

- давлением рабочей жидкости в системе;

- уровнем масла в расходных цистернах.

При длительной непрерывной эксплуатации гидравлической машины попеременно включают в работу оба насоса (регулируемой подачи) и оба ПУ1-2 (если они имеются).

Останавливают машину в следующем порядке. Сначала перекладывают руль в среднее положение (вдоль диаметральной плоскости) и останавливают электродвигатель. Далее осматривают все детали машины, чтобы выявить и устранить все неисправности до следующего ее пуска в действие. Если машина будет стоять более месяца, то все наружные полированные и неокрашенные части машины смазывают тавотом с белилами или маслом, а трущиеся части – маслом, так как доступ к ним масла из смазывающих устройств и масленок прекращается. Контрольно-измерительные приборы, имеющиеся на гидравлической машине, для сохранности снимают и хранят в сухом теплом помещении.

При эксплуатации рулевых машин могут встретиться следующие неисправности:

- недопустимое вытягивание штуртроса в результате редкого наблюдения за талрепами и другими устройствами, поддерживающими его натяжение;

- слабина в соединениях отдельных узлов рулевого устройства (редукторах, передачах, подшипниках);

- утечки масла из подшипников и коробок передач;

- увеличение бокового зазора в зубчатом зацеплении цилиндрической шестерни и зубчатой рейки (сектора, аксиометра). Величина зазора должна быть не более 0,5 мм;

- ослабление посадки штурвального колеса на вал;

- заедание штуртроса в направляющих роликах;

- разрывы отдельных проволок троса штуртросовой проводки (допускается не более 10 % на длине, равной восьми диаметрам троса).

У работающих гидравлических рулевых машин встречаются следующие характерные неисправности:

- Выход из строя одного главного насосного агрегата. В случае неисправности или аварии с НРП или его электроприводом, или с трубами, соединяющими насос с главной клапанной коробкой, с приводными шестеренчатыми насосами или с гидроусилителем насоса, необходимо выполнить следующее: немедленно остановить электродвигатель насоса, закрыть на главной клапанной коробке разобщительные клапаны насоса, произвести пуск электродвигателя резервного насоса регулируемой подачи, открыв клапаны этого насоса к главной клапанной коробке (если они были закрыты). Все переключения и переходы на дублирующие и аварийные агрегаты должны производиться в строгом соответствии с таблицами переключений клапанов системы и инструкцией завода-изготовителя. При ремонте насосов регулируемой подачи необходимо обращать особое внимание на точность выполнения ремонтных работ и особенно на взаимную пригонку тех узлов, от точности сборки которых зависят утечки рабочей жидкости из насоса. Особенно тщательно должны быть выполнены пригонка (притирка) плунжеров в цилиндрах ротора насоса и посадка ротора на втулку оси. Диаметральные зазоры в соединении таких пар для насосов должны быть не более 0,02 мм.

- Выход из строя электрического управления насосами. В этом случае необходимо отключить электрическое управление и перейти на ручной привод насоса регулируемой подачи.

- Выход из действия прибора управления ПУ1-2. В этом случае руководствоваться инструкцией по обслуживанию электрооборудования.

- Выход из строя обоих приборов управления ПУ1-2. В этом случае необходимо перейти на ручное управление от штурвала ручного управления.

- Выход из строя цилиндра привода к баллеру. В случае повреждения одного из цилиндров привода к баллеру или трубы, сообщающей этот цилиндр с главной клапанной коробкой, необходимо произвести отключение не только поврежденного цилиндра, но также и второго цилиндра, смежного с ним или противолежащего, для чего закрывают на главных клапанных коробках разобщительные клапаны поврежденного цилиндра и смежного с ним цилиндра и открывают на главных клапанных коробках перепускные клапаны этих цилиндров. Переключение клапанов главных клапанных коробок во всех случаях производят, руководствуясь таблицей завода-изготовителя электрогидравлической рулевой машины.

- Приводной шестеренчатый насос системы управления не подает масло в гидроусилитель. При работе с холодным маслом (при запуске насоса после длительного перерыва) может случиться, что шестеренчатый насос для питания гидроусилителя не сможет всасывать масло из расходной цистерны вследствие резкого увеличения вязкости масла. Для устранения этой неполадки необходимо переключить приводной шестеренчатый насос посредством клапана с расходной цистерны на резервную для заполнения маслом его всасывающего трубопровода и после того, как манометр покажет давление ≈10 кгс/см2, вновь соединить этот насос с расходной цистерной. При нагреве масла выше 30 °С следует включить маслоохладители.

- Выход из строя фильтра. При работе рулевой машины фильтры могут засориться. Для очистки фильтра необходимо остановить работающий насос регулируемой подачи и перейти на резервный. Вывернув спускную пробку (предварительно закрыв доступ масла к фильтру) и слив масло из корпуса фильтра, разбирают фильтр и промывают его сетки. После очистки фильтр собирают, обращая внимание на правильное расположение сеток и дисков, и приводят в рабочее состояние, для чего ввертывают спускную пробку и сообщают фильтр с магистралью.

- Передвижение прессов рулевой машины с неравномерной скоростью (толчками) и шумами в гидравлической части. Причиной этой неисправности является попадание воздуха в систему, который удаляют через воздушные краники при прокачивании рабочей жидкости.

- Рулевая машина перекладывает руль на борт на угол меньше предельного вследствие нарушения регулировки сервомотора.

- Рулевая машина не перекладывает руль вследствие неисправности насоса, механической части управления насосами в посту управления, а также отсутствия рабочей жидкости в системе машины.

- Рулевая машина перекладывает руль только на один борт, не возвращая его в среднее положение. Причиной этого может явиться неисправность клапанов на ветви кольцевого трубопровода гидравлической машины. При эксплуатации рулевого устройства необходимо также следить (по отметке на втулке, связанной с корпусом судна, и самом секторе) за скручиванием баллера. При наличии угла скручивания более 4° наблюдение за ним должно быть усилено. Если угол скручивания меньше 7°, то с разрешения Регистра РФ руль может быть допущен к дальнейшей эксплуатации. Если же угол скручивания составляет 7-15°, сектор (румпель) следует с разрешения инспектора Регистра РФ пересадить на новую шпонку или фигурную смещенную. Выход судна в море без такой пересадки запрещается. При угле скручивания 15° и более баллер подлежит заводскому ремонту или замене. При неустраненных дефектах рулевой машины выход судна в море запрещается.